グルコースからエネルギーを得る方法

※グルコース1分子から何分子のATP得られるか↓

①解糖系(細胞質)・・・1グルコースを2ピルビン酸に変換する。その途中で、2ATPと、2NADH得られる。

↓

②PDH複合体(マトリックス)・・・2ピルビン酸を2アセチルCoAに変換する。その途中で、2NADHと、2CO2が得られる。

↓

③クエン酸回路(マトリックス)・・・2アセチルCoAを4CO2に変換する。その途中で、2GTPと、6NADHと、2FADH2得られる。

↓

④電子伝達系(内膜)・・・1NADHにつき10H+を、ミトコンドリア膜間腔に移動させる。1FADH2につき6H+を、ミトコンドリア膜間腔に移動させる。

↓

⑤酸化的リン酸化(内膜)・・・膜間腔のH+4分子につき1ATPを合成する。

※シャトル("往復運転")・・・電子伝達系はミトコンドリア内膜にあるので、上記、①の過程で得られたNADHは、ミトコンドリアまで運ぶ必要がある。

ⅰ)リンゴ酸・アスパラギン酸シャトル・・・肝臓などの解糖系(細胞質)で出たNADHをミトコンドリア内に運ぶシャトル。

ⅱ)グリセロール3-リン酸シャトル・・・脳・骨格筋などの解糖系(細胞質)で出たNADHの電子を、ミトコンドリア内膜に存在するFADH2に渡すシャトル。

※P/O比・・・上記、④と⑤の過程を考慮して、NADH(FADH2)1分子あたり、何分子のATPが得られるかを計算した値。NADHは2.5、FADH2は1.5。

グルコース1分子から得られるATP・・・ⅰ)を介した場合32ATP、ⅱ)を介した場合30ATP

※電子伝達系の別名を呼吸鎖という。

※ミトコンドリア外膜は、なんでも通すが、内膜は、通せるものが限られている。NADHは通れないので、シャトルで輸送される。

※ガラクトースは、UDP-グルコースに変換され、代謝される。

※フルクトースは、ヘキソキナーゼがある場所とない場所で、異なった経路を通り、共に、解糖系の中間体に変換され、代謝される。

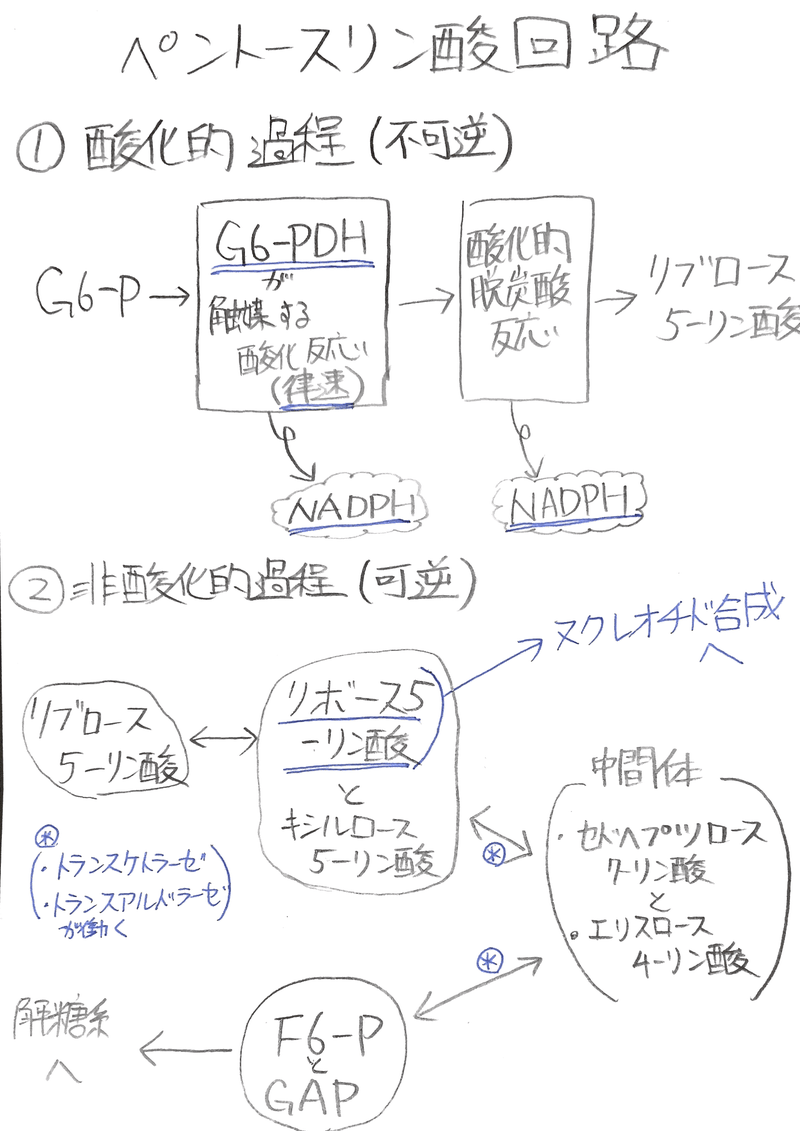

※ペントースリン酸回路は、解糖系の中間体である、グルコース6-リン酸から始まり、①酸化的過程(NADPHを作る反応)②非酸化的過程(リボース5-リン酸を作る反応)を経て、解糖系の中間体に変換され、解糖系に戻る。

※NADPHは、還元的同化反応の還元力として細胞質に蓄えられる。

※リボース5-リン酸はPRPPに変換されヌクレオチド合成の原料となる。

※酸化的過程は不可逆であり、非酸化的過程は可逆である。

※ペントースリン酸回路が滞ると、NADPHが不足し、活性酸素の代謝能が落ちる。

※酸化ストレスとは、活性酸素の代謝能が低下した状態である。

※グリコーゲン合成は、解糖系の中間体であるグルコース6-リン酸から作られたUDP-グルコースをグリコーゲンにくっつける。

※グリコーゲンの合成、分解ともに、直鎖部と分枝部でやり方が異なる。

※グリコーゲン代謝の調節点は、直鎖部の合成酵素であるグリコーゲンシンターゼと、直鎖部の分解酵素であるホスホリラーゼである。

※エネルギー貯蔵場所・・・肝臓のグリコーゲン、骨格筋のグリコーゲン、脂肪酸(脂肪組織)、骨格筋のアミノ酸(筋肉)

※血糖維持・・・糖新生によってのみ行われる。主な血糖源は、食後20時間までの空腹時は肝臓のグリコーゲン、それ以降の空腹時は骨格筋の糖原性アミノ酸。(脂肪酸は基本的に血糖にならない。ケトン体になる。)

※エネルギー消費・・・血糖(グルコース)から作られたATP、骨格筋のグリコーゲンからのATP、ケトン体分解からのATP、骨格筋のホスホクレアチンから作られたATP、など

※糖新生とは、肝臓のグリコーゲン及び、全身の糖原性化合物(主に骨格筋の糖原性アミノ酸)、を用いて、グルコース(血糖)を作ること。グルコースを作るには、グルコース6-ホスファターゼがいるが、グルコース6-ホスファターゼは、基本的に肝臓の細胞質にしかないため、糖新生を行えるのは、肝臓の細胞質のみ。全身の糖原性化合物は血液を介して肝臓に運ばれ、糖新生の材料となる。

※糖新生経路は基本的には解糖系の逆反応であるが、解糖系にある3つの不可逆反応(GK、PFK、PK)をどうするのかが重要である。

※解糖系と糖新生の酵素変更点、GK→G6-Pase、PFK→F1,6BPase(律速)、PK→PC+リンゴ酸DH+PEPCK

※糖新生経路にあり、解糖系にはない分子→オキサロ酢酸、リンゴ酸

※主な調節点は、律速酵素(PFKとF1,6BPase)、F2,6BPの合成酵素(PFK2)及び、F2,6BPの分解酵素(F2,6-BPase)の4点

①PFK(AMP、F2,6-BP、によって促進//ATP、クエン酸、によって抑制)

②F1,6-BPase(AMP、F2,6-BP、によって抑制)

③PFK2(PPつまりインスリン、によって促進)

④F2,6-BPase(PKAつまりグルカゴン、によって促進)

+α:アセチルCoA→PCとPEPCKの促進

※コレステロールの生合成の説明(筆記対策)

すべての細胞は小胞体と細胞質でコレステロールを合成する。3分子のアセチルCoAからHMG-CoAを合成し、メバロン酸を経由し、イソプレノイド単位を合成する。6つのイソプレノイド単位を重合させ、C30のスクアレンを合成し、これを閉環して生じたラノステロールを酸化と脱炭酸させ、C27のコレステロールを合成する。律速酵素は、HMG-CoAレダクターゼで、2分子のNADPHを消費し、HMG-CoAからメバロン酸を合成する反応を触媒する。

※ゴロ→ああ、Hなメスラッコ

アセチルCoA、アセトアセチルCoA、HMG-CoA、NADPH、メバロン酸、スクアレン、ラノステロール、コレステロール

※脂肪酸合成は、アセチルCoAをカルボキシ化するところから始まる。

※脂肪酸合成場所は、細胞質。アセチルCoAが生じる場所(PDH複合体)はミトコンドリア。なので、ミトコンドリアからアセチルCoAを運び出す必要がある。しかし、アセチルCoAはNADH同様、内膜を通れない。クエン酸を経由する。

※アセチルCoAカルボキシラーゼは、脂肪酸合成の律速酵素。調節をうける。

※アロステリック調節

促進因子→クエン酸(実質上の出発点)

抑制因子→アシルCoA(生成物)

※共有結合性の調節

PP(つまりはインスリン刺激)→活性化

AMPK(つまりはリン酸化レベル上昇、グルカゴン刺激)→抑制

※AMPK(=AMP活性化プロテインキナーゼ)とは・・脂肪酸合成の抑制、コレステロール合成の抑制

(リン酸化レベル上昇=グルカゴン刺激)

※脂肪組織の利用方法として、まず、脂肪組織のトリグリセリドがホルモン感受性リパーゼで分解され、遊離脂肪酸(FFA)を生じ、肝臓まで運ばれ、遊離脂肪酸をアシルCoAに変換(活性化)し、分解(β酸化)をうける。

※β酸化の場所はマトリックスなので、カルニチンを利用して輸送される。

※ホルモン感受性リパーゼは、脂肪分解でしかでてこない酵素

※β酸化は、肝臓で、アシルCoAからいっぱいのアセチルCoAを得る反応。

※β酸化で得たアセチルCoAは、肝臓でケトン体(アセト酢酸)に変換され、ケトン体として、全身(特に骨格筋)に運ばれる。

※肝臓以外の組織に運ばれたアセト酢酸は、またアセチルCoAに戻されてから、エネルギー源となる。

※HMG-CoAは、ケトン体合成とコレステロール合成の、共通の中間体。

脂質代謝、総合

Q, 摂取した過剰なグルコース4分子が、骨格筋のエネルギーになる過程において、TGとして一度、脂肪組織に蓄えられた後、分解され、得られるATP数は?

A,

そのまま利用時

グルコース4分子→アセチルCoA8分子(解糖系で8ATP&8NADH生産)

PDH複合体→8NADH生産

クエン酸回路8回転→80ATP生産

計、120ATP(肝臓なら128ATPやけど骨格筋の話やから)

脂肪酸経由時

アセチルCoAカルボキシラーゼ:7マロニルCoA合成するため、7ATP消費

↓

脂肪酸合成酵素:ATP消費しない ((NADPH消費))

↓

TG合成:グリセロール3-リン酸からホスファチジン酸、ジアシルグリセロールを経由して合成。ATPやNADHを消費、難しいから考察から排除

↓

貯蔵

↓

ホルモン感受性リパーゼ:ATP消費しない

↓

アシルCoAシンテターゼ:2ATP消費

↓

β酸化:ATP消費しない 7NADHと7FADH2生産、つまり28ATP生産

↓

アセト酢酸合成:ATP消費しない

↓

輸送

↓

アセト酢酸分解:アセト酢酸1分子につき、1GTP(=ATP)消費、つまり4ATP消費

計、13ATP消費 28ATP生産

よって、得られるのは、135ATP

※筋肉に多くある20種類のアミノ酸は、それぞれ異なった反応を経て、利用される。しかし、基本的には、まず人体に有害なアミノ基が外され、残った炭素骨格(2-オキソ酸)が血糖源やATP源として利用される。

※骨格筋などのアミノ酸を利用する際、アミノ基の外し方は様々だが、基本は、アミノトランスフェラーゼによるアミノ基転移反応で、2-オキソグルタル酸にアミノ基を渡す(グルタミン酸が生じる)。

※アミノ基が外れた炭素骨格は、糖原性アミノ酸(ロイシンとリシン以外の18種類のアミノ酸)は、糖新生の材料(血糖)となり、ケト原性アミノ酸(ロイシン、リシン、フェニルアラニン、チロシン、トリプトファン、トレオニン、イソロイシン:ロリコンフェチな鳥居)は、ケトン体となり、ATP源となる。(Phe,Tyr,Trp,Thr,Ileは血糖にもATP源にもなる)

※肝臓以外の組織で外されたアミノ基(アンモニア)は、グルタミンシンテターゼの反応でグルタミン酸に結合させて、グルタミンとして血流を介して、肝臓に運ばれる(グルタミンは血中濃度が最も高いアミノ酸)。

※肝臓では、まず、グルタミナーゼが、グルタミンを加水分解し、アンモニアとグルタミン酸を生じる。次に、グルタミン酸デヒドロゲナーゼが、NAD+、NADP+のどちらかを補酵素に酸化的脱アミノ反応でグルタミン酸からアンモニアを遊離させ、2-オキソグルタル酸を生じる。遊離したアンモニアは、肝臓の細胞質とマトリックスにまたがって存在する尿素回路で、無毒な尿素に変換され、尿中に排出される。

※赤血球の構成成分であるヘムは、ビリルビンを経て、代謝される。

※主に行われる場所まとめ↓

グリコーゲン合成→肝臓と骨格筋の細胞質

グリコーゲン分解→肝臓と骨格筋の細胞質

脂肪酸合成→全身の細胞質、活発なのは肝臓と脂肪組織

脂肪酸分解(β酸化)→肝臓のマトリックス

糖新生(グルコースの合成)→肝臓の細胞質 ((と腎臓))

コレステロール合成→すべての細胞の小胞体と細胞質

尿素回路→肝臓の細胞質とマトリックスをまたがる

※主な律速酵素、調節点、調節因子まとめ

共通

カルシウムイオン→ATP作る方向(PDHホスファターゼ活性化、ホスホリラーゼキナーゼ活性化)

NADH→ATP作らない方向(PDHキナーゼ促進、活性型PDH抑制)

クエン酸→ATP作らない方向(PFK抑制、ACC促進)

アセチルCoA→ATP作らない方向(PCとPEPCKの促進、PDHキナーゼ促進、活性型PDH抑制)

マロニルCoA→脂肪酸分解抑制方向(カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ-Ⅰ抑制)

アシルCoA→脂肪酸合成抑制方向(ACC抑制)

グルコース6-リン酸→グリコーゲン合成促進方向(グリコーゲンシンターゼ促進、ホスホリラーゼ抑制)

解糖系・糖新生

PFK(+:AMP、F2,6-BP//ー:ATP、クエン酸)

F1,6-BPase(ー:AMP、F2,6-BP)

PFK2(+:PP)

F2,6-BPase(+:PKA)

アセチルCoA→活性型PDHの抑制、PCとPEPCKの促進

クエン酸回路

PDH(+:PDHホスファターゼ//ー:PDHキナーゼ)

PDHキナーゼ(+:NADH、アセチルCoA、ATP)

PDHホスファターゼ(+:カルシウムイオン)

※アロステリック調節↓

活性型PDH(ー:NADH、アセチルCoA、ATP)

ペントースリン酸回路

G6-PDH(+:NADP+//ー:NADPH)

グリコーゲン代謝

グリコーゲンシンターゼ(+:PP//ー:PKA)

ホスホリラーゼ(+:ホスホリラーゼキナーゼ//ー:PP)

ホスホリラーゼキナーゼ(+:PKA//ー:PP)

※アロステリック調節↓

グルコース6-リン酸→グリコーゲンシンターゼの促進、ホスホリラーゼの抑制

カルシウムイオン→ホスホリラーゼキナーゼの促進

脂肪酸合成

ACC(ー:AMPK)

AMPK(+:AMPKK、AMP)

AMPKK(+:PKA)

※アロステリック調節↓

+:クエン酸 ー:アシルCoA

脂肪酸分解

ホルモン感受性リパーゼ(+:グルカゴン//ー:インスリン)

カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ-Ⅰ(ー:マロニルCoA)

コレステロール合成

HMG-CoAレダクターゼ(ー:AMPK)※脂肪酸と同じ

※アロステリック調節↓

ー:コレステロール、メバロン酸誘導体

※遺伝子発現調節

+:SREにSREBPが作用することにより

(SREBPはコレステロール濃度低下により活性型に)

尿素回路

CPSⅠ

N-アセチルグルタミン酸がアロステリック促進因子

※↑グルタミン酸濃度の増加(=アミノ酸の異化亢進状態)に応じてできてくる分子

ポルフィリン合成(ヘム合成)

5-アミノレブリン酸合成酵素(律速)

肝臓:ヘムによるネガティブ・フィードバック

赤芽球:鉄濃度による調節

ポルフォビリノーゲンシンターゼ(律速じゃないけど、ヘム合成経路の一部)

亜鉛を含み、鉛中毒で活性が阻害される