訪問、閲覧頂き、ありがとうございます。

小満

「小満(しょうまん)」は、二十四節気の一つで第8番目にあたる。現在広まっている定気法では太陽黄経が60度のときで5月20日頃。

「立夏」(5月5日頃)と「芒種」(6月6日頃)の中間にあたる。期間としての意味もあり、この日から、次の節気の「芒種」前日までである。西洋占星術では「小満」が双児宮(そうじきゅう:ふたご座)の始まりとなる。

陽気が良くなり、万物に生気が充満し、草木が生い茂るという意味で「小満」とされる。江戸時代の暦の解説書『暦便覧(こよみびんらん)』には「万物盈満(えいまん)すれば草木枝葉繁る」と記されている。「万物」は「宇宙に存在するすべてのもの」、「盈満」は「物事が満ちあふれる様子」という意味がある。

この頃に麦畑が緑黄色に色付き始める。人々の生活の糧(かて)である麦などに穂が付き、ほっと一安心という意味で「少し満足」から「小満」になったという説もある。

各地の稲荷神社では五穀豊穣・商売繁盛を願って「小満祭(こまんさい)」が開催される。沖縄では次の節気「芒種」と合わせた「小満芒種(すーまんぼーすー)」という語が「梅雨」の意味で使われる。

成田空港、行ったことある?

Ans.行った事あります。搭乗客としてではなく、仕事で訪れました。

ANAの新ビルが出来た時に、社内PCのセットアップに行きました。

▼本日限定!ブログスタンプ

1978年(昭和53年)のこの日、千葉県成田市に「新東京国際空港」(現:成田国際空港)が開港した。

1966年(昭和41年)7月に千葉県成田市三里塚に空港建設が閣議決定されてから12年かかっての開港であった。当初、土地買収に伴う移転や騒音問題などにより、地元住民からの強い反発があり、反対運動が展開された。この反対派と機動隊との間で激突が生じ、死者が出る騒動も起きた。

当初の開港日の4日前に反対派ゲリラが突入して管制塔の機器が破壊され、開港がこの日まで延期された。また、通常の国際空港なら並行して2本ある滑走路は1本のみで開港し、この日の開港式典は機動隊による厳しい警戒の中で行われた。

2004年(平成16年)4月1日に民営化されたのに伴い、空港の正式名称は「新東京国際空港」から「成田国際空港」に改称された。一般的には「成田空港」と呼ばれることが多いが、正式名称が新東京国際空港であった時から、所在地である成田市の名前にちなんで成田空港と呼ばれていた。

成田国際空港は日本最大の国際拠点空港であり、空港コードは「NRT」。国際線旅客数・発着便数・就航都市数、総就航都市数、乗り入れ航空会社数、拠点空港としている航空会社数、貿易額において国内最大である。空港第3ターミナルはグッドデザイン賞、セキュリティは国際空港評価でBest Airport賞を受賞している。

「メートル条約」締結125周年を記念して2000年(平成12年)から実施。英語表記は「World Metrology Day」。

1875年(明治8年)のこの日、フランス政府の提唱によりパリで「メートル条約」が欧米17ヵ国間で締結された。日本のメートル条約への加盟は見送られた。1メートルは北極点から赤道までの子午線の1000万分の1が「1メートル」と定義された。またこの時、地球の円周が4万kmであることも定義された。

日本では江戸時代から尺貫法(長さの単位に尺、質量の単位に貫)が用いられ、1875年(明治8年)に日本政府が定めた度量衡取締条例では引き続き尺貫法が用いられた。その後、1885年(明治18年)にメートル条約に加盟した。しかし、その後も、日本では尺貫法とメートル法の併用が続いていたが、1921年(大正10年)4月11日、改正度量衡法が公布され、法律によりメートル法を使用することが定められた。

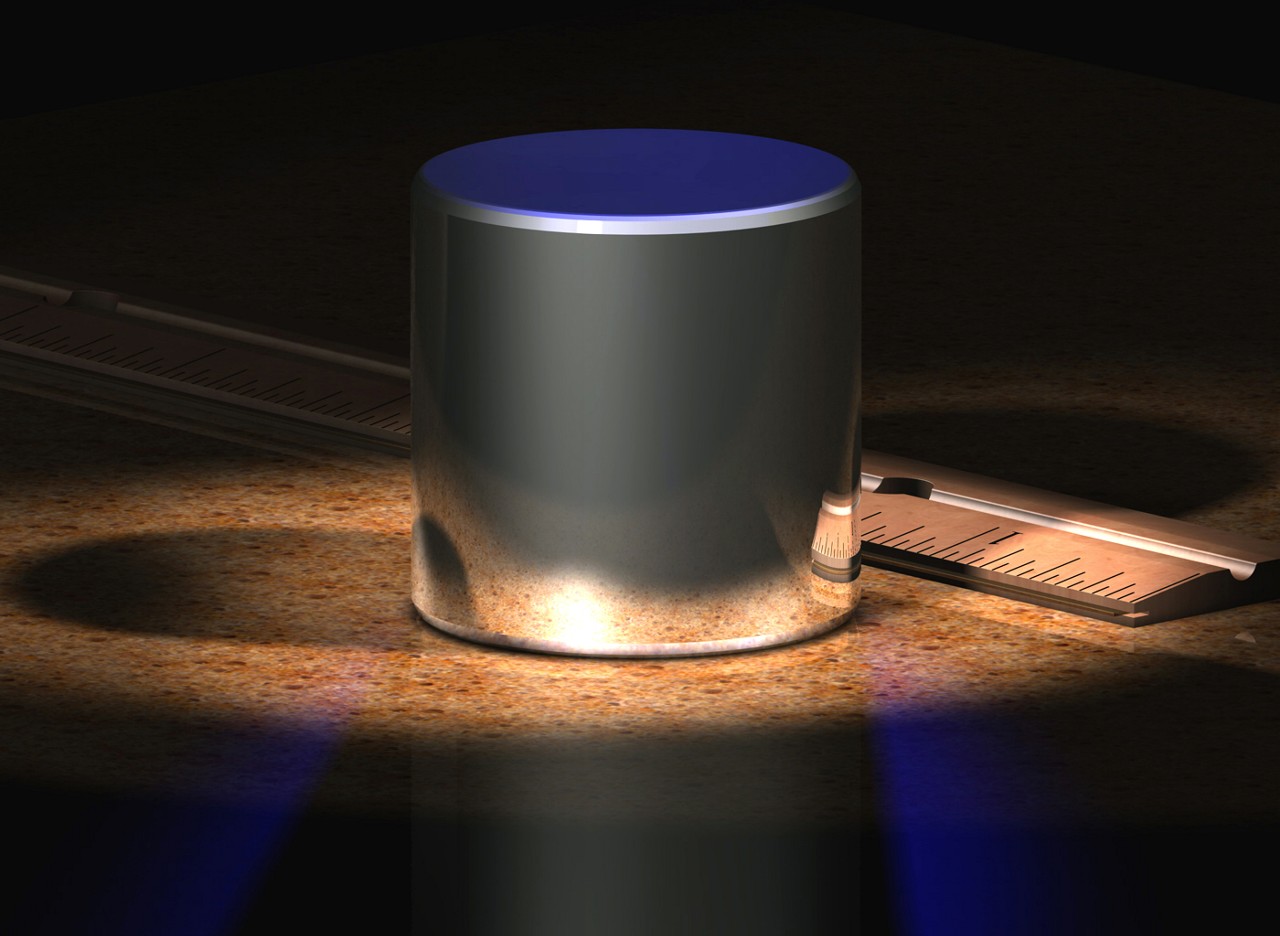

また、2019年(令和元年)のこの日、質量の単位「キログラム」の定義が改定された。これまで質量の基準は、直径・高さともに約39mmの円柱形の、プラチナ(白金)90%、イリジウム10%からなる合金製の「国際キログラム原器」であった。

約130年にわたって使用されてきた「国際キログラム原器」がその役目を終え、1キログラムは「プランク定数」という物理学の定数を介して定義された。これは「人工物に依存しない単位」として採用された。

スロベニア政府の提案に基づき、2017年(平成29年)12月の国連総会で制定。国際デーの一つ。英語表記は「World Bee Day」。

日付は養蜂が盛んなスロベニアにおいて近代養蜂の先駆者であるアントン・ヤンシャ(Anton Janša、1734~1773年)の誕生日に由来する。この国際デーは、生態系に対するミツバチやその他の花粉を媒介する生物の役割の重要性を認識するための日である。

ミツバチなどの花粉を媒介する動物は、花から花に花粉を運ぶことにより、農作物を含む植物を受粉させ、地球上の生命を維持している。これらの動物は英語では「pollinator」(ポリネーター)、日本語では「花粉媒介者」または「送粉者」「授粉者」などと呼ばれる。ミツバチの他に、チョウやガ、ハナムグリなどの昆虫、コウモリ、ハチドリやミツスイなどの鳥類が知られる。

人間はミツバチなどの花粉媒介者のおかげで食料を得ることができる。また、持続可能な農業や生物の多様性の保全にも重要な役割を果たしている。ミツバチや養蜂を保護することは、生態系を維持すること以外にも、農業を促進し、貧困や飢餓を減らすことにも繋がる。

日本では「みつ(3)ばち(8)」と読む語呂合わせから、3月8日が「みつばちの日」となっている。

1955年(昭和30年)に財団法人「日本のローマ字社」(Nippon-no-Rômazi-Sya;NRS)が制定。

日本式ローマ字つづりの発案者で、ローマ字国字論を展開した地球物理学者・田中舘愛橘(たなかだて あいきつ、1856~1952年)の1952年(昭和27年)5月21日の命日にちなみ、切りのよい20日を記念日とした。また、社団法人「日本のローマ字会」が1922年(大正11年)のこの日に創設されたことを記念したもの。

ローマ字について

単に「ローマ字」(the Roman alphabet)といった場合、本来はラテン文字(ラテンアルファベット)のことを指す。「ローマ」とは、古代ローマ帝国において用いられていた文字であることに由来する。

ただし、現在の日本では、日本語をラテン文字で表記する方法、またはラテン文字で表記された日本語(ローマ字つづりの日本語)のことを指すのが一般的である。この用法に限っては英語でも「romaji」という。

ヘボン式と訓令式(日本式)について

ローマ字表記にはヘボン式と日本式の2種類があり、例えば「すし」は、ヘボン式で「sushi」、日本式で「susi」となる。ヘボン式の名称は、ヘボン式ローマ字を考案したアメリカ人医師のジェームス・カーティス・ヘボン(James Curtis Hepburn、1815~1911年)の名前に由来する。

1885年(明治18年)、田中舘愛橘は英語の発音に準拠したヘボン式ローマ字の表記法を改めて、五十音図に基づいた日本式ローマ字を考案した。しかし、ヘボン式と日本式の支持者が対立し、混乱を招いたため、ローマ字の統一が必要となった。

1937年(昭和12年)に公的なローマ字法が内閣訓令第3号として公布された。これが訓令式ローマ字で、1937年版の訓令式ローマ字はヘボン式を排除し、田中が考案した日本式に準拠したものであった。

しかし、第二次大戦後、連合国軍最高司令部(GHQ)によりヘボン式による表記が指示されたこともあり、再び混乱が生じた。

1954年(昭和29年)に内閣告示第1号として改めて公的なローマ字法が公布された。新たな訓令式ローマ字は、日本式に準拠した1937年版の訓令式ローマ字を基礎としたものであったが、1954年版は「国際的関係その他従来の慣例をにわかに改めがたい事情にある場合」に制限しながらも、ヘボン式の使用も認めるものとなった。

現在、日本において標準として公式に認められているローマ字表記は、日本式を基礎とした1954年版の訓令式ローマ字である。しかし、外務省発行のパスポートの名前・本籍地(都道府県)の表記、総務省の市区町村の表記、国土交通省の道路標識・地図・駅名の表記など、ヘボン式ローマ字が多用されているのが現状である。

新庄選手とローマ字について

元プロ野球選手の新庄剛志選手は、1989年(平成元年)秋のドラフト会議にて、阪神タイガースから5位指名を受けて入団した。阪神時代のユニフォームの背番号の上には、「SHINJYO」と表記されていた。しかし、これはヘボン式なら「SHINJO」、日本式なら「SINZYO」であり、ローマ字表記としては間違いであった。

2001年(平成13年)にメジャーリーグに入団して以降、「SHINJO」に修正された。

2004年(平成16年)からの北海道日本ハムファイターズ時代の登録名は「SHINJO」であり、表記法をイニシャル以外でのアルファベットとしたのは日本プロ野球において初めてであった。

1941年(昭和16年)のこの日、芝浦埠頭・竹芝埠頭が完成し、東京港が国際貿易港として開港の指定を受けた。これを記念して東京都が制定。

東京港の歴史について

東京港の前身である江戸湊(えどみなと)は、江戸時代に全国からの消費物資が集められ、運河が張り巡らされた江戸とともに発展してきた。しかし、水深の浅さのため海外からの大きな船が入れず、国際貿易港としては横浜港が先に選ばれ、1859年(安政6年)6月2日に横浜港が開港した。

明治以降、東京の貿易は横浜港を外港として依存していたが、1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災において、東京港の大型船による海外からの救援物資の受け入れが問題となった。これをきっかけとして、東京港の港湾設備の重要性が認識され、日の出埠頭・芝浦埠頭・竹芝埠頭の開発が始まった。

1931年(昭和6年)に勃発した満州事変以降、軍需拡大とともに中国大陸への物流が盛んになり、東京港の貨物取扱量が増加した。そのような中、次第に国際貿易港として東京港の開港を求める声が高まり、1941年(昭和16年)に開港が実現した。

現在、東京港は日本の主要な国際貿易港(日本五大港)の一つである。日本五大港とは、国土交通省が日本の主要5港としている、東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港のこととされる。

岐阜県美並村など、村名の頭に「美」の字がつく村10村で結成した「美し村(うましさと)連邦」が制定。「森林の日」の「森林」は「もり」と読む。

日付の5月は「森林」の中に「木」が5つ入っていることから、20日は「森林」の総画数が20画であることから。

「美し村連邦」について

1989年(平成元年)、村名の頭に「美」がつく全国10村が「全国美しい村サミット」を開いて交流を深め、1999年(平成11年)に「美し村連邦」を発足させた。10村は毎年、持ち回りで会議を開き、豊かな自然の保護や過疎、高齢化対策をテーマに活動を行っていた。

その10村は、岐阜県美並村、茨城県美和村、茨城県美浦村、長野県美麻村、三重県美里村、三重県美杉村、和歌山県美山村、岡山県美甘村、徳島県美郷村、愛媛県美川村である。

しかし、平成の大合併により、茨城県美浦村以外の9村が消滅することから、2003年(平成15年)10月3日に茨城県美和村で最後の会議が開かれ、「美し村連邦」は解散している。ちなみに現在、茨城県内にある村は、美浦村と東海村の2村のみである。

森林とその機能について

国土面積に占める森林面積の割合を「森林率」というが、日本の森林率は約66%で、国土の約3分の2が森林である。日本の国土面積は約3,779万ヘクタールで、森林面積は約2,500万ヘクタールである。フィンランドやスウェーデンのように世界有数の森林国といえる。世界の森林率は約30%で、森林面積は40億ヘクタールである。

森林には、渇水や洪水を緩和し、川の流量を安定させる水源かん養機能や土砂崩れの防止機能、雨水の浄化機能などがある。また、温室効果ガスである二酸化炭素を吸収・貯蔵するため地球温暖化の防止機能もある。そのため、これから未来に向けて森林を守っていく必要がある。

日本では、法律や森林を守る制度などによって、「森林の木を伐ったら苗木を植え、育て、再び森林にする」ことになっている。そのため、日本の森林面積は過去40年間減ることはなく、横ばいである。良い森林を造るためには植樹、下刈り、間伐などの手入れや管理が重要である。しかし、山の手入れや管理をする人は、年々高齢化しているため、その担い手の減少が懸念されている。