こんにちは。伏見美帆子です。

アラカンオンナが、

感じるままに綴るブログです。

————————————————————

ワタクシ、

美術館に行くのは

アートを観るのは

物見遊山なのですわ。

古典でも現代アートでも

自分の食指が動いた展示会に足を運んでいる。

そこで

花を愛でるように

景色を楽しむように

アートを楽しむ。

作品を見ている時には集中し、

浮世から隔離され、

それでも様々な雑念は取り払われることなく

そのまま作品に自分を投影したり

はるか昔に思いを馳せたり…

素晴らしい作品の前では息を呑み

気になった作品の前ではしばらく佇む…

だから、

この展覧会のコンセプトは?

キュレーションは?

そんなこと、ワタシにとっては関係ない。

そう、ミーハーなのだ。

軽薄で流行好きと言われようが、

はいそうです、それが何か?としかいえない。

だって

アートって、

深く学んでいる人たちだけのものではないから!

久しぶりに熱くなった。

こんなことを口角泡を飛ばして言うのは

開催前から

そして開催後も

物議を醸して炎上している、

この展覧会に昨日行ってきたから。

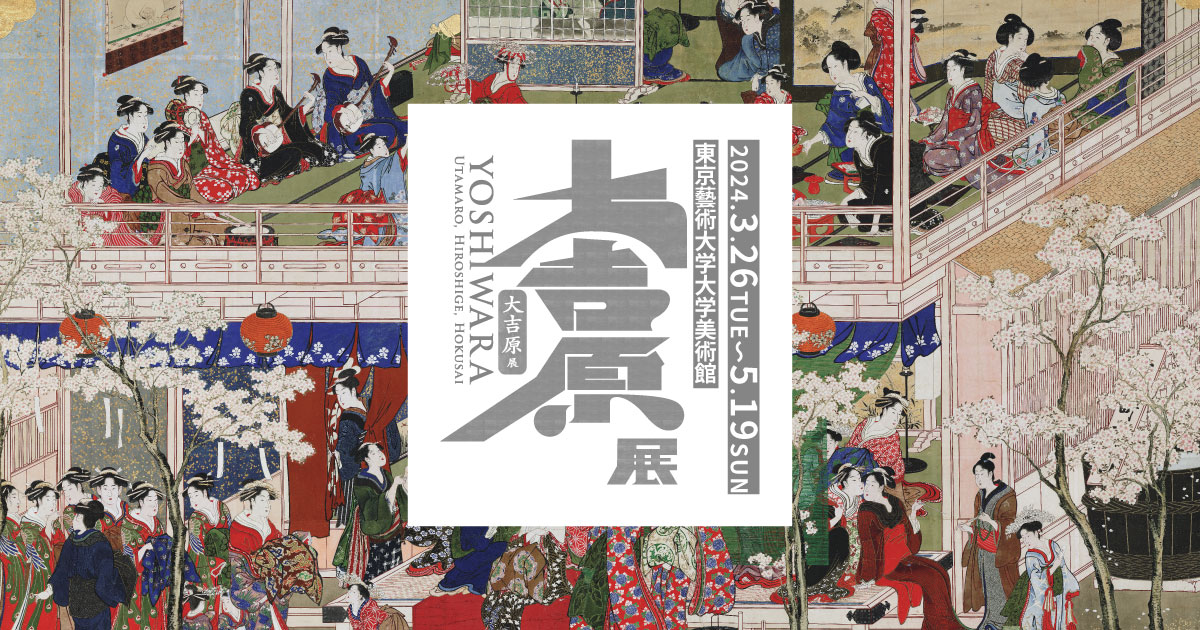

大吉原展

開催前は

国立の美術館でありながら

「吉原を美化している」

「悲しい女性の負の歴史を無視している」

そんな風に批判され、

開催後も

「東京藝大という中での美術館でありながらコンセプトが見えない」

「なぜこんな展示にしたのか?」

などなど、

様々な方面からやり玉に上げられている。

しかし、そもそもワタシが

この大吉原展の開催を知ったのは

悲しいかな、この開催前の炎上騒ぎからで、

いやいや、

そんなに批判されているなら

どんな展示なのだろうと

逆にとても興味を持った。

さらに、

まだ思春期の頃に

「吉原炎上」という五社英雄監督の

壮絶な映画を観て、「吉原」自体が

ココロに焼き付いていたのもある。

映像の美しさが、逆に、

華やかな世界で生きる女たちの悲しい世界を

映し出していた。

生きても死んでも地獄。

ゾッとするシーンとともに、

深くココロに染み入った…

これは決してフィクションではなく、

政府公認の遊郭の中で、

実際に似たようなことは起きていたのだろう。

そんな思いを胸に、

桜並木を歩きながら、東京藝大へと向かう。

アンティークな校舎が立ち並び、目の保養。

入ってすぐに、

本展に吉原の制度を容認する意図はありません

と言った、

広報の表現で

配慮が足りなかった点を強調していた。

キャッチコピーで、「イケてる人は吉原にいた」「ファッションの最先端」などと言った言葉を使っていたらしく。

いやしかし、確かに歌舞伎役者と並んで。吉原の遊女たちのファッションが流行を牽引していたのも確かで。

展示は三部構成で、

第一部は

吉原入門編として、

吉原のしきたりや生活などを

映像と浮世絵でわかりやすく。

遊女たちの1日のスケジュールも細かくわかる。

食事も睡眠もなかなか取れない、過酷な日々。

それでも、浮世絵では美しく描かれているのが

なんとも麗しくて悲しい…

第二部では、

歌麿などの浮世絵から、吉原の歴史を辿る。

戦後海外に流出してしまった作品も。

第三部では、

なんと、

吉原の遊郭を再現したかのようなセットの中に

作品が展示されている。

ここでは、

季節ごとに吉原の華やかな生活が展示されている。

桜の季節だけ

桜の木を吉原に植え、花が散ると根こそぎ抜いていくという、SDGsとは真逆の贅沢な世界が

絵画によって描かれている。

ひとときの夢として、

用がなくなったら捨てられるのは

まさに、

吉原の女たちを象徴しているかのようだ。

悲しく死んでいった遊女たちの展示もある。

そして唯一、

第三部の奥に、

写真を撮って良いスポットがある。

それは、

人形作家、辻村寿三郎氏、

檜細工師、三浦宏氏、

江戸小物細工師、服部一郎氏の共同作品。

江戸風俗人形として展示されているのは

遊女たちのリアルな生活などが垣間見られるもの。

吉原の町、彼女たちの悲しみを忘れてもらいたくなくて、絢爛楽しくしてやるのが彼女たちへの向けであろう。

男たちではなく、女たちにだけ楽しんでもらいたい。

復元ではなく、江戸の女たちの心意気である。

女の艶やかさの誇りなのだ。後にも先にも、この狂乱な文化はないだろう。辛いこと、悲しいこと、苦しいこと、冷酷なようだけれども、それらに耐えて活きている人たちの、なんと美しいことだろう。

この氏の言葉はもう何年も前の言葉だが

悲しみを忘れないように「絢爛楽しく…」

これこそが、

コンセプトが無いと揶揄されている、

この展覧会のモットーなのかもしれない。

女たちの心意気…

遊女たちは、あの過酷な環境の中でも

教養をも求められ、

踊りや三味線だけでなく

和歌や香など、様々に学んでいった。

吉原の中には狂歌のサロンまであった。

もちろん、

それだけを「美」として捉えるのは

「文化」として捉えるのは

光がさしていたところだけを捉えるのは

日本のタブーの歴史に

蓋をしてしまうことにもなりかねない。

しかし、

彼女たちが今、この展示を見たら

こんなに美しいものでは無いと吐き捨てるか

それとも

悲しみを美化することにより成仏できると

言ってくれるのか

どちらなのだろうか…。

どちらにしても、

見応えのある展覧会である。

大吉原展。

5月19日まで。

東京藝大美術館にて。