渋谷東急本店を過ぎて蜘蛛の巣のように張り巡らされた小道が続く。

円山町。ちょっとひとりで歩くには忍びない土地にKINOHAUSはありました。

2016.11.8に開催されたトークイベント『小説家の饒舌』は、

第155回芥川賞受賞『コンビニ人間』の村田沙耶香さん

第154回芥川賞受賞『死んでいない者』の滝口悠生さん

そしてお二人の作品を選考された芥川賞選考員でもあり、芥川賞作家でもあり、

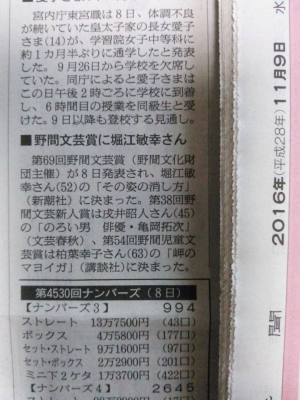

イベント当日に野間文芸賞を受賞された堀江敏幸さんが登壇されました。

ホスト役は評論家のやはり早稲田大学出身で堀江先生と同い年の佐々木敦さん。

堀江先生の受賞直後のイベントということで、

会場内は静かな炎のような興奮に抱かれていて

たっぷり3時間の対談も、あっという間に思えるほどでした。

充実した至福の時でした。

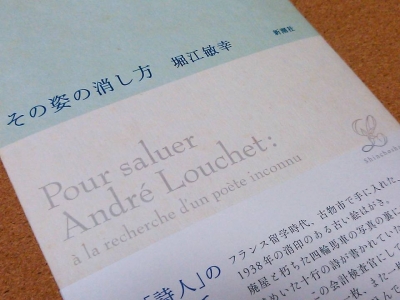

野間文芸賞受賞作【その姿の消し方】

堀江先生、受賞おめでとうございます!

堀江先生は今回も胸を射るような言葉を、

穏やかな声でたくさんおっしゃっていました。

たくさん心に残ったことはあるけれど、

絵に共通するものを感じたので、 それを書き記しておきます。

堀江先生は原稿がギリギリになるのは有名な話のようで、

そのことに少し触れる場面がありました。

「校了後に原稿を書き始めるけど、一回も落としたことはないんです」

とユーモラスに穏やかな声でおっしゃっていました。

「時間がないのだから、書き直しもきかないくらいですよね」と訊かれると、

「書き直すときもある。しかしその場合は全部を書きなおします」と。

最初の1行で全部の文章が決まってしまうので、書き直すということは全部書き直すことになるのだと。

「(書いている)現場を大事にしたい」

「これまで蓄積されたものが形になる」

「落ち着きたくない」

「錆びない、鈍らない」

「冒険をすることはあるのかもしれないけど、それを判断するのは今の自分ではない」

「鍵のようなものを持たずに小説を書いている人がいるが、鍵を持っている感覚は失いたくない。たまに失くすことはあるかもしれないけど…」

それらの言葉を聞いていて、

絵に、とりわけ私の描いている水墨画に近い感覚があるなと感じました。

私の場合は水墨もそれ以外の絵も、最初のひと筆で構図をふくめて作品全体が決まってしまうことがほとんどです。

(自分を引き合いに出すのは心苦しいですが)

だから書き直す場合は、最初から書く。

何度でも書く。何度でも書き上げる。

失敗と思う線があっても、それを生かす構図にその場(現場)で変えていって、

最終的には反故になる作品でも必ず仕上げる。

文学に関して私は全くの素人でスタート地点にも立っていないけど。

絵と文学、違う2つを追おうとするのはなぜかと訊かれることがよくあります。

が、視覚として認識できる最終形は違うようでいて、

この2つには共通する創作上の哲学のようなものがあると思うのです。

文学の世界ではそれを言葉という幾分具体的なツールで表現してくれるので、

絵に向かう時に、より核心に近いもの、自分の中のぶれない物差し、齟齬の少ない理解

それらを助けるという意味で、大変ありがたく感じています。

だから絵を創作していて見えなかったものが、

小説家の先生の話を聞くことで気づきやひらめきがあったり、

文章を書いて迷った時、画家のひとことで道が拓いたりするのです。

私はどちらの世界も全うすることはできなくても、

共通する橋を見つけ、そこを行き来する術を少しだけ持てるのは幸せなことだと感じています。

ともあれ興奮を伴う素晴らしい時間でした。

ありがとうございました。