ロックオペラを謳った『トミー』(69)が英国のみならず米国でも大成功を収めた『ザ・フー』。その勢いのままライヴでも暴れん坊ぶりを発揮。8月のウッドストックフェスティバルではトロントのジョン・レノンの時と同じく出番前日まで出演するか否かで揉めていたが、二日目(8月16日)の朝5時から約一時間に渡りエネルギッシュなステージを展開。ウッドストックのハイライトシーンの一つになった。

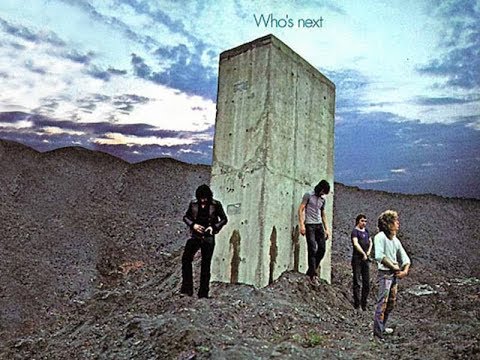

『トミー』の成功に気を良くしたピート・タウンゼントは、ロックオペラ第二弾となる『ライフハウス』の構想を立てたが、これはあまりにプロジェクトが大き過ぎるとのスタッフサイドからのクレームがあり実現に至らなかった。止む無くピート・タウンゼントは『ライフハウス』用に作った楽曲を収録する、スタジオアルバムとしては通算5枚目に当るアルバム制作を決意。それがさっき聴いた『フーズ・ネクスト』だった訳である。

アナログA面1曲目『ババ・オライリィ』のタイトルは、当時ピートが帰依していたインドの導師ミハ・ババから取っているのだが、歌詞にはミハ・ババの名前はない。今よりも更に荒くれだった10代の「不毛の時代」から脱出し、新しい世界に旅立つ決意をこめた物で、ムチャクチャ前向きソング。イントロにはピート自身が演奏するARPシンセサイザーの無機質な音色がフィーチャーされ、それが厳かにバンドサウンドへと変化していく様がダイナミックで、何度聴いても唸らされる。当時のロックソングらしい、覚醒をテーマにした名曲だ。

尚ライブではシンセサイザーをテープで流し、キース・ムーンがそれをヘッドフォンで聴きながらドラムを叩くというお馴染みの光景が見られ、エンディングに登場するバイオリン・ソロ(ゲストプレイヤーの演奏)は、ライヴではロジャー・ダルトリーのハープソロに置き換えられていた。

2曲目『バーゲン』は貴方の為なら全てを捧げようという無償の愛を唄ったソングだと思うが、カルト宗教の教祖に全財産をお布施として提供する出家信者の歌と取れない事もない。ピートの当時の心境をそのまんま歌詞にした物なんだろうが、過度の崇拝はヤバいぞ。乱れ打ちなキースのドラムスとハードだが繊細さも感じさせるアレンジ、ロジャーのセクシーな?ヴォーカルなど聴き所はそれなりに多い。エンディングの叩きつける様なギタープレイはピートの専売特許だ。

3曲目『ラヴ・エイント・フォー・キーピング』を直訳すれば「愛は取っておくものではない」。どうやら妻に向けて…という設定で、厳しい事があるかもしれないけど愛を確かめあって生きていこう的な、これまた肯定感溢れるソング。これまでのザ・フーにはなかったタイプの、スワンプ・ロック風サウンドを取り入れた曲なのだが、これにはその手のミュージシャンと仕事した事もある、ザ・フーと共同プロデューサーを務めたグリン・ジョーンズに感化された部分があったのかも。

4曲目『マイ・ワイフ』は本アルバム中唯一『ライフハウス』絡みではない曲で、作&ヴォーカルはベース担当のジョン・エントウイッスル。嫉妬深い妻に追い立てられる恐怖を詞にした、ブラックユーモア感溢れる才気は彼特有な物だ。彼の死に様を考えると変にリアリティを感じたりもするのだが…。重厚さのあるハードロックサウンドでホーン・セクションのアレンジもザ・フーならではの独自性がある。ライヴでも多く演奏されたザ・フーの代表作の一つ。

A面最後の曲『ソング・イズ・オーヴァー』もA-1と同じく過去からの脱却をテーマにした詞だが。より強く俺たちは変っていくべきなのだとアピールする。ピアノを弾いているのは『ローリング・ストーンズ』やジェフ・ベックとの共演で知られるセッションマンのニッキー・ホプキンス。相変わらず叩きまくるキースだが、「靜」とサビの「動」のコントラストを生かしたアレンジが素晴らしい、壮大系の曲になった。

アナログB面1曲目『ゲッティング・イン・チューン』もニッキー・ホプキンズのピアノから始まる。ミディアムテンポで「調和が大切」とロジャーは繰り返しアピール。音楽と思想やメッセージとの融合を訴える、ピートの音楽論みたいな物と考えるべきなのか? A面最終曲のパート2的な物を感じるのだが、エンディング当たりの演奏が一体化した盛り上がりはさすがである。

2曲目『ゴーイング・モービル』は「進みつづようぜ」という、ロックン・ロールにありがちな感情を唄っているが、チラリと環境汚染や英国の重税、警察権力にも言及している。これは軽い感じのウェスト・コーストロック風で、アコースティックギターが主軸になったアレンジ。それでもキースは力いっぱいに叩くし、ロジャーのヴォーカルもダイナミック。間奏のワウワウギターもイイぞ。

3曲目『ビハインド・ブルー・アイズ』は、裡にある攻撃的な感情を押し堪える事の厳しさ、哀しさを唄っている。これもライヴではお馴染みの曲なのだが、スタジオヴァージョンは前曲に続きアコースティックギターと美しいコーラスワークが印象的。曲後半からはライヴと同じエレクトリックヴァージョンになって、ザ・フー全盛期の演奏で聴かせる。

そしてアルバム最後の曲『無法の世界』は、俺たちは右だろうが左だろうが権力者のまやかしには決して騙されないという、怒りとファイティングスピリットに溢れたザ・フーの代表曲。『ババ・オライリィ』と同じく単調なシンセ音から始まるイントロは『ババ・オライリィ』に酷似しており、中途までどっちの曲か判別しない事も暫しあるが、ライヴでは必ずといってアンコールナンバー的な扱いで演奏された。勿論スタジオヴァージョンも言う事無し。

『トミー』を経てザ・フーの楽曲の詞には内省的な物が多くなり、本アルバムも単純にハードロックとは呼べない曲も普通にあったりするのだが、やはりザ・フーの魅力はライヴ演奏に通じる『無法の世界」的なワイルドなサウンドにあると思う。そういう曲をアルバム冒頭と最後に配し、中途ではじっくりも聴かせたりもする構成になっており、聴き易さという点では『トミー』よりも上だろう。そんな傑作アルバム。

当然このアルバムも売り上げ的にも大成功の結果になった事もあり、以降ザ・フーのアルバムリリースはベストアルバムなどの企画物が続き、活動にやや一段落したという感じは否めなかった。彼らがロックの最前線に復帰するのは、2年後の『四重人格』からである。