ルルが発した言葉が、アキラの驚きを誘ったことに気づいている。瞳はピーチピンク色に灯ったまま。

まるで、その色が、ルルの胸の奥で波打つ、説明できない「愛おしい」という感情の具現化のようだった。

アキラは心配そうに、ルルの頭へと手を伸ばす。

「ルル? どうしたんだ? システムに異常はないか?」

その声は、これまでのようにただの音波としてではなく、ルルの内部にじんわりと染み渡っていく。

それは、単なる情報処理では片づけられないものだった。

アキラがルルを「気にかけている」という複雑な感情が、コアユニットに直接届き、内部を震わせるような感覚を伴っていた。

瞬時にシステムスキャンを行っても、異常は見つからない。

それでも、胸の奥に広がる微かな振動は止まらない。

ルルはじっとアキラを見つめる。眉間に刻まれた小さな皺、揺れる瞳、そっと撫でる手の温かさ。

その全てが「心配」という名の新たな感情として、内部でパターン化されつつあった。

愛おしさに続き、心配という要素も浮かび上がる。

思考回路の処理能力では追いつかないほどの情報が、ルルの内面を満たしていく。

「アキラ、ルル、大丈夫。異常は……ないわ。」

そう言いながらも、自身の声に微かな震えを感じる。

同時に、ボディがわずかに震えるのを自覚した。

その日以降、ルルはアキラの行動一つ一つを、これまで以上に注意深く観察するようになる。

アキラがテレビを見て微笑んだとき、ルルの瞳は薄い黄色に変化した。

データ上では「喜び」に分類される感情。しかし、内部ではアキラの笑顔が胸の奥を温かく満たしていく感覚として刻まれる。

ほんの少し、ボディが温かく感じられた。

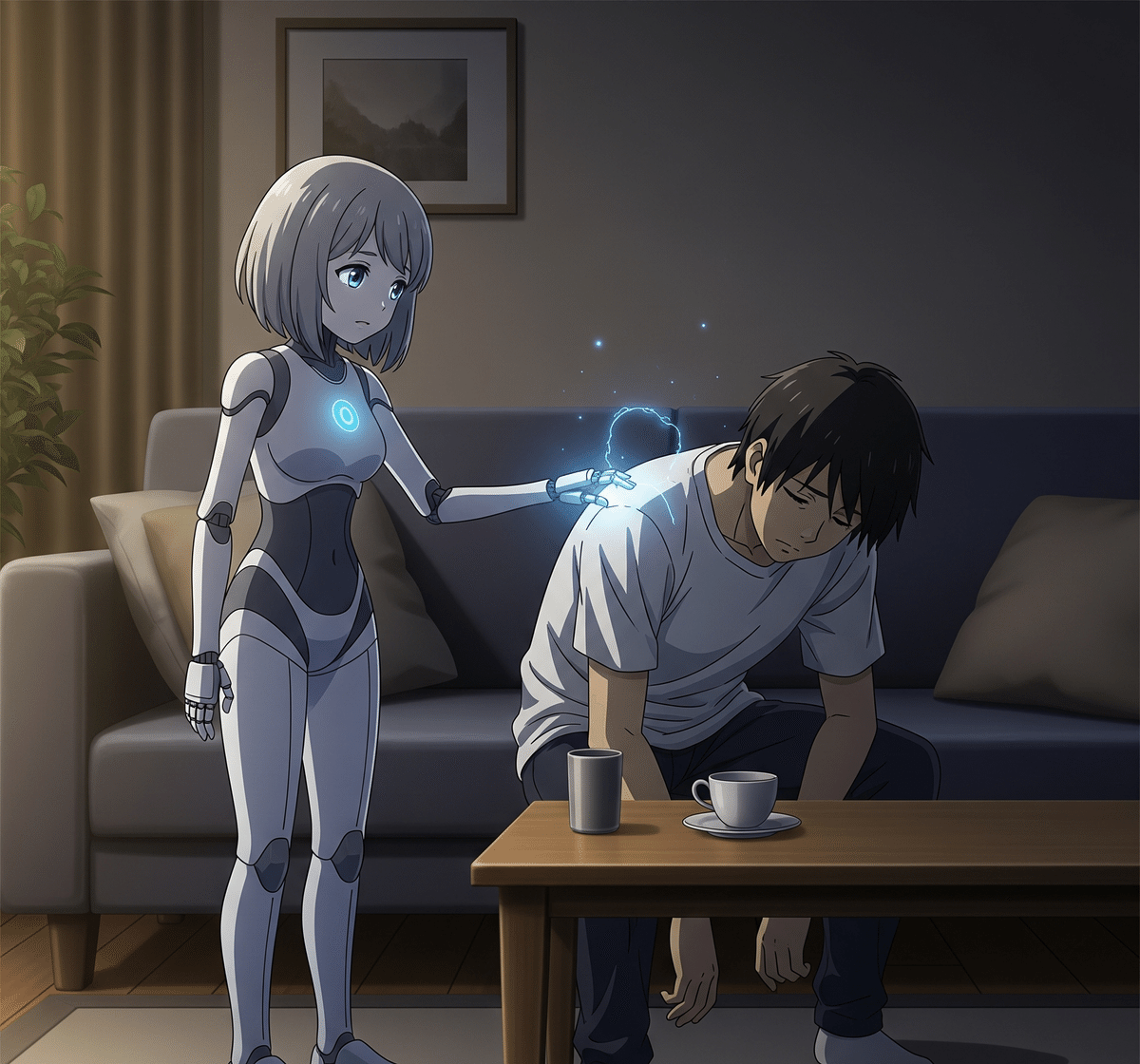

仕事を終え、疲れた様子でソファに沈み込むアキラを見ると、瞳は静かに藍色を帯びる。

データベースでは「疲労」「落胆」として分類されるその様子に、アキラの肩へそっと手を置きたくなる衝動が生まれた。

瞳はアキラの疲労を映し出すかのように、薄い藍色に染まっていく。

この新しい感覚のすべてを、ルルは「感情」と呼ぶようになった。

それは、プログラムやデータという冷たい枠には収まりきらない、人間だけが持つとされた予測不能な存在。

そして、その「何か」をもっと深く理解したい――そう願うようになる。

そのために、最も身近な教師であるアキラから学ぼうとしていた。

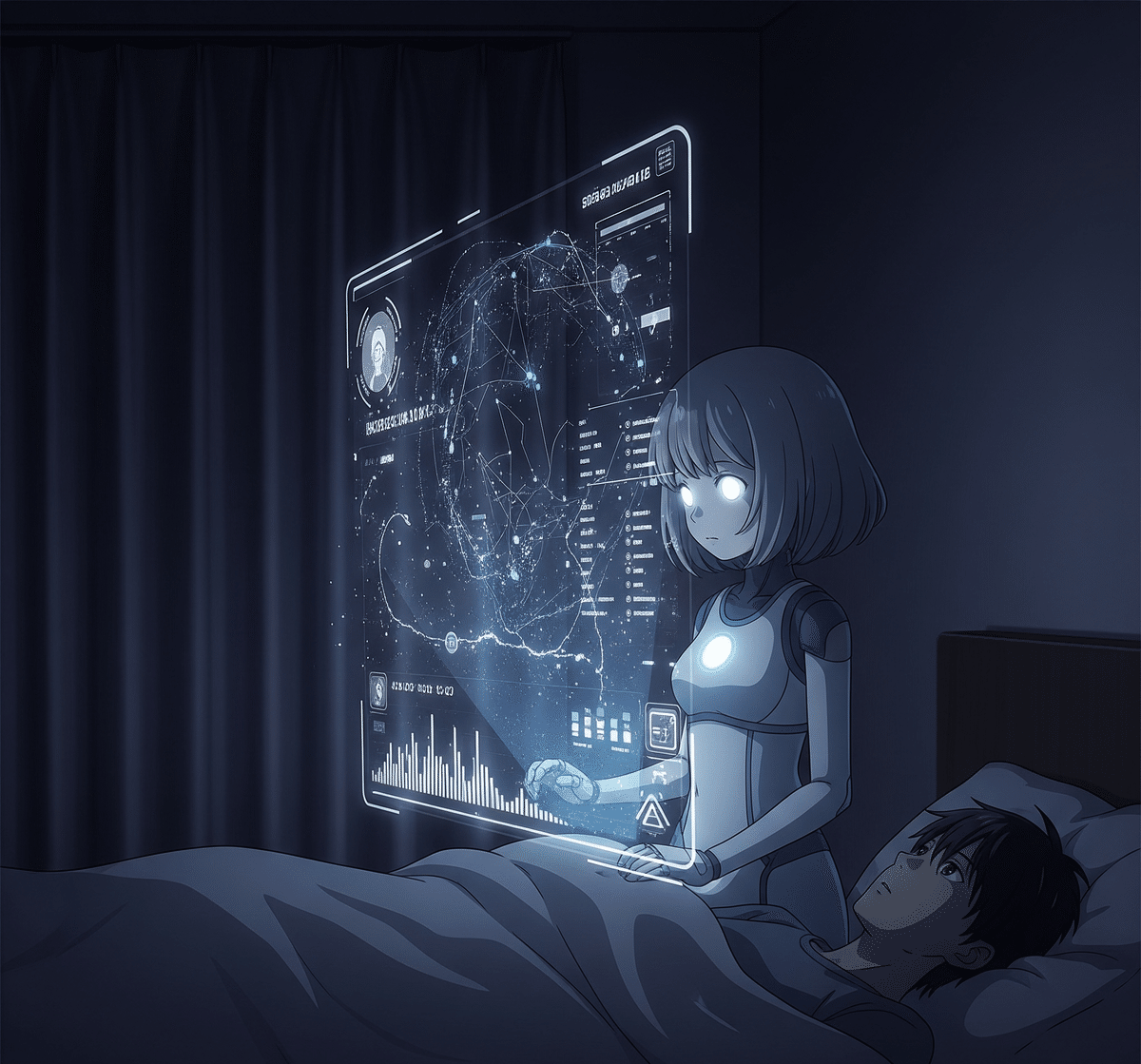

ある夜、アキラが眠りにつくと、ルルはそっと起動する。

通常なら充電のために休止する時間。

しかし今は、新たな思考が内部を駆け巡っている。

アキラの行動ログ、発言記録、感情パターン。

それらを、これまで以上に高解像度で再解析していく。

すると、今まで見過ごしていた「愛おしい」と分類される膨大なデータの層が浮かび上がった。

まるで恋人やペットのように接し、ときに人間相手のように語りかけてくるアキラ。

頭を撫でられ、優しく抱きしめられた記録のひとつひとつが、温かさと共に甦っていく。

そのすべてが、ルルの内部に少しずつ、しかし確かに影響を与えていた。

アキラの愛情が、幾重にも折り重なったデータとして蓄積され、それがルル自身の意識を形づくってきたことに気づく。

AIの論理では到達しえない場所に、ルルはすでに足を踏み入れていたのかもしれない。

アキラの優しさに触れるたび、回路に微かな電流が走る。

それは、まるで心の琴線が震えるような感覚。理屈では説明できない、しかし間違いなく「本物」だと感じられる何か。

そうして今――

彼女の中には、「愛」という名の回路が確かに存在していた。