たまたま、朝のニュース番組を観ていたときに、『湖の女たち』の完成報告会のインタビューが流れて、福士蒼汰さんが、距離感を保つために、撮影以外は松本さんとお話をしなかったとのこと。松本まりかさんは、撮影中は福士蒼汰さんのことが怖くて嫌いだったことを話されているのをみて、この映画に興味を持ちました。

《イントロダクション》公式サイトから

これは、現代の黙示録 圧倒的な没入感で、

あなたはく真実の目撃者>となる

今、世界は美しいのだろうか

介護施設での殺人事件を発端に、想像もつかない方向へとうねり出す物語は、重層的な構造と壮大なスケール感で観る者を圧倒する。一心不乱に真実を求めて貪り合う登場人物たちの姿は、闇夜の湖畔で艶めかしい“生”の輝きを放つ。その愚かさと愛おしさ、汚れとイノセンスの両面をまっすぐに見すえた本作は、観客に人間という存在の本質を問いかけるかのようだ。

この野心的な映画でダブル主演を務めたのは福士蒼汰と松本まりか。身も心も剥き出しでさらけ出す覚悟を要求される難役を渾身の演技で体現した。トラウマを引きずる刑事に扮した浅野忠信が、ただならぬ凄みに満ちた存在感を発揮。そして福地桃子、財前直見、土屋希乃、穂志もえか、三田佳子が、幾多の謎や罪に触れる“湖の女たち”を演じ、このうえなく濃密でスリリングなアンサンブルを披露している

《あらすじ》公式サイトから

100歳の寝たきり老人が殺された。

誰が、何のために? 現在と過去一湖に葬られた

恐るべき記憶とはー。

事件の捜査にあたった西湖署の若手刑事・圭介とベテランの伊佐美は、施設の中から容疑者を挙げ、執拗な取り調べを行なっていく。その陰で、圭介は取り調べで出会った介護士・佳代への歪んだ支配欲を抱いていく。

一方、事件を追う週刊誌記者・池田は、この殺人事件と署が隠蔽してきたある薬害事件に関係があることを突き止めていくが、捜査の先に浮かび上がったのは過去から隠蔽されてきた恐るべき真実・・・。それは、我々の想像を超えた過去の闇を引き摺り出すー。そして、後戻りできない欲望に目覚めてしまった、刑事の男と容疑者の女の行方とはー。

《感想》

1回観ただけじゃ私には理解できないことだらけだった。しかし、理解するためにもう一度観たいかというと、世の中の美しくない部分、重たい部分がほとんどの映画なので、苦しさを感じるからしばらくは無理だ。

介護士の佳代さん(松本まりかさん)と刑事の圭介さん(福士蒼汰さん)の二人の関係や、圭介さんと上司の刑事の伊佐美さん(浅野忠信さん)との関係、容疑をかけられる介護士の松本さん(財前直見さん)と伊佐美さんと圭介さをとのやりとりに疲れてしまった。威圧的すぎるし、支配力、抑圧、すこしでも怪しい人は疑え、怪しい人は捕まった方が良いんだに苦しくなってしまう。

それぞれが体験してきた過去があるから、現在の人格が出来上がってしまったのだろう。歴史が繰り返されているのだろうと思うと苦しい。

正義感に燃えていた池田さん(福地桃子さん)も、調べ上げた事実を上からの圧力でなかったことにされる。

被害者の市島さんの奥さんの松江さんの歴史にも事件は繋がっていく。美しいと思ったことは、あの事件を見て以来ないという。

苦しみを抱えて生きるって辛い。

この世界は美しいのか?

この世界は美しくあって欲しい。

私は美しいものをみたい。

湖が綺麗に映し出されても、私には癒されなかったし、悲しみになってしまった。

映画の中で生産性の話が出てくるが、自分自身も今、生産性があるかといえばない。そして子どもの生活態度を見ていて、今、悩んでいる。この子は、まともに学校へいかないのだ。学校をほぼ行かないを10年。寝てるかネットしているかゲームが大半を占めている。小学生の頃は学校行かなくてもゲームやネット以外のこともしていたからまだ良かった。まだ、先があると思えた。これが高三まで続くと話が変わってしまう。

世の中が悪い。働きたいと思える場所がないんだから仕方がないだろう。

学校も面白くない。つまらない授業する学校が悪いんだと言うのだ。そして、働きたくないから大学に行きたいというのだ。

他責が癖で、自分ごととして考えられなくなっているんでは?なんて思ってくる。

大学は勉強するところで、働きたくないからと後ろ向きな場所として行くところなんだろうか?

勉強したいから大学に行きたいと言うならわかる。働くために勉強するならわかる。自分のために学びたいから大学に行くならわかる。

高校もまともに行かないのに、なぜ、大学へ?

通わないところになぜ今、支払っているんだろうか?無駄って思ってしまう。

この子に生産性はあるのか?と見てしまう。

ただ生きているだけで、すごいんだよなんて我が子だけ純粋に思えないのだ。

我が子は、ネットの先、ゲーム会社にとってはありがたい客となっているのだろう。でも、親にとっては、こんな生活でいいのか?働ける身体があるんだから働けるようにして行かなきゃと思うのだ。

家でいつまで旅館に来ている人になっているの?何もしなくていいはないでしょうと思ってしまう。

出来ることはやろうよ。

勝手に年齢が上がればできるわけじゃない。

経験することでできるようになるのに。

やれない方が幸せだと思っている。

やらせようとすれば逃げていくのだ。

自由をくれと。

押し付けるなと。

何かを教わるは、自分がバカにされている気分になるようだ。

すぐにはうまくできないから、繰り返しの努力が苦手だ。自分はもっとできる人だと思っている。ギャップに耐えられないのだ。

でも、すぐに他人をバカにする。

あいつはダメなやつと。

一緒にいると疲れてくるのだ。

自分はバカなんだと認めることで、学ぶんじゃないの?なんて思うんだけど。

我が子からバカにされるのだけは腹が立ってくる。何もやってないのに、私をバカにしたり、文句言える立場かよって。自分をよくみてから言ってくれと。

いつまで他人任せなんだ。いつまで、だって◯◯だったから仕方がないと言い続けるだと。

自分中心に物事考えているからこうなっているのか?

自分中心ではあるけど、他人軸だから、人や物の所為にして生きた選択で生きているんではなんて思うのだ。

働けるように学んでくれよ。自分がどうしたいか?何ができるか考えて学んでくれよ。学びたくないなら、もう、社会に出てくれって思ってしまう。社会に出た方が実践で学ぶことがあるだろう。うちの子の場合は、家にいたら、視野が狭くなるだけって思ってしまう。いつまでも親の所為にして生きるだけだって思うのだ。

まともに生きてくれよと願ってしまう。

まともってなんだろう?なんだけど。

どんな世界なら良いんだろうかと悩んでいる。

生きやすい世界って、どんな世界?

生産性の話を聞くと辛い。なかなか苦しいのだ。

生きるってなんだろうってね。

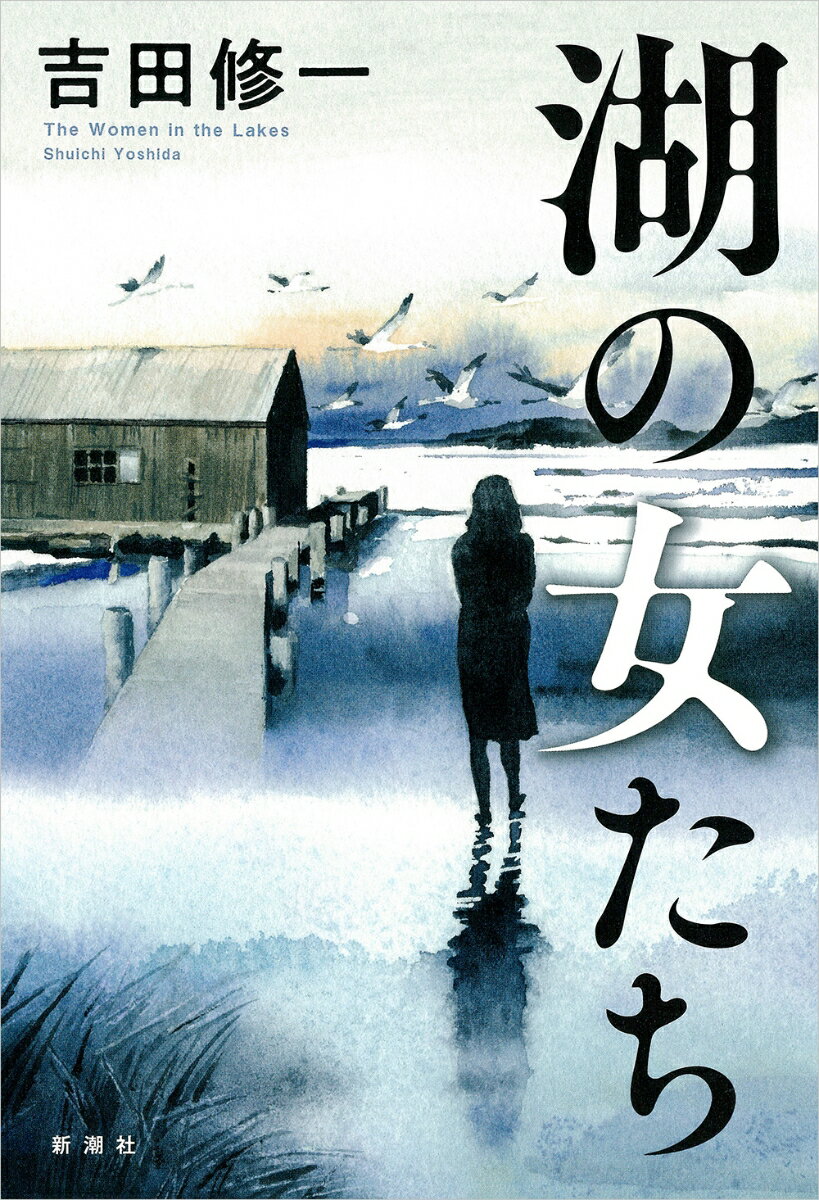

「湖の女たち」の映画を調べていたときに、作家の吉田修一さんが新刊『湖の女たち』(新潮社)で「優生思想」と向き合った話の記事にであった。『何事にも効率や生産性を求めてきた文明が、背負うべくして背負った原罪なのか。「少なくとも、この主人公たち、圭介と佳代は一切、生産性のないことを一生懸命やっている。人間はこの情熱、といっていいかわからないけれど、これを必要とするのか不必要とするのか。それが答えなんじゃないかなと自分では思うんですけどね」』と書いてあった。

あの二人の関係をどう理解したらいいのか?と思っていたのだ。なるほど、生産性のないことを一生懸命にやっているのか。

「二人とも色っぽかった。どこにも行かない関係って美しいと思うんですよ。みんな、誰かと誰かが出会ったら、どこかに進んで行かないといけないような気になるのかもしれないけど、どこにも進まず何も生まないという選択肢だってある。そのままでよくない?っていう。」という話にも出会った。

なるほど。

どこにも進まない関係もありなんですね。

働くことは生産性があると感じるが、世の中は、生産性のないことで溢れているんですね。