私が個人的に思うウィリアム・サローヤンの小説の魅力は、読者との距離の近さにあるのではないかと思っている。

ではこの距離の近さはどこから感じるものであるかを考えてみると、作品を取り巻く家族・親類縁者とのそこはかとない絆を感じるからではないからだろうか。

読書経験が少ない私は、サローヤンの作品をいくつか所蔵していながら通読出来ているのは「わが名はアラム」と「ワンデイ・イン・ニューヨーク」のたったふたつであるのだが、偶然だろうか、そのふたつとも形こそ違えど「家族愛」を漂わせる作品だった。

三年前の七月中旬─

私用の待ち時間の合間、私は以前からお気に入りだった古本屋さんで目ぼしい小説をさがしていた。

小一時間、棚をあちこちさがし回って選んだのは三冊。

当時の私は読みたい本への関心の幅が今ほど広くなかったので、安くて読みたい本を多量に買い込む術を心得てなかったのだが、その時にそのような心がまえがあれば、きっと買い込んだうちの一冊に入っていたであろう。

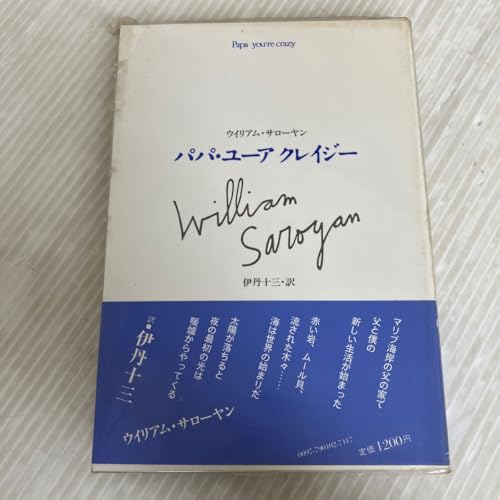

お店の入り口前のセール品棚で見つけたのは、伊丹十三訳サローヤンの「パパ・ユーアクレイジー」の文庫版であった。

選んだ三冊には入っていない。

あ、サローヤンだ、でもいつでも買えそうだしと棚に戻した。

そのときはあまりなさそうな本が欲しかったのだ。

もちろんそのとき気にしていなかったのだが「パパ・ユーアクレイジー」がその後、古本市場において高値取引されていることを知り、ほぞを噛む思いでカバーがシワシワの文庫初版を入手する。

しかし頭に残っているのは、あのとき買わずに棚に戻した健全な状態の「パパ・ユーアクレイジー」。

もうきっと無くなっているよね、たったの二百円だったからと失意のまま時はまた経ち昨年五月某日─

滅多に訪れることができないこの古本屋さんに再度訪れたときのこと、場所こそ店の外から中へ移動すれど、なんとあのときの「パパ・ユーアクレイジー」があのときのままの状態で残っているではないか。

奥付をあらためて見ると平成二年の九刷で、裏表紙に辛うじてバーコードが載ってないありがたいものである。

今では家の「自分図書館」に所蔵されている二冊の「パパ・ユーアクレイジー」の感想は?と訊かれると、今後の愉しみに読まずに取っていますと答えるだろう。