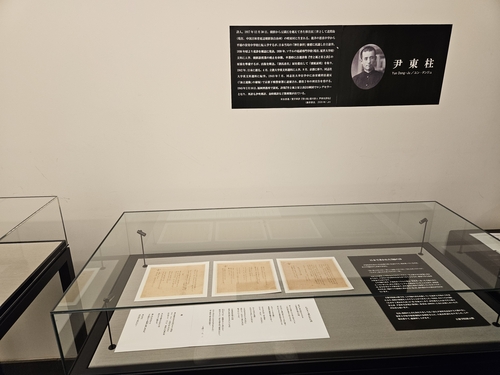

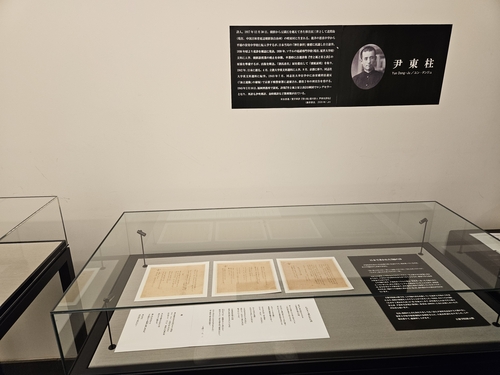

東京で初となるユン・ドンジュ記念碑、10月立教大学キャンパスに設置

東京で初となるユン・ドンジュ記念碑、10月立教大学キャンパスに設置 https://www.mhnse.com/news/articleView.html?idxno=464200 日本・東京の立教大学に、詩人ユン・ドンジュ(尹東柱)の記念碑が建立されることが分かった。 https://www.rikkyo.ac.jp/events/2025/10/mknpps000003acps.html 韓国教育財団 主催

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新島家は元々中島家を名乗っており、安中氏の家臣だったが永禄6年(1563年)に安中城が落城した際に郷原村に土着し農民となったという。宝暦年間(1751年 - 1764年)に中島磯八が板倉勝清に召し出され安中藩の足軽になった。 天保14年1月14日(1843年2月12日)、江戸(現・東京都区部)の神田にあった上州安中藩江戸上屋敷で、安中藩士・新島民治の子として生まれる[2]。

明治13年(1880年)から大学設立の準備を始める。同年2月17日に快風丸での旧知を訪ねるため、かつての備中松山藩であった岡山県高梁町(現在の高梁市)へと赴き、滞在中に中川横太郎の勧めで伝道と文化改革を目的とした演説を行う[26]。この時の演説は、のちに備中松山の地で高梁基督教会堂の設立発起員の一人となり女子教育に注力する事になる、同地の婦人部会の代表であった福西志計子に深い影響を与えた。明治22年(1889年)11月28日、同志社設立運動中に心臓疾患を悪化させて群馬県の前橋で倒れ、神奈川県大磯の旅館・百足屋で静養する。

今日、同志社大学と早稲田大学の間で学生交流(国内留学)制度があるのはそのためである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.労働市場 (1980年) (日経文庫 経済学入門シリーズ) 令和2年2月3日、山口県庁において、山口県 観光スポーツ文化部 交通政策課 地域交通班 久保幸代主幹 班長のもとへ、私から、その公文書開示請求書を提出した際に、私は、山口県 観光スポーツ文化部 交通政策課 地域交通班 久保幸代主幹 班長と懇談し、慶応義塾大学 商学部にて、私の恩師 西川俊作教授が、交通経済学においても、精通されていたが、しかし、慶応義塾大学 商学部 中条潮 助手 (当時) ( 同志社 高等学校 出身 ) と 当該 交通経済論については、その論が、異なり、慶応義塾大学 商学部 中条潮 助手(当時) より、私が、その英書購読の講義を受ける際に、私が、大変、苦労をしていた学事内容について、恩師 西川俊作教授からの、その交通経済学の論については、奈良県 奈良交通における観光バス 運行状況、及び、島根県 石見交通における観光バス 運行状況、その山口県下、各 運行状況も、それを例にし、今回、私から、山口県 観光スポーツ文化部 交通政策課へ、その公文書開示請求書を提出した理由に関しての説明も入れた。