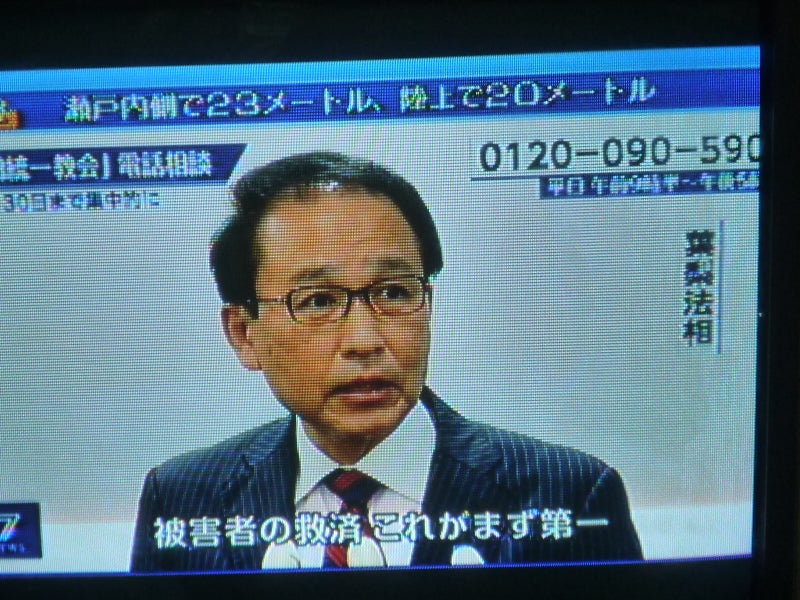

市庁舎の建て替えについて記者会見で話す伊藤和貴市長=2022年8月31日午前10時59分、山口市、前田健汰撮影

市庁舎の建て替え事業を進める山口市は、開会中の市議会9月定例会に、本庁舎棟の整備費を17億8100万円増やす補正予算案を提出している。

総事業費は、当初の基本計画から50億円以上増加し、200億円を超える見込みで、さらに膨らむ可能性がある。

新庁舎は地上6階、地下1階の本庁舎棟と、カフェや交流ラウンジが入る市民交流棟があり、立体駐車場と広場も整備される。

2019年6月の基本計画で試算した総事業費は147億7800万円。

その後、21年11月の基本設計で増床や建設資材の高騰などを理由に約41億円増額され、188億9150万円となっていた。

本庁舎棟の実施設計が進み、増額が必要と判断した。

市によると、建設資材の高騰が主な要因という。

伊藤和貴市長は8月の記者会見で、建設物価が1年で約20%上昇したと説明し、「実施設計で設計を見直し、精査する努力を重ねて(増額を)12%に収めた」と強調した。

朝日新聞社

【関連記事】