まず始めに、以下が私の今回の自己採点結果でした。

↓↓

英語:69点(11-12-22-19-5)

数学:20点(10-0-6-4)

国語:60点(23-12-19-6)

日本史:15点(3-3-6-3)

地理:10点(2-2-6)

合計:174/440

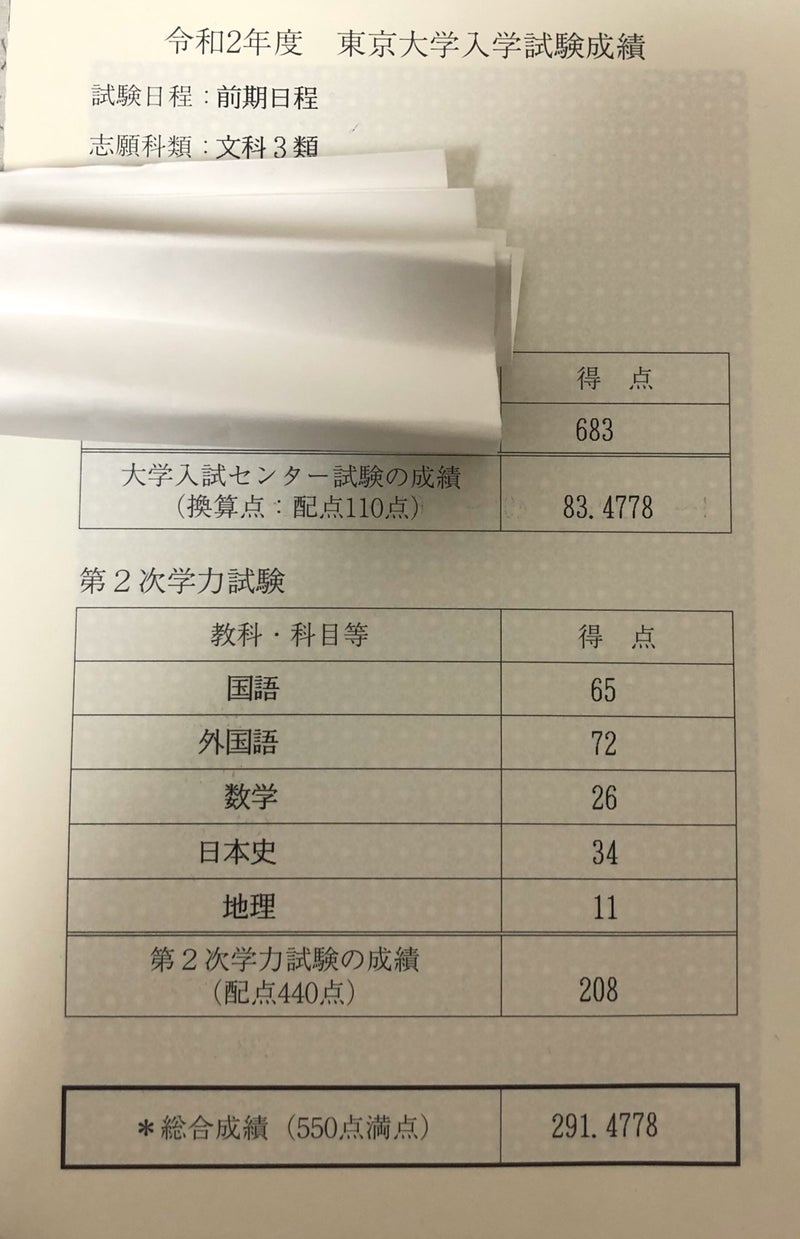

そして、今回の得点開示結果はこちらになります。

↓↓

自己採点との差と合わせてみると、

国語:65/120 (+5点)

英語:72/120 (+3点)

数学:26/80 (+6点)

日本史:34/60 (+19点) ← mjd!?!?

地理:11/60 (+1点)

合計得点:208/440 (+34点)

という結果になりました。

全体的には一部の科目を除いて、大体想定される範囲内に収まった採点がなされてました。一つだけ不思議な採点結果になってる科目がある気がするけど。

それぞれの科目ごとに反省点を以下に挙げてみようと思います。

《国語》:65点

採点は甘くもなく厳しくもなく、といった印象です。

既に開示得点をアップした人達の得点状況をみると、今年は古文漢文が明らかに易しめの年だった割に、国語の点数が伸び悩んでる人が多そうな感じでした。

(現代文が実際には見た目よりは簡単ではなかったというのが主な原因だと思われます。)

それにしても、最近の漢文の難易の差が年によってかなり激しいにもかかわらず、その漢文の難易度のアップダウンが国語の平均点に全然反映されている気配がしないのが気になります。

もしかして漢文の配点は、予備校の模試で想定されてる配点よりもだいぶ低いのではないでしょうか?

(例えば理系なら15点ぐらい、文系なら20点ちょいぐらいの配点しか漢文に課されていないような気がする。)

今年の古文漢文は合格者ならみんな7割以上は取ってそうな感じですが、

私はそもそも古文漢文で5割を多少超えるぐらいの点数しか取れなかったと思うので、その面で既に差をつけられています。

そして、私の今回の現代文はおそらく評論で25/40、随筆で8〜9/20ぐらいの点数だと思います。

(↑評論を40点満点、随筆を20点満点と仮定した場合。)

実際、私も現代文の模範解答(仮)を今作成していて、その作成作業ももう少しで終わりかけていますが、

その模範解答(笑)と私が実際に試験会場で書いてきた答案との点数のズレも、評論にして大体15点ぐらいの差だなと思ってたので、

かなり想定通りの点数だなといった感じです。

おかげさまで、今年の東大が現代文でどういう解答を求めていたかが、かなり明確に見えてきました。

(とはいえ、今年は河合も東進も代ゼミも評論はどれも大体似たような方向性の答案になってたので、今年はわかりやすい部類です。駿台だけはなぜか全く方向性の違う答案を書いてたけど。。)

東大の国語が150分というのは、私にとっては英語よりも遥かに厳しい制限時間です。

英語は120分もあればひと通り全部の問題は解答できます。が、国語は正直いくら時間があっても足りないぐらいです。

ただでさえ時間が足りないのに、

古文漢文で25分ずつかける予定だったのが今回30分ずつかけてしまって、得点源の現代文を解く時間が少なくなったのが一番の敗因だった気がします。

知識の面では古文も漢文も今回あまり不足を感じなかったですが、

その知識を無意識に運用しながら読むのができてなかったです。

そういう基本動作ができてないから時間がかかってしまうわけだし、

その基本動作は単に単語と文法を覚えるだけではなくて、むしろそれら知識を踏まえた「文章の精読と多読」によって初めて培われてくるものだと改めて痛感しました。

あと古文漢文は、論理だけでは解けない科目なのも自覚させられます。

今回の漢文の問2みたいに一見論理的思考が適用できるように見えても、そもそもその論理的思考に至るまでの部分を思いつくまでに少し飛躍がある問題もありました。

だからこそ、論理だけではできない部分を「経験」によって埋めていくしかない。

その経験を育てるために、古文なら教科書の品詞分解と全訳 + 有名出典の多読、漢文なら文章の音読と暗唱を繰り返して「論理だけでは埋めきれない〈経験〉の領域」を今年は強化していく予定です。

もちろん、現代文もまだまだ全然完璧には至ってないので、3〜5月は哲学書などを読んで読解体力もつけていくつもりです。(演習材料は『上級現代文1』と東大過去問だけで充分でしょう。)

国語65点は文系だと合格者平均をも下回ってしまう点数で、全然足りてない点数です。

現古漢も全体像の体系を「細部に至るまで」素早く脳内に把握できる力が課題です。

対策を急ぎます。

《英語》:72点

ほぼ自己採点どおりです。

採点は厳しくはないと思いますが、少なくとも甘いわけでもないのは間違いありません。

ただし、70点台は文系にしてはだいぶ低い点数です。

そしてこの採点結果からわかることとして、多分英作文はそれなりに減点されてしまっています。

私の英作文力はまだまだ完璧ではないことがわかりました。

東大英語は70点までなら意外とすぐ届くという印象を持ちました。が、70点→80点に至るまでにまず分厚い壁があります。ましてや80点→90点の間にある壁もかなり頑丈で重量感のある鋼鉄でできてそうです。

そして東大英語で厄介なのが、模試や過去問を解く度に、どの大問が出来てどの大問が不出来だったかが毎回かなり変わってしまうことです。

これが東大英語の対策を難しくさせてます。

私はそんな曖昧な偶然性に左右されるのはもう絶対嫌なので、大問2と大問4だけでも毎回満点レベルの出来のまま固定できるようにします。

特に英作文はあらゆる手段を使っても絶対に得意にしたいと思います。

単語については今回解答に関わる範囲では知らない単語は1つもありませんでした。(東大は以前よりは多少語彙が難しくなってますが、それでもシス単の範囲内に充分収まるレベルです。)

熟語については4Bのtrack downと5のfool〜intoが私が知らなかった熟語で、私の所持してる熟語帳にも載ってませんでした。

熟語帳に載ってない熟語は、長文多読によって積極的に身につけていく必要がありそうです。

英語に関しては、過去にも東大の本試や模試で英語100点以上取るレベルの人に、ブログ上だけでも複数人見かけてきました。

その人達に追いつきたいし、その人達の理念を受け継ぎたい。

英語でブログを書く人もいました。その自然な英語に魅了されたあの経験は絶対に忘れない。

いや、永遠に追いつけないかもしれない。

それでもいいから、少しでもいいから絶対近づけるようにしたいです。英語90点もその結果としてついてくればいいなと思っています。

《数学》:26点

少し採点が甘いなと思いつつも、大体想定通りの点数がきました。

大問1が12/20、大問2が0/20、大問3が8/20、大問4が6/20ぐらいだと思います。

私なりにこんな採点基準だと想定していました。

------------------------------------

大問1:20(※配点詳細は下記参照)

大問2:(1)10 (2)10

大問3:(1)8or10 (2)10or12

大問4:(1)6or8 (2)6or8 (3)6

※《文系大問1》

・極大値と極小値を求めてグラフの概形を図示して3点

・b=4a^3を求めて2点

・曲線Cとx軸とのもう一方の交点を(因数分解などにより)求めて2点

・領域に(0,1)が含まれることをaの範囲で表して3点

・領域に(0,2)が含まれないことをaの範囲で表して3点

・領域に(1,1)が含まれないことをaの範囲で表して3点

・領域に(-1,1)が含まれないことを示して2点

・答えが合ってれば2点

------------------------------------

点数が少し多めにきたことを考えれば、大問3の(1)が10点、大問4の(1)が8点ぐらいはありそうです。

大問4の(2)と(3)があまりに不出来だったから(1)に少し多めの配点が課されてるのではないでしょうか。

全体的には、大問1はみんな15〜20点は取れてそうだし、大問3の(1)もほとんどの人は正解していると思います。だからこの2つの問題では差がついていない。

そう考えると、大問3の(2)こそが今回の合否の鍵を握っていて大きく差がつく問題だった可能性が高いとみています。

大問3の(2)は2004年の大問1にも正三角形の類題があって、その問題は別解としてtanの加法定理が使える問題でした。

決して青チャートや1対1にそのまま載ってるような問題では無いにしろ、やっぱり今回の大問3の(2)は絶対に典型問題に見えているべき問題でした。

(※今年の文系大問3(特に順像法や逆像法のやり方)については、以下のブログがかなり参考になったので共有させて頂きます↓)

私は数学の目標を30点に設定していたため、26点は意外とその目標に近い点数でしたが、

全ての大問で散々ケアレスミスしてしまったことも含めて全然満足できるレベルには至っていないです。

大問3(2)レベルの問題を典型問題とみなせるような演習を積んでいこうと思います。

《日本史》:34点

これが一番驚きました。

私の書いた答案はどの予備校の解答例とも全然似てなかったので、せいぜい15点ぐらいしか来ないだろうなと思ってたからです。

世界史には大問3とかいう、自動的に20点近く(もしくは10点近く?)点数が降ってくる大問が存在するため、少なくとも模試だと世界史の方が日本史より概して素点平均点が高くなる傾向にあるようです。

その世界史と日本史と地理の平均点を揃えるために得点調整が行われた可能性もありますが、それにしても返ってきた日本史の点数が予想よりだいぶ高いです。

今だから言えますが、私は今年のセンター日本史はたったの52点でした。しかも平均点は65.45点でかなり易しい年でもあったのです。

これは全受験生の中でも偏差値40を少し超えた程度の成績だし、ましてや今年の東大文系受験生の中では一番低い点数だと思います。

そんな私が、よもやセンター日本史の得点率を上回る点数を東大日本史で取ってしまうとは夢にも思いませんでした。

日本史は25点を目標にしてたのに、それをまさか大幅に上回る点数を取ってしまったのです。

なぜこんなことが起こったのか。

大問1〜3で書いた答案をもう一度以下に再掲してみたいと思います。(※以下、明らかに間違った知識で書いてしまった箇所もあるのでご注意を。)

(以下、青字の部分が問題文をそのまま写したor要約しただけの箇所です。)

------------------------

第1問

A百済から伝えられた論語は中央の大学や地方の国学で教科書にされ、百済や唐から輸入した千字文はそれらの場で多く写経された。

B日本は中央集権的な律令国家を目指す上で唐の体制を参考にすると共に唐の文化を取り入れた。また、律令体制で戸籍や計帳や木簡に記入するために毛筆が頻繁に使われた。更に天皇家は唐の毛筆による文化を積極的に保護し、天平文化の隆盛の基礎を築いた。

第2問

山鉾巡行は京都の町の伝統的行事として定着しており、町の自治に基づいて町の住人から集めた金額の範囲内で町民主導で運営された。巡行できる空間を確保するために一直線に伸びた通り道が設けられ、その通りをはさむような形で町が連なるようになった。これにより町同士の協力体制が強固になり土着の行事の定着に繋がった。

第3問

A幕府は暦の採用・施行や天文方の設置、天文書刊行許可など具体的政策に携わったが朝廷は幕府の意向に沿って儀式のみ行った。

B鎖国政策開始後はオランダ以外の国の書物刊行は禁止されたので鎖国開始以前の暦や世界地図の知識が主だったが、徳川吉宗が清の有益な学問書刊行を認めた後は西洋天文学の知識も参考にされた。

------------------------

上記のように、大問1〜3では問題文をただ要約した箇所だけでも過半数を占めており、

更には問題文から推理したことを書いた箇所も答案中にそれなりに含まれてることを考えると、私が書いた「知識」の部分はほんの一部だけでした。その知識の内容も、大半が中学生レベルの日本史や公民で習うレベルの知識しか書けませんでした。

こんな感じです。↓

------------------------------------

・大問1:問題文の要約+律令国家の知識(センター日本史50点以上の人なら全員知ってるレベルのもの)

・大問2:問題文の要約+ちょっとした推理のみ

・大問3:問題文の要約+中学レベルの日本史知識

・大問4:ほとんど中学公民レベルの政経の知識

------------------------------------

以上より、センター日本史50点レベルの知識しか無くても、問題文の要約とそこからわかる推察を書くだけでも今年はある程度の部分点がもらえた可能性があります。

これは予備校の模試とは明らかに違う採点がなされてると感じました。

(そもそも複数の別解が用意されている気がします。)

ちなみに大問4は「自由民権運動」と「統帥権の独立」の対比を明らかに書かせたいんだろうなと言わんばかりの強烈な誘導がついてたので、その直感に従って書きました。

「統帥権の独立」自体は高校の政経で習うし、憲法学でも論点の一つになってますが、たとえその用語を知らなかったとしても「軍は三権や議会制民主主義からは外れた存在とみなされた」みたいなことを書けば、一応中学レベルの知識で似たような説明をすることが可能です。

この大問4は、政経と範囲がほとんど重複しているので、センターでわざわざ倫理政経で受験していた私には少しラッキーな問題でした。

とはいえ、センター日本史52点はかなり深刻な知識不足であることには変わりないので、

せめてセンター日本史85点レベルまでは引き上げる必要があります。

教科書も何十回かは読んでるけど、なかなか知識が定着せずに困っています。

今回の日本史はもし15点ぐらいなら全然悔しくなかったと思います。でもこんな稚拙な答案なのに34点も貰えてしまったことがかえってとても悔しいです。私は全然日本史を理解してないことを自分自身よく自覚してるからです。

それと、東大の日本史はかなり字数制限が厳しいので、今回は書きたいことの半分も書けませんでした。

短く簡潔な解答を書くには、やっぱり教科書レベルの用語(例:漢訳洋書とか文書行政とか)を使いこなせる必要があるので、それが今後の大きな課題です。

今回の日本史の点数はかなり運が良かっただけと考えて、甘えずに日本史に大量の時間を注いでセンターで足切りされないようにして、東大日本史でも今年より少し点数を上乗せできるようにします。

《地理》:11点

さすがに私の低レベルな答案では採点を甘くする余地も無かったのでしょう。今年の受験生でも一番低い点数なばかりか、歴代の受験生の中でも一番低い点数の可能性すらあります。

そもそも私はセンター地理ですら60点ぐらいのレベルしかないので、センターは地理の代わりに(比較的得意だった)倫理政経をわざわざ使ったぐらいです。その倫理政経ですら得意科目という割には75点と中途半端な点数でした。

まあ、ポジティブに考えると、地理が10点ぐらいしか取れなかった場合の点数のシミュレーションができたのが唯一の収穫でしょうか。

何を言ってるのかよくわかりませんね。

以上になります。

全体的には合格最低点からはまだかなり距離があるので、引き続きかなり勉強しないといけません。

特に来年の文3はまたセンター750〜760点ぐらいが足切りラインになりそうなので、

少なくともそのラインまではセンター(というか共通テスト)の点数を引き上げないといけないです。

ただ、現役生時代に本気で勉強した時ですら確かセンターは740点ぐらいしか取れなかったので、

750〜760点は私にとってはかなり高いハードルになります。

私自身、1日全部を受験勉強に使えるわけではなく、それなりのエネルギーを他のことに注がなきゃいけない立場で難しいですが、

その中でも何とかやれるだけのことをやってみるつもりです。

多分、私の場合はその科目自体に興味を持って深く研究していく延長で東大のボーダーラインを超えるのが一番理想だなと思っております。

英語と国語は、受かった後にも勉強法ブログを書き続けたいから、この2科目は今回みたいな不甲斐ない点数ではなくて、ちゃんと皆さんに貢献できるように来年は90点取りますね。

今回受かった人でも、科目によっては満足にできず悔いが残ってしまった科目もあると思うので、その分も私が勝手に引き継いで頑張ろうと思います。

1年後まで長いですが、皆様待っててください。