(2)37代斉明天皇の記事

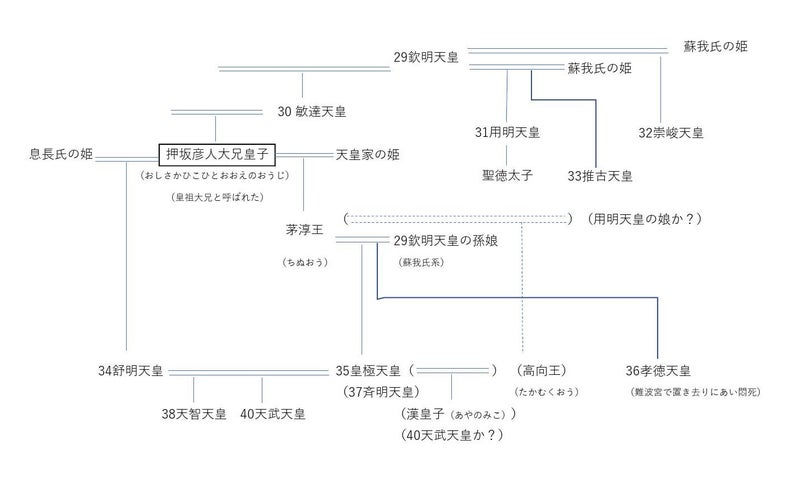

日本書紀の37代斉明天皇の巻の初文には、「37代斉明天皇こと宝皇女は、34代舒明天皇こと田村皇子と結婚する前に、高向王と結婚し、漢皇子を生んでいた。高向王は用明天皇の孫にあたる。」という文章が残されているのです。

古事記には当然37代斉明天皇時代の記述はありません、

また高向王、漢皇子という名前は、日本書紀の中でもここにしか記述がないそうなので、それ以上調べようがありません。

斉明天皇にとってみれば、あまり書いてほしくない内容のはずですが、日本書紀の編纂者はあえてここに記載したのだと思います。それだけに私は重要な話ではないかと妄想しています。

系図に戻りますが、押坂彦人大兄皇子が蘇我馬子なら、その息子の茅淳王は蘇我蝦夷(そがのえみし)、その子の高向王は蘇我入鹿(そがのいるか)になります。

高向王こと蘇我入鹿と、茅淳王こと蘇我蝦夷の子である斉明天皇から生まれた漢皇子(あやのみこ)が即位すると、父親が高向王で蘇我氏、母親が斉明天皇で蘇我氏の天皇が生まれることになります。

天皇家の血が非常に薄い両親が蘇我氏の天皇が誕生することになります。

実際に40代天武天皇は、漢皇子ではないかともいわれています。

645年中大兄皇子と中臣鎌足が起こしたクーデター『乙巳の変(大化の改新)』は、蘇我氏の天皇が生まれることを阻止する行動ではなかったのでしょうか!? (もちろん、表立って記述した歴史もありませんが・・・!)

この蘇我氏の天皇を生み出そうとしたのが押坂彦人大兄皇子=蘇我馬子であり、皇祖大兄と呼ばれるゆえんだと思われます。(蘇我馬子の陰謀より)

付則ですが、天武王朝は飛鳥の地で、40代天武天皇~48代称徳天皇まで続き、49代光仁天皇を挟んで50代桓武天皇(天智系:平安朝遷都)に切り替わります

歴代天皇の菩提を祭る京都の泉桶寺(せんにゅうじ)には、今でも天武天皇~称徳天皇だけは祀られていないという話もあります。

このように34代舒明天皇~40代天武天皇の歴史については、上記妄想、並びに乙巳の変を筆頭とする中大兄皇子および中臣鎌足を英雄視した歴史とは異なる裏の歴史があり、特に平城京、平安京を実質支配した藤原氏には書いてほしくない歴史だったのではないのでしょうか。