これはジャックアンドベティではなく、新年早々、川崎の溝の口で鑑賞。

この日は白鳥監督と杉本先生の講演があったので、会場は満員御礼かつ、ものすごい熱気だった。

白鳥監督のスピーチやこの映画の内容は、ほとんどの日本人にとっては未だに理解し難い内容だろう。

この「コロナ禍」と呼ばれた期間、われわれはメディアのウソに騙されて続けてきたが、信じがたいようなオカルト世界に支配されている、とようやく気づいた。

長い年月をかけて「彼ら」はわれわれを深い洗脳状態に置いていた、らしい。

近ごろになってようやくワクの危険が表沙汰になったが、これほどの被害が出て世界中で人が大量死しているのに、未だに現実を直視しようとはせず「見ざる言わざる聞かざる」で乗り切ろうとするのは、どうして?

おかしいと感じた自身の感覚をないがしろにせず、それを突き詰めて調べてみるのもいいのでは無いだろうか。

情報統制はどんどん厳しくなってきており、我々はますます真実に触れる機会からは遠ざかってゆく。

与えられる情報ではなく、取りに行く必要がある。価値ある情報はタダじゃない。

私自身も、有益な情報へ対価を払っている。

未来の子孫たちに、われわれがご先祖たちから引き継いだこの日本を遺すためには。

ぼやぼやしてはいられないのだ。

二本め。

市子。

市子役の、杉咲花ちゃんの演技のうまさが格別。

彼女の人生に寄り添う相手役の若葉竜也君もとても良かった。

母親役の中村ゆりさんも。

なんでもない表情が、とてもいい。

市子の人生は、特別なようでいて、実は特別でもなんでもないのかもしれない。

負の連鎖から逃れたくても、その方法に辿り着けず、またループに堕ちる人生。

市子は、望んで市子だったわけではなかったが、懸命に生きぬいてゆく。そんな市子がなんとも健気で、彼女の細い肩をぎゅっと抱き締めたくなる。

そんな市子を周囲はただ愛した。この世になんの痕跡も遺すことのできない、川辺市子というひとりの女を。

DNA鑑定等を駆使して、市子のように苦しむ日本人の子どもたちの人生を取り戻すすべを、どうか与えて欲しい。

三本め。

ポトフ。

観ている最中、眠くて眠くて仕方がなかった。

マイナスイオンが降り注いでいたのか、主演のジュリエット・ビノシュの魔法なのかは知らないが、旨そうな料理とすこぶる心地よい空気がスクリーンから常時降り注いでわたしの全身を包み、この煌めきに抱かれながら眠りたかった。

最初、ビノシュはただの奥さんで、旦那の友人たちを美食でもてなしているのだと思ったが、ビノシュが類稀なる才能を持った料理人で、彼女のパートナーである男性が希代の美食家なのだった。

観ているだけで心地いい映画。

観る美食!

四本め。

ファイアバード。

旧ソ連の軍人(将校ロマンと、二等兵セルゲイ)の二人の男性が惹かれあい、愛し合ったという実話に基づいた映画。

この映画の舞台エストニアでは、この映画の影響で同性婚のための法体制が整えられるようになったという。国の政策まで変えてしまったほどの映画らしい。

正直なところ、旧ソ連が舞台で無かったら観なかったと思うが、わたしはソ連オタクなのだ。

いまのロシアにはさほど興味は無いが、旧ソ連は大好き。

当時は鉄のカーテンに阻まれ、彼の国のことはほとんど何もわからなかった。

神秘的だからこそ、惹かれずにいられなかったのだろう。

映画の感想については、苦言を呈すると、ソ連をよく知る人がこの映画を観たら、おかしくて噴いてしまうに違いない。

と言うのも…

当時のソ連では、あ、り、え、な、い!!

シチュエーションばかりなのである。

旧ソ連では男性同士の恋愛があり得ない、と言っているのではない。

当時のソ連人は常にKGBに監視されていた上、国民同士が互いに監視&密告しあっていたからあんな自由を謳歌する余裕は無かったはずだし、ロマンもセルゲイも禁断の恋人たちにしてはあまりにも盲目で迂闊すぎる。

また、乱痴気騒ぎのパーティなど特権階級(党幹部)の子どもたちに許されるくらいで、一般市民には無縁だったろう。

一番違和感があったのが、ロマンとルイーザの間に生まれた男子の名前が「セリョージャ」だったこと。

セリョージャというのは、ロシア名でセルゲイの愛称なのだ。ロシア語話者なら一目瞭然である。

つまり、将校ロマンは自分の息子に、愛する二等兵セルゲイの名前を付けたということだが、その点には映画では一言も触れていない。

また、何故息子にセルゲイの名を付けたかを考えれば、ルイーザも夫ロマンの胸のうちに気づくチャンスはあったやもしれず。

そこを丁寧に描いていたら、もっと深く、この映画を味わえたのではと残念。

五本め。

WILL。

主演は、東出昌大。この人、昔から大好き。

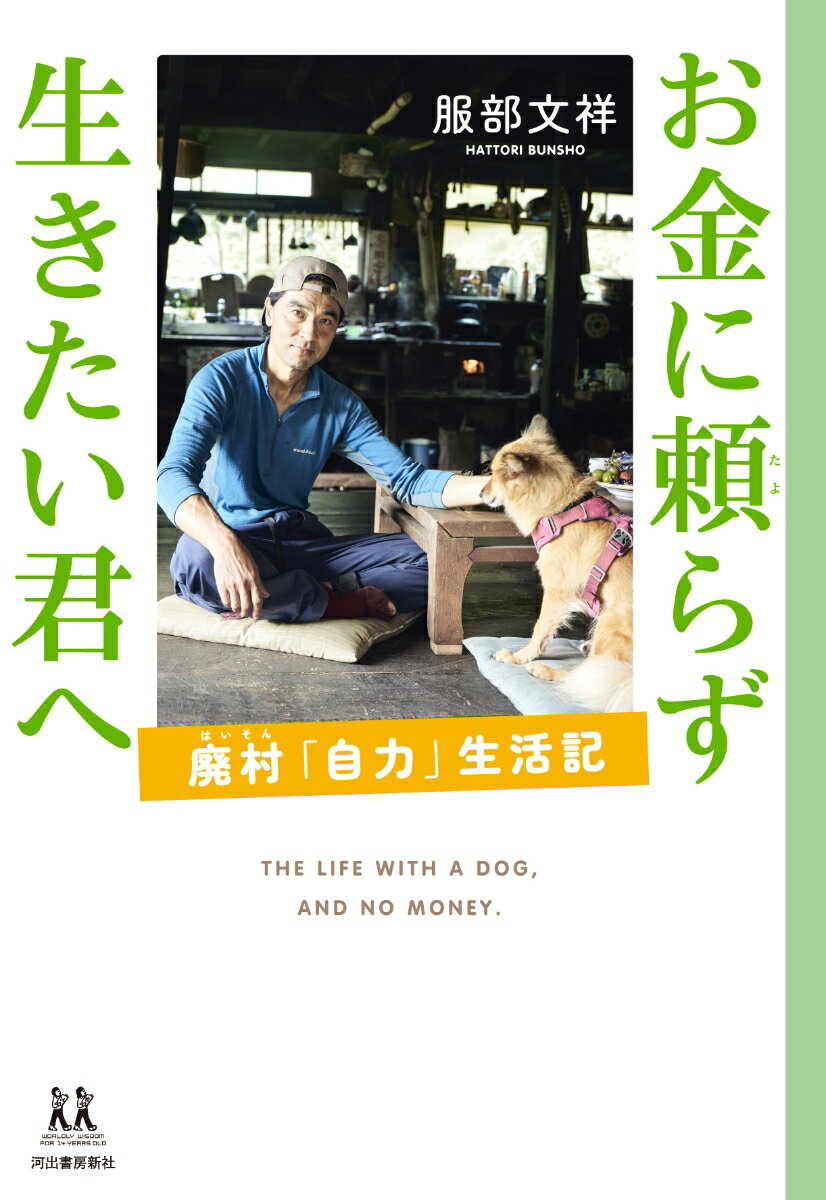

この映画には、サバイバル登山家である、服部文祥さんが出演している。

文祥さんは、東出君の狩猟やサバイバル生活の師匠なのだそうだ。

(映画の中でも、東出君は文祥さんのことを「師匠」と呼んでいた)

文祥さんといえば、偶然にもこの映画を観る前に、彼のこの著書を読んだばかりだった。

東出君は近ごろ人里離れた山の中で狩猟をして暮らし、3人の若い女優さんたちと共同生活をしているなどと話題になったが…

そのニュース聞いて「さもありなん」と思った。

そのくらい魅力的なオスだからだ。

実際は女優さんたちと共同生活なんてしてなくて、女優さんたちも近隣に個々に住んでいるそうだが、世間からの評判が地に堕ちても、どうしても目が離せないのが東出昌大という人の、人たらしたるゆえんかも。

あの杏ちゃんですら彼に堕ちたのだし、若くて魅力的な唐田えりかちゃんも、彼にゾッコンだったのはよく理解できる。

日本中からバッシングを浴びた東出君に対し、服部文祥さんは言った。

「だって、彼の家はサザエさん一家みたいなもんでしょう?日本中、みんなが知ってる。それなのに(不倫したら)そりゃあ、ああなるでしょう」

非常にわかりやすい喩えだと感心。

まさに、そういうことだったんだね、東出君。

彼がまだ杏ちゃんや子どもたちとの所帯を持っている頃、週刊誌のネットニュースでよく写真を見かけた。

杏ちゃんと一緒にベビーカーを押したり、犬の散歩をしたりして、目まぐるしい毎日だったろう。

スクリーンに映るいまの姿は、広大な大地を前にひたすら獣たちを追いかけているが、彼は銃以外に何も所持していない。

それまで抱えていた荷物(大切な家族たち)を自ら下ろした彼は、ひたすらに獲物を求め野山を彷徨う。

いつか、子どもたちや杏ちゃんと一緒に、野山を駆け回れる日が来るといいね。

六本め。

チェッカーズ 1987 GO TOUR at 中野サンプラザ on Sept. 4th

わが青春時代と言えば、チェッカーズ!

37年前のLIVE映像が、3/1〜 二週間限定でシネコンで蘇ると知り、公開に駆けつけた。

今回、映像とともに昔のナンバーを聴いて、あの頃の感情が思い起こされたのだけれど、、、

チェッカーズってこんなに恰好良かったんだ…と再発見。

メンバーたちが心底楽しそうに音楽をやる姿に魅了されてしまう。

20年前にドラムのクロベエが亡くなって、チェッカーズの再結成は無い、とフミヤは言ったが。

これほどの実力派バンドが日本にもあったんだよね。

好きな曲は山ほどあるんだけど、若き日のワチャワチャした可愛い7人の姿を観たら、何度もリピってしまった曲はこれ。

やっぱり懐かしいクロベエのソロ。

この曲めちゃ好きだったわー。ロカビリーナイトのB面だったね。

デビュー当時の古い曲ばかりだし、衣装からして40年近く前の動画だと思うけど、映像が綺麗でびっくり。

星屑のステージの頃の衣装な気がするが、気のせいかな。

尚ちゃん推しだったから外せない。

感受性豊かだった少女時代にずーっとこの曲聴いてたから、戦争って馬鹿げているなと考えさせられてた。名曲。