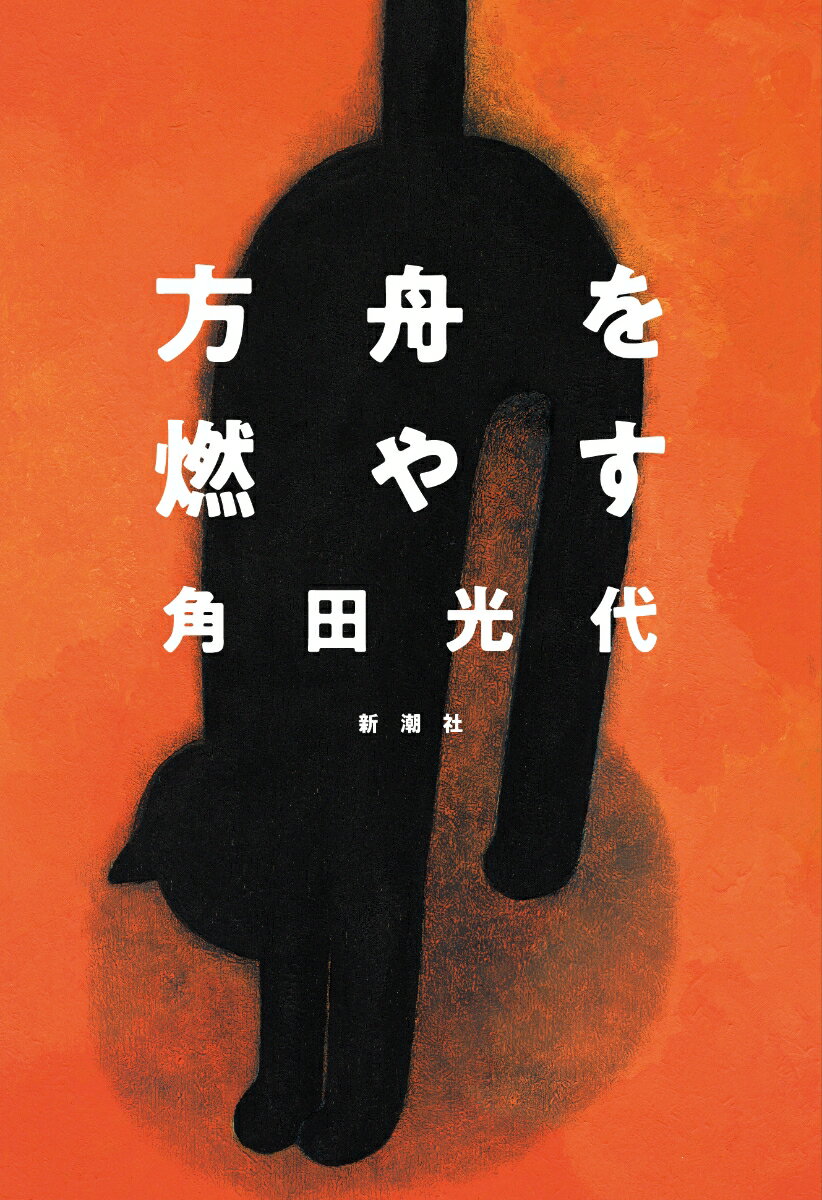

角田光代さんの新しい小説

『方舟を燃やす』を読みました!

(著書紹介文より)

口さけ女はいなかった。恐怖の大王は来なかった。噂はぜんぶデマだった。一方で大災害が町を破壊し、疫病が流行し、今も戦争が起き続けている。何でもいいから何かを信じないと、今日をやり過ごすことが出来ないよ――。飛馬と不三子、縁もゆかりもなかった二人の昭和平成コロナ禍を描き、「信じる」ことの意味を問いかける傑作長篇

いや~、とても解釈が難しい本でした。理解できたような、できていないような…。

本書のテーマは、『信じるとは』ということだと思います。

主人公2人の物語が、昭和~令和の現代にいたるまでの時系列に沿って進むのですが、

その過程で、ノストラダムスの大予言、コックリさん、マクロビオティック、ワクチンなど

様々な情報に振り回されながら、各々がそれぞれのものを信じて生きている。

自分が信じるものは必ずしも他人に理解されるわけではなく、時には否定され、失笑される。

とりわけ、コロナ渦の様子の描写が秀逸で、そうだったそうだったと思いながら読みました。

「何かを信じないと、何が起きるかまったくわからない今日をやり過ごすことなどできない」

「何がただしくて何がまちがっているか、ぜったいにわからない今を、起きているできごとの意味が分からない今日を、恐怖でおかしくならずにただ生きるために、信じたい現実を信じる。信じたい真実を作ることさえする」

「しかたがなかったじゃない。何がただしいかなんて、みんな知らなかったんだから」

思い返せば、コロナ渦って、すごく個人の価値観の対立が浮き彫りになったな~と思います。

「ワクチンを打つか、打たざるか」「どこまで自粛するか」。

実際我が家でも、親戚の集まりを開催するかどうかで義実家ともめたこともあります。

後で振り返れば、あんなに必死で自粛していたのは何だったんだろうと少し馬鹿らしく思うところもある。

けど、まさに「しかたがなかった。何がただしいか知らなかったんだから」だし、

自分が今、無事に生きているからこそそう思えるだけなんですよね。

ワクチンの話だって、当時は「打たない」という意見はすごく言いづらかったんじゃないかな。

社会の流れが完全に推奨寄りだったから。

「熟慮したうえで、今回は打たない、とかもう少し様子を見て判断する」というごく普通の判断であったとしても、

当時はイコール半ワクチン主義みたいに極端な方向で捉えられる流れがあったように思う。

翻って、今は、どちらかというと「え、まだ打っているの?」という意見が主流と思われるし、

一度も打たなかった人が、「ほーら、やっぱり打たなくてよかった」と勝ち誇って言っていたりもする。

すべては過ぎたから言えること。

その時々で人々は自分の信念に基づき行動する。

その時々で、自分や家族のためによりよい選択をしようと必死になっている。

それを他人が批判したり、あざ笑う権利などないのでしょう。

そんなことを考えさせられた本でした。

最後に、おまけ。

ノストラダムスの大予言について出てきて、「懐かしー!」と思いました。

「1999年の7の月に恐怖の大王が降臨し…」ってやつですね。

私は当時9歳ですが、すごくよく覚えています。

幼少期から「奇跡体験アンビリバボー」が大好きでよく見ていたし、

母の影響でミステリーサークル、UFOといったオカルト話が大好きでした笑

もちろん恐怖の大王のことも信じていて、

「地球が滅びる前に最後に何を食べたい?」みたいな話を、

祖母や友人とよくしていたな~と思い出しました。