8月2日(水)~7日(月) 青森ねぶた祭開催!

運行とスケジュール

- 運行スケジュールとコース

- ねぶた運行日一覧

- 各団体日毎運行順序

- 運行マップダウンロード (PDF:1,806KB)

- ねぶた海上運行・花火大会

- 青森ねぶた祭 前夜祭

- Aomori Nebuta Festival Guide Map (PDF:1,043KB)

出陣ねぶた紹介

観覧席購入案内

交通案内・駐車場

ねぶたラッセランド(制作小屋)

運行スケジュールとコース

スケジュール

8月1日

18:00~21:00(予定)(会場:青い海公園特設ステージ)

前夜祭

8月2日・3日

19:00~(先頭ねぶた協働社交差点から出発)

子どもねぶた(約10台予定)・大型ねぶた(約15台予定)の運行

8月4日~6日

18:50~(先頭ねぶた新町柳町交差点から出発)

大型ねぶたの運行(約20台運行予定)

8月2日~5日まで審査した結果を集計し、8月6日にねぶた大賞他、各賞を発表。

★6日は受賞したねぶたをご覧になれます。

8月7日

13:00~(先頭ねぶた新町柳町交差点から出発)

大型ねぶたの運行(約20台運行予定)

19:15~21:00頃 (会場:青森港)

第69回青森花火大会・ねぶた海上運行

受賞したねぶたが青森港を運行し、花火とともにねぶた祭のフィナーレを飾ります。

※ねぶた海上運行は4台の予定。

海上を行き交う幻想的なねぶたと、みちのくの短い夏の夜空を焦がす大輪の花火をぜひご観覧ください。

青森ねぶた祭HPよち引用

青森ねぶた祭HPよち引用

運行コース

運行方法

ねぶたが出発地点より1台ずつ運行する順次スタート方式(左回り)です。

出発地点から離れた場所で観覧する場合は、先頭ねぶたが通過するまで1時間程度かかります。

ねぶたが一周し運行終了地点に到着するのは先頭が20:10頃(7日は14:20頃)の予定です。

8月7日は各賞のねぶたが先頭となり、順次運行します。

※運行の状況によって、ねぶたが交通規制の時間内に運行コースを一周できず、ねぶた全台を見ることができない可能性もありますので、予めご了承ください。

観覧席について

10名様以上の団体観覧席と9名様以下の個人観覧席があります。

詳しくは 団体観覧席・個人観覧席購入案内をご覧ください。

青森ねぶた祭2023テレビ放送

生中継!青森ねぶた祭 ほとばしれ!北国の魂

BS11 8月4日(金)20:00~20:58

勇壮華麗なねぶた・乱舞するハネト・夜空に轟くねぶた囃子が三位一体となり、北国青森の短い夏を彩る「日本の火祭り・青森ねぶた祭」。会場の熱気と大型ねぶた全23台を現地からの生中継でたっぷりとご紹介します。また、歴史上初の女性ねぶた師 北村麻子さんに、4年振りに制限のない形で開催されたねぶた祭への想いを聞きます。

生中継!青森ねぶた祭で飲ろうぜ

BS-TBS 8/5(土)19:00~20:54

日本を代表する火祭り“青森ねぶた祭”が「町中華で飲ろうぜ」とコラボ!ねぶた祭を、臨場感たっぷりにお届け。感動と熱狂の模様を余すことなく生中継!

夏の夜に響くねぶた囃子に、「ラッセラー」のかけ声。ことしの青森ねぶた祭は、4年ぶりにハネトが完全復活。コロナ禍以来の参加制限のない本来のねぶたの姿が帰ってくる。去年より6台多い、23台の大型ねぶたが出陣、市民の“じゃわめぎ”は最高潮に。すべてのねぶたがそろい踏みする6(日)に、市役所前の特設スタジオから生中継!第7代ねぶた名人・竹浪比呂央さん、和海さんと一緒にその魅力を余すところなく伝えます。

青森ねぶたを迫力の画面で 仙台「クロスBプラス」で生中継

仙台で青森ねぶた祭のライブ中継を楽しもう-。仙台市青葉区の複合施設「クロスBプラス」で8月4~6日、青森市の「青森ねぶた祭」を高さ3メートル、幅23メートルの大画面で生中継する。現地の熱気を迫力ある映像で伝える。

青森ねぶた祭023ネットライブ中継

ねぶたの運行を生中継します。

※中継は8月2日からとなります。

中継日時

- 8月2~3日 19:00頃~21:00頃

- 8月4~6日 18:50頃~21:00頃

※アクセスが集中した際、ご視聴いただけない場合があります。予めご了承ください。

ライブ中継は、青森ケーブルテレビ様のご協力によりローカル番組をそのまま配信させて頂いております。CM中は30秒~1分程度、ライブ中継が停止いたしますので、予めご了承ください。

※回線状況、混雑状況によりご覧いただけない場合があります。

※撮影地点をすべてのねぶたが通り過ぎた時点で放送は終了します。早めに放送が終了する場合もございますので、予めご了承ください。

| 青森ねぶた祭ライブカメラ(青森市) | |||

|

|||

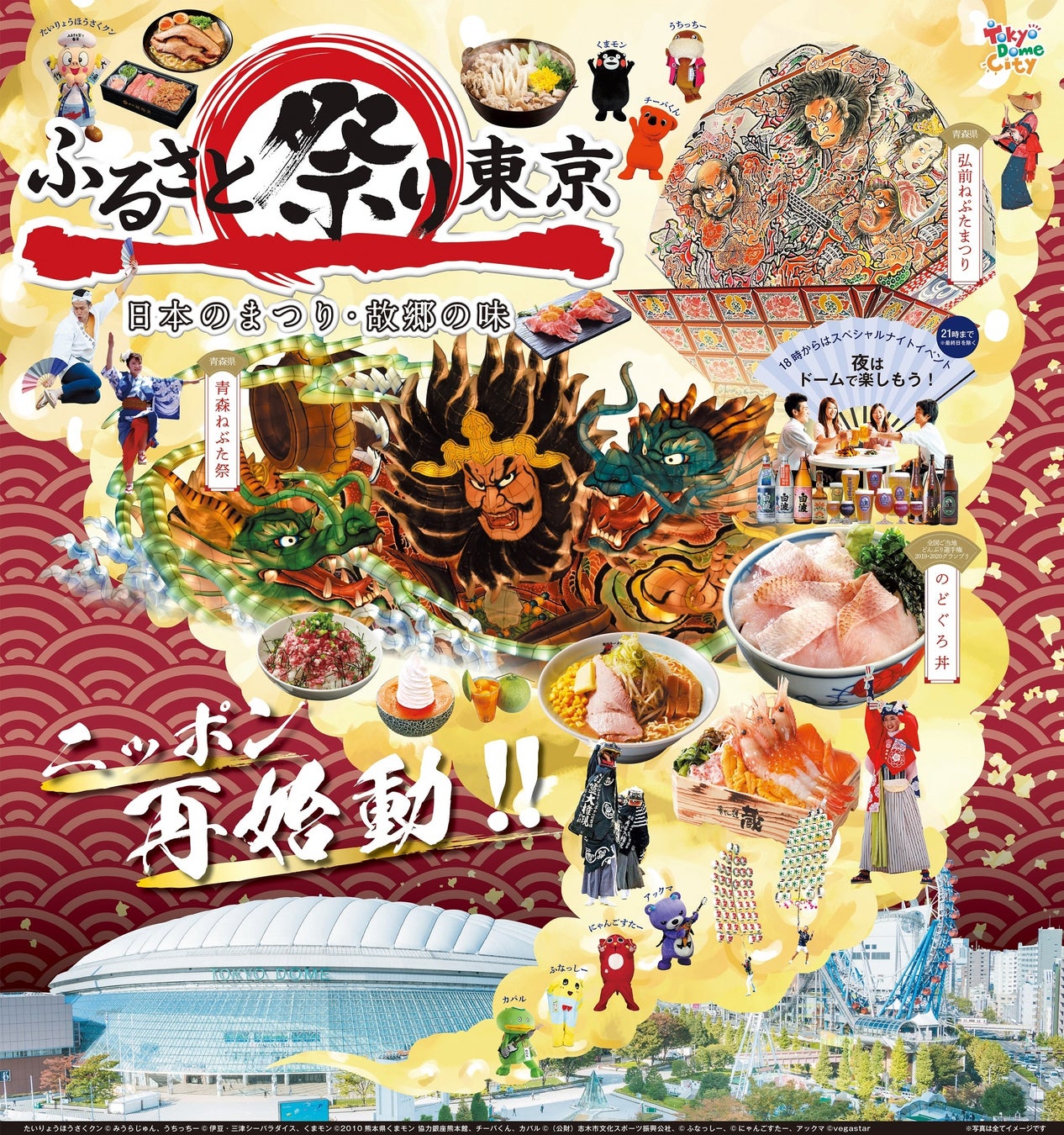

ふるさと祭り東京2023-日本のまつり・故郷の味-

ふるさと祭り東京実行委員会は、『ふるさと祭り東京2023-日本のまつり・故郷の味-』を、東京ドームにて2023年1月13日(金)~22日(日)の10日間開催しました。これまで延べ440万人以上を動員した『ふるさと祭り東京』。3年ぶり13回目の開催となる今回は、「ニッポン再始動!!」をテーマに、伝統のお祭りとご当地の味を皆様にお届けします。

日本各地の伝統芸能やご当地PR、ミュージックステージなど、多彩なステージを開催します。

ふるさと祭り東京2023 レポート 2023年1月19日東京ドーム

会場は法華堂から沖縄まで様々なご当地グルメ、肉料理や海鮮、ラーメン、スイーツまでありとあらゆるジャンルがそろっています。中でも全国ご当地どんぶり選手権は全国各地のどんぶりを、700円均一で食べ比べ!あなたの1票で「No.1ご当地どんぶり」が決まる!という名物企画で、普段なかなか味わうことのできないどんぶりを700円で頂けるということで、お昼時や夕食時には長蛇の列ができていました。2023年にイベントでは19日にどんぶり手権に参加してのどぐろ丼とあか牛のステーキとハンバーグをいただきました。

そして今年は熊本県のあか牛のハンバーグとステーキ丼をいただきました。ハンバーグだけでも十分ボリュームがあり、肉汁がしみだして絶品でした。ステーキのほうはローストビーフのような焼き具合で,あか牛の味をそのまま生かしたこれまた絶品の味わいでした、そして今年なんといっても食べたかったのはのどぐろ丼でした。朝10時に入場するとすでに長い列ができていました。そしてのどぐろ丼をゲット、特製のたれをかけていただくと、しこしことした食感で、新鮮なのどぐろは何とも言いようがないおいしさで、すぐに完食しまいしました。700円で高級魚ののどぐろ丼が食べられ、2年連続グランプリを受賞したとあって、殿堂入りも納得のどんぶりだったと思います。私はその他にも近江牛のメンチとコロッケも食べておなかいっぱいでした。

19日は青森ねぶた祭を観ることができました。毎年8月2日から7日に約280万人以上の観光客が訪れる日本屈指の祭典『青森ねぶた祭』。活気ある「囃子」にあわせ跳人(はねと)が「ラッセラー、ラッセラー!」の掛け声と共に演舞する中、闇の中に極彩色の光を放つ勇壮華麗な「ねぶた」を豪快に曳き回す姿は必見です。青森にはねぶたがあり、弘前にはねぷたがあり、表記が若干異なります。ふるさと祭り東京後半は青森ねぶたが登場しました。お囃子によって盛り立てられた跳人たち、華やかな光を放つなねぶたが練り歩く姿は勇壮そのもの、青森の人たちの心意気、魂のこもった演舞はは、私だけでなく日本人の心を揺さぶるお祭りと言えましょう。

青森ねぶた祭は、七夕祭りの灯籠流しの変形であろうといわれていますが、その起源は定かではありません。奈良時代(710年~794年)に中国から渡来した「七夕祭」と、古来から津軽にあった習俗と精霊送り、人形、虫送り等の行事が一体化して、紙と竹、ローソクが普及されると灯籠となり、それが変化して人形、扇ねぶたになったと考えられています。昭和40年代になると、様々なジャンルが増え、昭和50年代末頃には郷土(青森)のジャンルが確立されました。現在では、これまでと同じ題材でも、構図に多くの工夫を凝らし、その結果毎年より高い水準となっている。音楽だけでも血が躍るような笛や鈴,太鼓の音、それに勇壮な出し物、躍動感のある踊りが一体となって、なんとも華やかなステージでした。ステージが終わるとお客さんと一体となって皆が飛び跳ね、楽しいひと時を過ごしていたのが印象的でした。

ねぶたの変遷

青森ねぶた祭は、日本各地の祭りの中でも屈指の大きな祭典に発展しました。享保年間(1716年~1736年)の頃に、油川町付近で弘前のねぷた祭を真似て灯籠を持ち歩き踊った記録があります。その頃のねぶたは「奥民図彙(右図参照)」に見られるように、京都の祇園祭の山車に似ていたと思われます。現在のような歌舞伎などを題材にした灯籠(ねぶた)が登場したのは、平民芸術が爛熟期を迎えた文化年間でしょう。その様子を江戸の風流人滑稽舎語仏(こっけいしゃごぶつ)が「奥ノしをり」に書いているといわれており、郷土史家の松野武雄さんが、昭和41年8月の東奥日報に書いています。 《天保十三年(一八四三)秋田の能代で七夕祭りを見た。それは〝ねむたながし〟と称して人形を出している。高さ3丈ぐらい(約十m)大きさ三間(約6m)四方の神功皇后三韓統一や加藤清正朝鮮遠征の人形で、ロウソクをともして、地車でひいている。人びとはカネ、太鼓、ホラガイではやしたて踊り騒いでいた。

青森ねぶた祭の特色の一つに、はねとの大乱舞があります。昔はおどりこ(踊子)といいました。いつの頃から〝はねと〟と呼ぶようになったかは定かではありません。しかし青森ねぶたに踊りがついていたことは、安永年間「一七七二~一七八一」の記録に残されています。当時すでに車で引くものもありましたが、大半は担ぎねぶただったようです。一人がねぶたを担ぎ上げ、四方から支えています。明治時代に入って青森ねぶたは一層大型化しました。明治三年の浜町のねぶたは、高さ十一間のもので百人で担いだといわれています。

しかし明治新政府から任命された青森県令(今の知事)菱田重喜は、地方の旧習を悪習ときめつけ、ねぶたを始め盆踊りなどまかりならんと、明治六年、禁止令を出しました。 大正の末期から昭和の初めにかけて凶作、金融恐慌、労働運動の目ざめ、そして生活の洋風化が著しい時代でした。不安を茶化したり、社会を批判する姿勢が、ばけと(化け人)の数を多くしたのかもしれません。祭りは、青森市が戦災を受けた昭和二十年には中止されましたが、翌二十一年には油川や旭町で出されました。青森ねぶたが、現在のように大型化したのは戦後です。その歩みは、観光化という大きな流れに乗り、どんどん巨大化してきました。(青森ねぶた祭HPを参照、一部引用)

上記2枚の画像はオマツリジャパンさんの記事より引用

今回は、2022年の夏に実際に青森でも運行した、ねぶた師・北村春一さん作のねぶたをトラック何台もに分けて運んできたそうです。先頭は「ミスター跳人」たち。跳躍がひときわ高くて跳ね方もカッコいいです。ねぶたは高さ5m、幅9m、重さは4tもあり、これを1台あたり20人くらいの「曳き手」たちがねぶたの下に入り人力で動かしています。ねぶたの周りには「扇子持ち」がいて、扇子とホイッスルで曳き手たちに合図を送りねぶたを誘導していきます。このようにねぶた祭りを行うには多くの人の力が必要です。皆さん本当にありがとうございました。

秋田竿燈まつり

秋田竿燈まつりは軽快なお囃子に合わせ、重さ50㎏の竿燈を、額、肩、腰と自在に操るダイナミックかつスリリングな技の数々です。260年もの伝統を誇る極上のエンターテインメント!竿燈まつりは、真夏の病魔や邪気を払う、ねぶり流し行事として宝暦年間にはその原型となるものが出来ていたという。現在残っているもっとも古い文献は、寛政元年(1789)津村淙庵の紀行文「雪の降る道」で、陰暦の7月6日に行われたねぶりながしが紹介されている。このときにはすでに秋田独自の風俗として伝えられており、長い竿を十文字に構え、それに灯火を数多く付けて、太鼓を打ちながら町を練り歩き、その灯火は二丁、三丁にも及ぶ、といった竿燈の原型が記されている。宝暦年間の蝋燭の普及、お盆に門前に掲げた高灯籠などが組み合わされて独自の行事に発展したものと言われている。ねぶり流しは、五穀豊穣や技芸上達を願って翌7月7日に行われる七夕とともに、陰暦7月15日のお盆を迎えるための一連の行事でもあり、厄よけ、みそぎ、五穀豊穣などを願う現在の竿燈の形が除々にできあがっていった。丈の長さがだんだんと増えていき、最後には天井にも届くような長さになり、竹のしなりを操り様々な技を繰り出す壮大なエンタテイメントとなりました。

秋田竿燈の囃子は町中を練り歩く時に奏でる「流し囃子」と演技中の「本囃子」の2種類。五臓六腑に響く勇壮な太鼓と空に抜けるのびやかな笛の音。竿燈囃子がまつりの訪れを告げる。巨大で重い竿燈を差し手たちはすべて片手で掲げるわけですが、その技には5種類あります。

(画像はオマツリジャパンレポートより引用)

流し 「流し」は、竹を継ぎやすいように支える技です。利き手で竿燈を支え、一旦手のひらで 静止。その後、指の間から15cmから20cmずらして持ちこたえます。

平手 竿燈を高々とかざし上げる「平手」。竿燈の基本技でもあります。片手で竿燈をかざし、もう片方の腕を広げることでバランスをとります。

額 竿燈を額で支える「額」では、利き腕の手のひらで竿燈を受け、指の間から少しずつずらしながら額に乗せます。両腕を大きく広げることでバランスをとります。

肩 竿燈を肩で支える技の「肩」。5種類の技の中では最も覚えやすい技とされています。利き腕を曲げないでゆっくりと肩に降ろし、首の付け根あたりで止めます。この時、軸足と肩を一直線にするのがポイントだそうです。

腰 5種類の技の中で最も難易度が高いとされる「腰」。利き腕の手のひらに竿燈を受け、 指の間からずらして腰に乗せます。上体を横に傾け、両足を開いてバランスをとります。演技のクライマックスに披露される技なので、見事成功すると会場は大盛り上がりです。実際は提灯の明かりはロウソクですが、今回はLEDとのことで重いとのこと。本番では風などの影響もあり操作が難しそうですが、皆さんの巧みな技に感動の一言でした。

郡上おどり

(以下文章は下記郡上おどりHPより引用)

夜風が君の髪をなで、月がぽっかり浮かぶころ、

「郡上のナァ〜」の唄声と、 三味(しゃみ)に太鼓に笛の音(ね)が、

川の瀬音に重なって、郡上おどりの夜がひらく。

ゆれる提灯、ゆかたの影、 響く手拍子、げたの音。

忘れかけてた日本の夏。 心おどる夢一夜。

郡上おどりHPより引用

2022年郡上おどりはユネスコ無形文化遺産に登録されました。郡上の八幡出てゆく時は、雨も降らぬに袖しぼる」 の歌詞で知られる郡上おどりは400年にわたって城下町郡上八幡で歌い踊り続けられてきたもので、江戸時代に城主が士農工商の融和を図るために、藩内の村々で踊られていた盆踊りを城下に集め、「盆の4日間は身分の隔てなく無礼講で踊るがよい。」と奨励したため年ごとに盛んになったものです。そんな歴史背景から郡上おどりは誰もが、つまり観光客も地元の人もひとつ輪になって踊るという楽しさがあるのです。ここに郡上おどりは「見るおどり」ではなく「踊るおどり」といわれる理由があ ります。お囃子と下駄の音、それに川のせせらぎが重なって山あいにこだまする夏の夜の風情。 圧巻は徹夜で踊る盂蘭盆会の夜明け近く、東の空が白々と明けゆく頃。 その時は歌い手と踊り手の息がピッタリと合って夏の夜の短かさを惜しむように踊りがつづきます。

郡上おどりHPより引用

郡上おどりの種類は全部で10種類。 種類が多いのも郡上おどりの特徴です。これは江戸時代に城下での盆おどりを奨励するため郡上の藩内のあちこちの村に伝わっていたおどりを集めたためといわれます。最初にはじまるのが「郡上の八幡出てゆく時は、雨も降らぬに袖しぼる…」の歌詞でよく知られている「かわさき」。次に出てくるお刺し身にあたるのが活きのいい「春駒」。日本の民謡には珍しいアップテンポの踊りです。 焼き物の鮎の塩焼で骨抜きにてこずるように「三百」はちょっと間違えやすい踊り。次の落ち着いた調子の「やっちく」は煮物にあたります。「げんげんばらばら」と変わった名前で動きの早いこの踊りはいわば揚げ物。おすすめの強肴にあたるのが特徴ある「さわぎ」か「猫の子」。 たらふく食べて、呑みすぎて最後の水物はサラリと後味のよい「まつさか」といえるかもしれません…。こういった踊りの配列は先人のアイデアとはいえスポーツ科学の上でも、とても合理的な順序になっていることが学説でも証明されています。郡上おどりが徹夜ででも延々と踊り続けられる理由はここにあるのです。

祖霊たちを送る盆の八月十六日。出羽の山並みに日が沈むころ、 羽後町西馬音内に寄せ太鼓の囃子が鳴り響きます。 やがて、着飾った子供たちが、篝火のたかれた本町通りで音頭の踊りを披露し、三日間にわたる盆踊りが幕を開けます。およそ七百年前に始まったとされる西馬音内盆踊り。昭和十年(1935)の東京での始めての公演をきっかけにして形式が整えられ、五十六年には高い芸術性を有する文化として国の重要無形民俗文化財に指定されました。 伝統の技はしっかりと受け継がれ、磨き上げられ、新たな歴史を刻んでいます。

(

西馬音内盆踊りの文化・歴史

西馬音内盆踊りの起源・沿革については記録されたものが全くないため、すべて言い伝えによるものです。最も古い起源としては、鎌倉時代の正応年間(1288~93)に源親という修行僧が蔵王権現(現在の西馬音内御嶽神社)を勧請し、ここの境内で豊年祈願として踊らせたものという説があります。 これに、関ヶ原の戦いで敗れ慶長6年(1601)に滅んだ西馬音内城主小野寺一族を偲び、土着した臣下たちが宝泉寺(西馬音内寺町)の境内で行った亡者踊りがいつの頃からか合流したと言われています。また、踊りの場所が現在の西馬音内本町通りに移ったのは天明年間(1781~1789)の頃だと伝えられています。(文章は羽後町のHPより引用)

西馬音内盆踊りの振りは、「音頭」と「がんけ」の2種類で構成されています。「音頭」は、優雅で静かな抑揚のある踊りが特徴です。江戸時代の西馬音内の町は、北前船によって京都・大阪と経済的につながっていたため、その文化的影響が及んでいると考えられています。振り付けは微妙に異なる1番と2番とがあり、交互に繰り返して踊られます。もう一方の「がんけ」に比べると覚えやすく、初心者向けであり、子供が最初に習う振りでもあります。「がんけ」は、「音頭」に比べて踊りのテンポが速いのが特徴で、少し難易度の高い踊りです。名前の由来は、月光の夜を飛ぶ雁の姿を連想した「雁形(がんけい)」、仏教の布教活動を意味する「勧化(かんげ)」、現世の悲運を悼み来世の幸運を願う「願生化生(がんしょうけしょう)」など諸説あります。こちらも振り付けは2種類あり、特に2番の輪を描くように横に1回転する動きは「輪廻転生」を意味するとも言われ、亡者踊りと称される所以でもあります。お囃子は、寄せ太鼓、音頭、とり音頭、がんけの4つの種類があります。

ご当地キャラふれあいタイム

1/19 ふるさとステージ

佐渡民謡

佐渡の民謡は、盆踊り唄、労作唄、祝儀唄、神事唄を含む季節行事唄、仏教唄などに分けられます。現在、佐渡の民謡として一般に親しまれているのは、この中の盆踊り唄にあたります。盆踊り唄の中にも13種類がありますが、最も多く歌われたのが「音頭」と「甚句」で、このほかに、おけさ節があります。その中で佐渡おけさ、相川音頭、両津甚句は、全国的にも知られる民謡となっています。

佐渡の民謡というと「佐渡おけさ」が有名だと思います。このステージでも「佐渡おけさ」を中心として盆踊り唄に合わせて踊りが披露されました。佐渡の芸能は様々、佐渡の鬼太鼓は私も知っていますし、江戸時代、佐渡金山を通して幕府直接統治となったことが文化の特徴を形成する大きな要因となりました。奉行や用人の交替に伴う往来はもとより、金銀銅などの輸送に伴う、佐渡の地役人の江戸との往還などで、文化の交流が深まりました。また、日本海航路の寄港地としての佐渡が発展しました。島から出ていかなかった芸能は、全国の芸能のほとんどの分野を網羅しているといえます。

花笠踊り

従来の踊りは、地域によって笠をかぶっての手踊りや、笠を手に持って回して踊るものなど、10種類あまりの様々な踊りがありましたが、第1回目の花笠音頭パレード(のちの『山形花まつり』)開催に向けてそれらを一本化し、誰でも手軽に踊れる現在の日本舞踊的な新振り付けの「正調花笠踊り~薫風最上川~」(通称:女踊り)が誕生しました。その後、平成10年(1998年)には男性的な踊りの「正調花笠踊り~蔵王暁光~」(通称:男踊り)を発表しました。いまでは、華麗な正調女踊り「薫風最上川」、勇壮な正調男踊り「蔵王暁光」の他、花笠踊り発祥の地・尾花沢系の「笠回し系花笠踊り」や、参加者が独自に趣向を凝らした「創作花笠踊り」など、多彩な踊りが加わりました。(花笠まつりHPより引用)

1月19日 DJ KOO×鳳蝶美成登場!

盆踊りとコラボレーション スペシャルステージ

- 日時 1月19日(木)20:00~(予定)

- 会場 お祭りひろば

-

D J K O O@DJKOO_official

D J K O O@DJKOO_official

#ふるさと祭り 2023 TRF 30th Year にこの盛り上がり ホント皆さんに感謝です!! 今年もイェイイェイウォウウォウよろしくDO DANCE!! #TRF #survivaldance #DJKOO https://t.co/AKZVJWIP1j

2023年01月20日 07:35 D J K O O@DJKOO_official

D J K O O@DJKOO_official

#ふるさと祭り 2023 盆踊りとDJ!!更に早見優ちゃんとコラボセッション!! #コブクロ小渕 さんのステージも最高で! 本当にTOKYO DOMEがひとつになりました!! やっぱお祭り&笑顔は超最高 DO DANCE!! 皆… https://t.co/PQl8tg4OH5

2023年01月19日 22:16 -

DJCOOツイッターより引用