「ほぼ日刊 鞆の浦新聞」ブログ

架橋埋立計画とその後の未来をディスカッションするブログ

ほぼ日刊 鞆の浦新聞

10月18日頃、鞆の浦・平(ひら)地区の裏山で体重160キロの猪を、平地区の住民の方々とJAの方々の協力により捕獲。近年畑を荒らしている猪被害。現在まで約40~50匹の猪を捕獲しているらしい。

秋晴れの気持ち良い日に太子殿に登られる方、くれぐれもお気を付けください。

イノシシは「青」に敏感に反応するそうです。また犬を襲う習性もあるそうです。

近くにいれば、足音ですぐにわかるそうです。

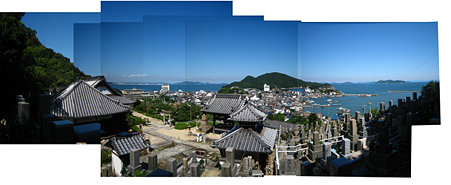

医王寺からの景観 posted by (C)鳶眼

以下WIKIPEDIAから抜粋

生息域と食性

生息域は低山帯から平地にかけての雑草が繁茂する森林~草原に生息し、水場が近い場所を好む。食性は基本的に山林に生えている植物の地下茎、果実、タケノコなどを食べる草食に非常に偏った雑食性(植物質:動物質≒9:1)である。動物質は季節の変化に応じて昆虫類、ミミズ、サワガニ、ヘビなどを食べる。食味が良く簡単に手に入れられる農作物を求めて人家近辺にも出没することがある。稀に鳥類や小型哺乳類なども採餌するが、たまたま死骸が落ちていた時か餌が他に全くない時ぐらいしか食餌しない。基本的には昼行性で日中に採餌のため徘徊するが、人間活動による二次的な習性で夜行性も示す。

寿命および生育

野生下での寿命は長くて10年であり、一年半で性成熟に達する。幼少期にはシマウリに似た縞模様の体毛が体に沿って縦に生えており、成体よりも薄く黄褐色をしている。イノシシの幼少期は天敵が多く、この縞模様は春の木漏れ日の下では保護色を成す。その姿かたちからウリ坊(ウリン坊とも言う)・うりんこ・うりっことも呼ばれ、この縞模様は授乳期を過ぎた生後約4か月程度で消える。

繁殖期は12月頃から約2か月間続く。繁殖期の雄は食欲を減退させ、発情した雌を捜して活発に徘徊する。そして発情雌に出会うと、その雌に寄り添って他の雄を近づけまいとし、最終的にはより体の大きな強い雄が雌を獲得する。雌の発情は約3日で終わり、交尾を終えた雄は次の発情雌を捜して再び移動していく。結果、強い雄は複数の雌を獲得できるため、イノシシの婚姻システムは一種の一夫多妻であるとも言える。雄は長い繁殖期間中ほとんど餌を摂らずに奔走するため、春が来る頃にはかなりやせ細る。

巣は窪地に落ち葉などを敷いて作り、出産前や冬期には枯枝などで屋根のある巣を作る。通常4月から5月頃に年1回、平均4.5頭ほどの子を出産する。秋にも出産することがあるが、これは春の繁殖に失敗した個体によるものが多い。妊娠期間は約4か月。雄は単独で行動するが雌はひと腹の子と共に暮らし、定住性が高い。子を持たない数頭の雌がグループを形成することもある。

身体能力

短い足とずん胴な体に見合わない優れた運動能力を持ち、最高で約45km/hの速さで走ることが可能である。近畿中国四国農業研究センターの実験によると、70kgの成獣が121cmの高さのバーを助走もなしに跳び越えることができた。しかし立体感のあるものは苦手で、斜めに立てられた柵は越えることができない。扁平になった鼻の力はかなり強く、雄で70kg以上、雌でも50-60kgもある石を動かすことができる。また犬かき程度ではあるが泳ぐこともできる。瀬戸内海では海を泳いで渡る猪がたびたび目撃されている。なお、積極的に前進することや向こう見ずに進むことを「猪突猛進」といい、これはイノシシが真っすぐにしか進めないところからきていると言われているが、イノシシは他の動物と同様前進している際、目の前に危険が迫った時や危険物を発見した時は急停止するなどして方向転換することができ、真っすぐにしか進めないという認識は誤りである。この認識が広がったのは、イノシシが人間に攻撃を仕掛ける際に、凄い勢いで真っ直ぐに向かってきたためであろう。

イノシシ問題

近年、人里に出没するニホンイノシシの数は増加傾向にあり、特に過疎地や高齢者集落において、農林業被害(食害、踏みつけ、掘り起こし)を及ぼすことが問題となっている。広島県や兵庫県などでは住宅地付近にまで出没し、民家の庭や路上のゴミを荒らす生活環境被害や、噛み付いたりして人間に危害を加える人的被害も頻出。行政も対策に頭を悩ませている。被害対策としては爆竹音を鳴らしたり、石油臭を利用するなどの方法があるものの、イノシシは高度な学習能力を持つためいずれも継続的な効果は期待できない。完全に防ぐには電気柵や強固な鉄柵を張るしかないが、経費の問題もありあまり現実的ではない。広島県の呉市や竹原市などは防護柵の設置に補助金を支給し、神戸市は全国で初めてイノシシへの給餌などを禁止したイノシシ条例を制定した。

このニホンイノシシの個体数の増加傾向の原因として、畜産用に飼われていたイノシシとブタとの間の一代雑種であるイノブタが飼育中に逃亡し、野生のイノシシと交配し、ブタの多産性質を広めているという説がある。また過去にイノシシが絶滅した千葉県では狩猟目的でイノブタ及びイノシシを放した証言があり、近年出没する個体はその子孫ではないかとする見解もある(千葉県イノシシ・キョン管理対策基本方針)。一方、中山間地の過疎化による休耕地の広がりがイノシシに格好の餌場を提供し、そのために人里近くまでイノシシが出没するようになったことが原因であり、イノシシの個体数そのものは、従前とあまり変わらないのではないかとの考えもある。

この他、ライフルなどを利用した捕獲は人家近くでの発砲が出来ないため、捕獲範囲が限られている。またハンターの中には、市などから駆除を依頼されたにもかかわらず、大物しか狙わないふとどき者も存在するため、本格的な駆除には至っていない。 また、一般市民が罠などを利用し捕獲する場合は、自治体への届け出が必要となり、手続きに手間取ることも多い。さらに、罠を設置して、生け捕りにしても、ハンターなどにより解き放たれてしまい、ハンターと住民の間でトラブルになることもある。