娘校で駿台から講師の方を招いての進路講演会が開催され、参加してきました。

高3は朝から夕方まで、進研共テ模試の受験でした。

以下、特に印象に残った話2つ。

苦手科目を作らない

![]() 得意科目がある子より、苦手科目が無い子の方が合格率が高い

得意科目がある子より、苦手科目が無い子の方が合格率が高い![]()

これは2次試験科目の話ですが、苦手科目が1科目でもあると、合格率が下がる傾向にあるそうです。

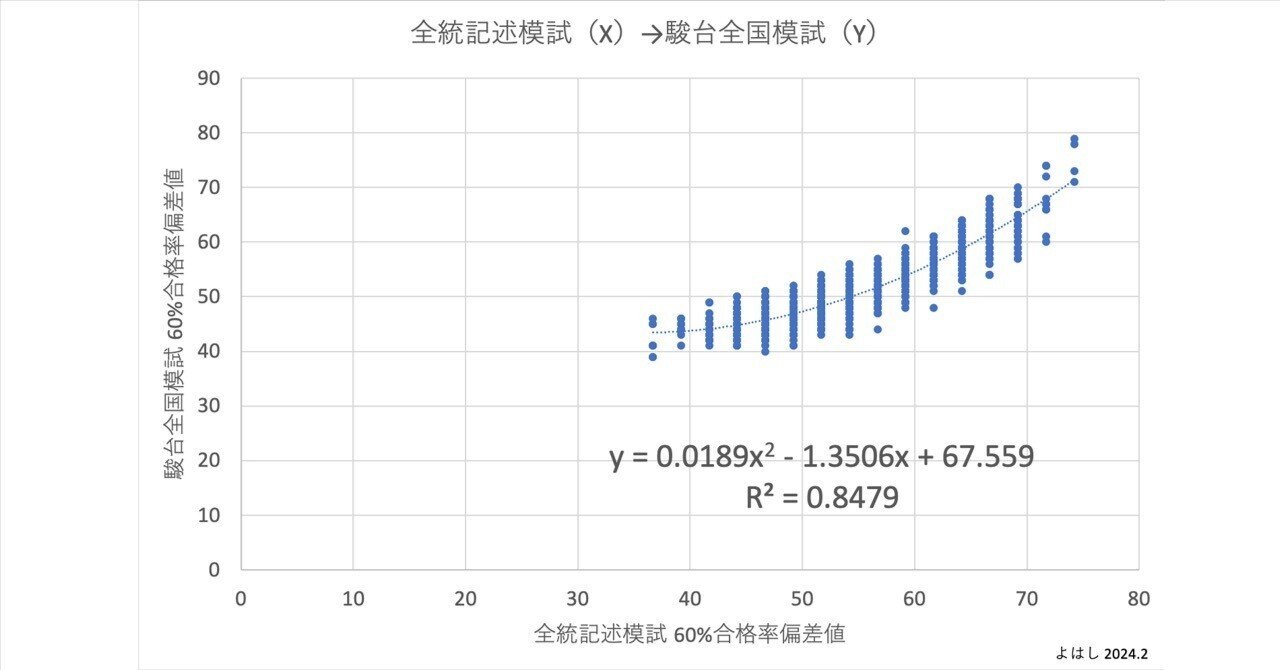

ちなみにこれは厳しいと評判の駿台全国模試での統計なので、偏差値47というのが全統模試だとどのくらいになるのかしらと思ってちょっと検索してみたのですが、こちらによれば![]()

この偏差値帯だとあまり変わらないのかな…

模試の総合偏差値を見ていると、確かに何か1つが極端に悪いとガクッと下がります。

逆に突出する科目がない時でも、苦手科目がそこそこ良かった時はグンと上がります。

計算上は総合点で合格点を超えれば良いわけですが、苦手科目の不出来というのは想像以上に足を引っ張るということのようですね。

元々取れない苦手科目が難化してもダメージは少ないですが、得意科目が突然難化して不合格というのはよく聞く話です。

娘は今のところ国社が壊滅的で、(点数が取れているかどうかは別として)2次試験科目で極端に苦手なものは無いのですが、最近英語がちょっと心配

数学は今の調子で、理科は今後演習で仕上げて行き、英語はなるべく穴を作らないように気を付けるのが良さそうです。

保護者の協力は不可欠

![]() 「保護者の協力が不可欠」と思う受験生は、25年前は33.1%、2020年度は60.4%

「保護者の協力が不可欠」と思う受験生は、25年前は33.1%、2020年度は60.4%

2020年の時点で受験生全体の6割以上が親の協力が必要と答えているわけですが、共通テスト以降、及び新課程となる今年度以降は更に高くなっているのではないでしょうか。

難関大合格者に限定すれば、もしかしたら8〜9割になるのでは と想像しています。

と想像しています。

(小学校受験は親の受験、中学受験は親子の受験、に対して)「大学受験は自分の受験」なんて綺麗事でしかないと思います。

高度に複雑化した現在の大学受験において、親が関わらない受験なんて、ハンディキャップでしかありません![]()

「うちは親が関わらなくても子供が自分で色々調べて勝手に自分で決めて第一志望に合格したわよ」

なんていう人もいるようですが、そんなのは理想論かつ結果論です。

子供は1人1人個性があり、能力もみんな異なるのです。

スポーツだって純粋な身体能力だけで勝負するわけではなく、道具や指導者やトレーニング環境、親の送迎や食事管理等といった環境要因に左右されるのだから、私は受験だってできるだけ協力した方が良いと思う。

協力が必要ない子ももちろんいるだろうけど、必要な子の方が圧倒的に多いのでは と思います。

と思います。

これは余談ですが、私が昔仕事で学んだのは、

「雑事を片付けてくれる人がいることで業務を効率化し、最小限のコストで最大限のパフォーマンスを発揮できる」

ということです。

報酬の高い人は能力に見合った重要な(お金になる)仕事をして、他の人でもできる仕事はそれに見合った時給の人に任せることで、思う存分目の前の仕事に専念できます。

それをどんどん細分化して行った先が適材適所ということだと思うのですが、受験生と親のサポートもこれと全く同じだと考えています。

雑事を片付けるためのスキルは合格後時間がある時にじっくり考えながら身に付ければ良いので、今はとにかく受かることだけ考えてほしいです。

受験は平等な競争ではありません。

「うちの子は私が何もしなくても〜」と言う人の中に、塾や予備校に一切課金していない人って果たしてどれだけいるのでしょうか

ほとんどは、塾や予備校にお任せしているか、中受や高受の際に課金して面倒見の良い高校に入れているかのどちらかですよね。

どちらにも該当しない人はただの「子ガチャに当たったラッキーな人」=レアケースですので、一般化するのは無理があると思います。

そこに至るまでに何か特別な子育てがあるのなら、そこはお聞きしたいですけれど![]()

何をどこまでやるかやらないかはその人の価値観、言ってみれば趣味の問題で、「できる範囲のことで手助けをしてやりたい」という親心は同じだと思うのですけれどね。

講演会では同じことをしても「余計なお世話」と思う子もいれば「もっとしてほしかった」と思う子もいるというお話もあったので、本人と話し合いながらサポート内容を決めたいものです![]()

私達が生きる現代社会は、人的資源も含め使えるツールを全て使いこなして効率を上げて行かないければ淘汰される“チームの時代”です。

身に付けるべきは、人に頼ることを覚えること、延いては他人の得意分野を知り適材適所となる采配ができるようになること。

「独りで全てやるのが良い事」という古い価値観のまま生き続けたら、“成果を出せない独りぼっちの人”になってしまうかもしれません。

ちなみに我が家では、娘が幼少期から夫婦で

「立ってるものは、親でも使え。座ってるパパは、立たせて使え。」

と教えております![]() (後半は私が教えました

(後半は私が教えました![]() )

)

私はよく「他人を使うのが上手い」と言われていましたが、それは多分子供の頃に弟をよく手足として使っていたからだと思います![]()

人に何かしてもらった時はお礼を言うだけではなく的確に長所を褒め、次回以降も気持ち良く仕事をして頂くのがコツです![]()

「自分をよく見て高く評価してくれている」と感じることは、人間関係を築く第一歩ですから。

娘にも折りに触れそんな話をしています。

人間が1人でできることは限られていますので、娘には上手く他人を使える人になってほしいです。

推薦・総合型選抜の説明

講演会の後は、進路指導担当から推薦・総合型選抜についての説明がありました。

指定校については、「夏休み明けに3日間だけ掲示する。要項は担任を通して申し込み、進路室内でのみ閲覧可」だそうです。

指定校推薦や学校推薦型・公募推薦については、校内選考で落ちた時にダメージが大きいので、あまりお勧めはしないとのこと。

総合型については校内選考はないものの、やはり落ちた時のダメージが大きいためお勧めはせず、推薦と同様の条件を設けるそうです。

どちらも調査書の内容に沿った必要事項を記入した「受験願」と800字の「志望理由書」の提出が義務付けられています。

要は、第一志望にどうしても合格したいという熱意を見せろということでしょうね。

総合型の志願理由書は作成済なので、それを多少アレンジすれば志望理由書は簡単にできそうです。

娘は4月の時点で総合型で受験したい旨は伝えていて、志望校の志願理由書については担任から催促があったそうなので、来週早々に提出する予定です。

そういえば、1ヶ月ほど前に早慶の指定校推薦を希望した子がいたそうなのですが、先生からは「やめた方がいい」とかなりすげなく断られてショックを受けていたという話を娘から聞きました。

(模試も定期テストも成績優秀な子だそうです)

子供達への説明会は7月初めの期末テスト明けに希望者のみに対し行うそうですが、娘には

「現時点ではまだ大学から要項が来ていないんじゃないの

それに希望する学科があるとは限らないから、あまり当てにしない方がいいと思うよ。

あと、その程度で諦めるようなら大した熱意はないと判断されるんじゃないかなあ。

特に優秀な子ほど合格後や入学後に翻意することが多いから、きっと熱意を試されてるんだと思うな。

多分これから先、先生方はあの手この手で諦めさせようとしてくると思うから、〇〇(娘)もそのつもりでいた方がいいかもね![]() 」

」

と話しておきました。

この時期に先生に対して不信感を募らせても、良いことはありませんからね![]()

指定校推薦について思うこと…

以前も書きましたが、私は指定校推薦については「使えるものはどんどん使った方が良い」と基本的には考えています。

でも、特に公立の先生方が指定校推薦を渋るのは、よく言われる国公立至上主義というだけではなくて、推薦合格を決めた子達が国立受験組の邪魔をするからだと思っています![]()

もちろん全員ではないのですが、合格後は浮かれたパリピグループが毎日カラオケ・パーティ三昧、なんていう話はよく聞きますし、半数以上が年内合格を決めるという昨今ですから、年々共通テスト会場ではしゃいでいる子たちが増えて、真剣に受験している子達が迷惑しているという話も耳にしています。

前述の受験願には「合格しても必ず共通テストを受験します」という誓約書も書かされるのですが、クラスも分けて、推薦が決まった子には共テも受験させなければ良いと思うのですけれどね…。

公立ですし、教育的観点からはそういうわけには行かないのでしょうね。

(国公立志望の高3生からは、彼等をなんとかしてほしいという要望が出ているようです。

ほとんどが難関国公立を受験するような難関高ではなく、偏差値30以下から70overまで満遍なく在籍している娘校のような高校特有の問題だとは思いますが。)

それと調査書や推薦書の作成って、先生方にとっては「希望者がいなかったらする必要がない、余計な仕事」ですよね

先生方のそういう心情にも配慮し、合格の暁には空いた時間で何をしたいかを明確に説明し、ご面倒をおかけすることを心から感謝して、丁重にお願いするという姿勢は必要かなと思いました。

この時期になると「先生がなかなかOKしてくれない」と文句を言う方もいるようですが、OKが出ないのには理由があるのではないでしょうか…

昔も今も、真面目で品行方正な生徒には、逆に先生の方から密かにお声がかかるという話も聞くので![]()

(うちの娘も、総合型での受験を希望していることは学校には言っていなかったのですが、昨年の担任と学年主任から勧められました。)

」というアピールも必要なのかなと思います

」というアピールも必要なのかなと思います総合型選抜は就活に強い

「総合型で受験した人は就活でも強い」という記事を読んだことがありますが、納得です。

娘の場合、今のところ学力が足りずに落ちる可能性の方が圧倒的に高いですが、もし落ちたとしても、きっと将来プラスになると思います。

・その学科で何を学び、将来はどのような展望を持っているのか

・もし希望する進路(大学・学科)に進めなかった場合どうするのか

・アドミッションポリシーと活動記録をどう関連づけるのか

などが先生に対してきちんと説明できるレベルになっていれば、志願理由書や提出書類の作成もすぐにできますし、本人が志望する大学について徹底的に研究して、大学側が望む人材に近付こうと努力していることを知れば、推薦等をあまり勧めたくないと考えている先生だってきっと応援してくれるのではないでしょうか

」と思ったのですが、来週は期末テストが始まってしまいますし、7月になれば調査書の評定が決定し、夏期講習も始まります。

」と思ったのですが、来週は期末テストが始まってしまいますし、7月になれば調査書の評定が決定し、夏期講習も始まります。