人工子宮がもたらす希望とは

| 女性の胎内で育てる必要はなくなる? ロボットが胚から育てる人工子宮システムを中国が開発(ニューズウィーク日本版) - Yahoo!ニュース 中国科学院傘下の蘇州医用生体工学研究所の研究チームは昨年12月、人工子宮の環境で胎児に成長する胚を監視し、世話をする人工知能システム「AIナニー(乳母)」を開発したことを発表した。 news.yahoo.co.jp |

中国の研究チームは人口子宮で人間の胚を育て、AIに出産までの世話をさせる仕組みを開発したようです。かの国で進んでいる少子化を解決するかも知れない技術として期待されているようです。

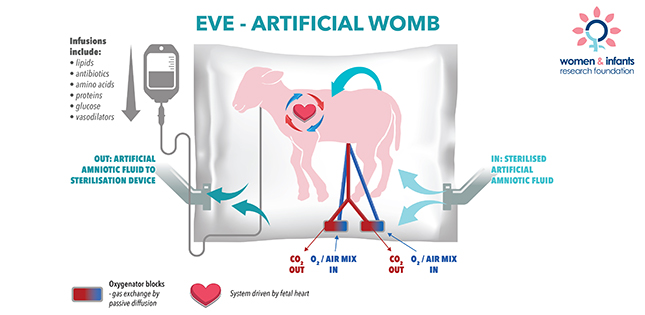

中国では既にサルを受精卵から臓器形成段階まで人工子宮で育てることに成功したとのことで、一方では米国ではヒツジ、イスラエルではネズミといった動物で同様の取り組みをしているとか。またオランダでも研究が進められているそうです。

この報に接したSNSの反応は様々でしたが、私は同種の研究で、純粋に「未熟児の救命」を目指しているものがあることを知りました。

| Research News - Artificial womb raises hope for premature babies | Tohoku University Global Site An artificial womb has been successfully used to incubate healthy baby lambs for a period of one week, and researchers hope the technology will one day be able to do the same for extremely premature babies. www.tohoku.ac.jp |

上記は東北大学がオーストラリアの大学と共同で行っている研究とのことですが、これが「極端な未熟状態の胎児への希望となる」としています。

この研究では、肺が未発達で呼吸さえもままならないような未熟児について、人口羊膜と胎盤を用いた代替的ガス交換システムで生存させ、赤ちゃんが無事「外界」に出てくるまで、肺その他の重要な臓器が十分発育するのを助けることができるようにすることを目指しているとか。

私自身は、冒頭の中国チームによるウサンくさ~い(?)研究と違って、この東北大学の研究は極めてまっとうなものだと感じました。

妊娠の経過が何らかの理由でうまくいかず、赤ちゃんが未熟状態で産まれそのまま亡くなってしまうケースというのは現代でも聞く話です。そのようなときの親御さんの悲痛な気持ちはいかばかりでしょうか。私個人的には、この研究がそのような事例を減らす一助となるのであればよいのではないか、とさえ感じます。

(ただ、技術というものはどんなものであれ将来的にはほぼ確実に悪用されるものですから、この技術も例外ではないとは思います.......ただそれについては今回紙面が足りないので、いつかの機会に譲ります)

ともあれ、そういったプラス面の一方で、この種の研究の進展は、人間に思ってもみなかったような角度からのジレンマを突き付けるかも知れません。

廊下を右に曲がれば生、左に曲がれば死

もう結構な昔(2015年)の話ですが、私ブログ主は米国で当時展開されていた「シャウト・ユア・アボーション」(あなたの妊娠中絶経験を叫ぼう)と題されたキャンペーンの存在を知り、妊娠中絶に関する私なりの考察を投稿したことがあります。

| 「これは私の選択。恥も罪悪感も正当化の必要も誰かに説明する必要もない。」アメリカで現在注目されているShout Your AbortionというSNSキャンペ… ameblo.jp |

聖書を見る限りでは、神は胎児を人として見ておられ、それを(母体の命が危険な場合を除いて)殺してしまうことは殺人の罪に等しいのではないか、というのは私の見解で、それは今も変わりません。

しかし、それとは別の物の見方があります。

そもそも、生物としては胎児が人間であるのは当然すぎるくらい当然の話なのですよね。

これは妊婦検診あるいはその付き添いでエコー映像を見たことのある方ならご存じかも知れませんが、

胎児も大きくなってくるとあくびしたり、指しゃぶりしたりでほぼ赤ん坊そのものですし、

なんなら「お腹の赤ちゃんに話しかけてあげてくださいね」とお母さんにアドバイスする産婦人科医もいるくらいです(→「人間でないならどうしてそんな必要があるんだ?」って話です.......)

また、たとえ人工子宮といった技術抜きであっても、超未熟状態で産まれてきてしまった赤ちゃんが何とか生存して大きくなった事例は、ままあります。

私自身、自分の子がNICUに入ったとき付き添った経験がありましたが、そこで驚くほど小さな赤ちゃんが治療されているのを見たことがあります。その子は小さくはあっても無論立派な人間でした。

技術の進歩は多くの場合子を育てる親にとってはありがたいものです。生存率の低い昔の社会だったら7歳まで生きたら奇跡、7歳までは「神の内」などと言われていたのが、今では国内の多くの地域で子供の体調不良に際して逐一医師のケアとアドバイスが受けられます。

いったい親というものはどんな親であれ、自分が生きているうちに我が子の死に目だけには会いたくないものです。

その気持ちは、わが子をエコーでしか見たことのない、まだ産まれてきた子をその手に抱き上げたことのない親御さんでもおそらく同様でしょう。

ところが、その一方で、です。

現代社会のすぐれた医療技術が、幾多の未熟状態の胎児たちを救っており、これからも救おうとしている一方で、

同じ社会の片隅では、その優れた医療技術でもって同じような胎児を中絶し闇から闇に葬っているわけです。

これ、(もしかすると医療従事者の方たちにはとても失礼に聞こえるかも知れませんが)敢えてレトリカルに表現させていただきますと、

「ある病院に入っていき、廊下を右に曲がると、救われた未熟児が保育器で育てられており、廊下を左に曲がると、親から『要らない』と言われた同じような胎児が殺されている」

という状態と形容しても過言ではないと思います。

無意味とされた議論がバックファイアする?

米国における「中絶は是か非か」の議論は典型的に、中絶を選択することは問題ないとする「Pro-Choice」派と、(胎児の)命を大事にすべきだという「Pro-Life」派の争いと形容されます。

まあ、私自身は、この前者の「Pro-Choice」という言葉自体がとてもウサンくさいものに見えてしまいます。なぜなら、ほとんどの場合、性交の潜在的帰結が何かを知ったうえで男女が交合しているわけですから、

もう既にその時点で「Choice」は成されているはずで、

そのあとに「産むか産まないかをChoiceする」というのは論理的に破綻しているような気がするからです。

ともあれ、米国のキリスト教界もこの議論については割れており、「Pro-Choice Clergy」(プロチョイスの聖職者)なんて人たちもいて、そのうちの一人が展開する議論を興味本位でちょっと読んでみたことがあります。

| It’s time for male clergy to speak up for reproductive rights – Baptist News Global In the wake of the Supreme Court’s hearing of Mississippi’s 15-week abortion ban, people around the country are waking up to the fact that Roe v.Wade is in peril. Among those sounding the alarm have been a group of female clergy, and their voice has been a clarion call in support of women’s reproductive rights. They risk much speaking out about a controversial issue, and it is time for ... baptistnews.com |

この方はバプティスト派牧師の男性ですが、

Pro-Life派が多い保守的な州で中絶制限法の制定が進んでいることに危機感を覚えておられるようで、

まず「リプロダクティブ・ジャスティス*は女性の権利問題のみならずジンケン問題だ」と主張、

*子を持つか持たないか決める権利を社会正義の文脈で表現した用語ですが...........よくまあ向こうの人たちはこういうアヤシイ用語を次から次へと発明できるものですね、と私などは感心してしまいます

「(Pro-Life派が主張するように)人の命は受胎から始まるという物の見方は広く支持されているわけではない」

「私のユダヤ教徒の友人は『人の命は受胎から始まる』という意見を退けている」

「ムスリムも違う見方をしている」

「いつ命が始まるかといったような哲学的議論より女性のリプロダクティブ・ライツのほうが大事」

等々と述べたうえで、女性だけでなく男性聖職者も中絶の権利のために立ち上がるべき、としています。

なんだか牧師の本業であるはずの宣教や牧介より「シャカイセーギが大事」?みたいな香ばし~い香りが漂ってくるのはまあよいとして、

「人の命はいつから始まる?」という疑問が、しばしばこうした議論で話題になることがることがわかります。

そして、キリスト教原理主義的な立場だと、「受胎の時点で人間」→中絶してはいけない、と主張するか、

そうでなくとも、州によっては「ハートビート法」等といって心臓の鼓動が聞こえたらそれ以降の中絶を禁止するとか、

Pro-Lifeの立場にもいくつかのバリエーションがあり、

その一方でPro-Choice派はそもそもその議論自体を無意味なものとみなす傾向があることが分かります。

なるほど。

しかし、冒頭の「人工子宮」が実用レベルになったら、この技術と「人間の命はいつから?」という命題そのものが人間に物凄いジレンマを突き付けることになる可能性があるな、と私は思っています。

さっき、私ブログ主はレトリカルなたとえ話として、「病院に入り右に曲がれば未熟児を治療し、左に曲がれば同じような存在である胎児を中絶している」ということを言いましたが、

「人工子宮」技術によって、その状態がますます先鋭化してしまうことが予想されるからです。

私がいままで聞いた限りでは、500g(25週くらい)で産まれてきてしまった子が、医療従事者さんたちが手を尽くしてくれたおかげで危機を脱し、今は元気に育っている、という事例がありますが、

もし「未熟児を救うための」人工子宮技術が実用化されたら、もっと早い段階で妊娠継続が困難な状態になったとしても、同じように救命し、母体の外でも生き永らえさせることができ、ひいては無事発育できる可能性がぐんと高まります。

そうすると、ある病院で手当てを受けている未熟児と、別の病院で中絶されている胎児の違いというのは、ますます希薄にならないでしょうか。(というか生物学的にはもともと違いなんかないのでしょうが.........)

そこにあるのは「望まれたか望まれていないか」の違いだけになりますよね。

「人の命はいつから始まるのか」という議論は、とどのつまり「その地点より後になったら、それは『人間』なのだから中絶してはいけない」という含意を帯びています。

だから、その問いを無視する立場では、極端な話になると、「胎児は出産の瞬間までは(『人間か人間でないか』の定義が社会で広く合意されていないので)中絶可」という結論になってしまうこともあるわけです。

(現に米国のリベラルな方面ではAbortion up until birth (出産に至るまでの中絶)を認めさせようとする動きもあります。これは後述します)

ですが、もしも超未熟児状態の胎児でも救命し哺育することができ、ゆくゆくは、月が満ちて生まれた他の子と同様な状態にまで育て上げる技術が一般化すれば、

「その胎児は、いったいいつから『非人間』状態から『人間』に移り変わったのだろう?」という疑問が改めて沸いてこないでしょうか。

これ論理的に考えたらそんな境目はどこにもないとしか言いようがありません。あるとしたら周囲の人間が勝手に決めているだけです。

もっとも、上で見た議論のサンプルのように、Pro-Choiceの立場がその問題をハナから退けるのであれば、

そこに残るのは、「胎児は、周囲が人間と認めたら人間であり、人間と認めなければ人間でない」という恣意的な基準だけです。

いずれにせよ「人工子宮技術」が東北大学の掲げる目的に本当に使われ始めたら、

そのような技術で胎児が救われる事例によって「超未熟状態の胎児も人間である」ということがますます明確になります。

すると、Pro-Choiceがそこから目を背け続けるのとは裏腹に「ある胎児は救われ、別の胎児は抹殺される。両者の違いは何か?」という質問が改めて人間社会に突きつけられる。

その質問は、まるで「部屋の中の象」みたいに誰の目にも明らかな形で存在し続けるどころか、ますます大きなものとなるでしょう。

そして、これに回答することを怠ることは、恐ろしい帰結につながるかも知れないと私は危惧します。

やれ人権だ平等だとバーチュー・シグナリングに忙しいうえ、昨今では迷い猫一匹の命でもこのうえなく大切にするこの社会の片隅で

「将来人間となる可能性のある生体組織を周囲が人間と認めたら人間であり、人間と認めなければ人間でない」

という、まるでSF映画にも出てこないような歪つな慣習が実行され続ける。この矛盾に社会はいつまで耐えられるでしょうか?

私自身は、エコーもなにもなく、解剖学の知識もそれほどなかったであろう旧約の時代に、胎内で形作られつつある胎児に神が目を止めておられることを書いた聖書記者たちに驚嘆の念を覚え、また改めて、彼らに霊感を与えた神を崇めます。

それと同時に、人の出生や妊娠中絶に関連し今後引き起こされるであろう事態を予測し、いろいろ複雑な心境です。

世の人たちはよく「科学の発展により人は宗教の迷妄から解き放たれより合理的に考えられるようになる」と考えがちです。

しかし私が思うに、これからの時代、むしろ「人の倫理的、論理的破綻はますます浮き彫りにされる」のではないでしょうか?