御存じ枕草子である。

「春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山際、少し明かりて、紫だちたる雲の細くたなびきたる。」で始まるやつだ。

「枕草子」は1000年くらい前に綴られたものだが、

現代語訳とかが載ってるサイトを見ても、

「明け方に、山際からだんだん白く明るくなってきて紫がかった雲が細くたなびいて見える(ってのがいい感じ)」

みたいなのだが、本当にそうなのだろうか?

もしかして「やうやう白くなりゆく」ってのは「黄砂」だったんじゃね?

この時期、ちょっと離れた山とかは黄砂で霞んで見えないんだよ。

どうやら黄砂自体は、7万年くらい前から飛散してるらしい。

当時は黄砂に化学物質が付着したりって言うのはほぼ無かったと思われるが、

霞み具合は現代と同じ程度だったのか?

現代の方が砂漠化も進んでるし、昔は霞む程度だったのかと思いきや、

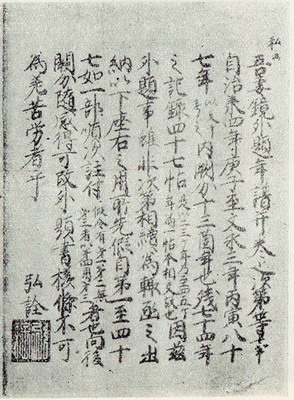

鎌倉時代に掛かれた歴史書「吾妻鏡」には、泥の雨と表現されているようなので、

今よりもっとすごかったのかもしれない。

この時期、目がしょぼしょぼして敵わん身としては、

中国がちゃんと緑化してくれるのなら、アジアを上げて支援してもいいんじゃないかと思う。

※以下はタンザニアの例だがわかりやすい

その「デミルーン」は中国でも取り入れてるとこがあるようだ。

こういう山をペンキで塗って緑化と言い張るのは困るけどね。