御摂勧進帳 (ごひいきかんじんちょう)

二幕目 加賀国安宅の関の場

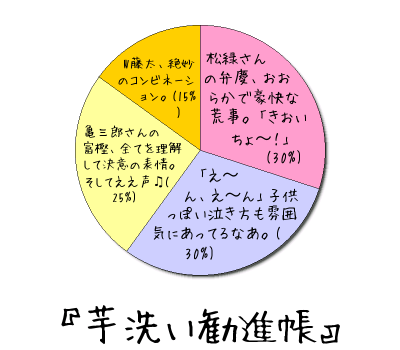

─芋洗い勧進帳─

〈芋洗い勧進帳〉

武蔵坊弁慶 松 緑

富樫左衛門 亀三郎

源義経 梅 枝

常陸坊海尊 松之助

山城四郎 廣 松

駿河次郎 竹 松

鷲尾三郎 亀 寿

斎藤次祐家 團 蔵

こちらは『勧進帳』のパロディ、と思ってたんですが。

四代目の市川團十郎さんがつくったのが、

『御ひいき勧進帳』

そして、『勧進帳』が現在の型になったのは、

八代目の市川團十郎さんの時代らしいです。

ほんわかした『御ひいき勧進帳』から、

シリアスモードに変わったんですね。

たむおは、歌舞伎座で『勧進帳』を観てからの

『御摂勧進帳』です。

義経さん&四天王が安宅の関所に到着します。

四天王メンバーは、

鷲尾、山城、駿河、常陸坊です。

ちなみに『勧進帳』は

亀井、片岡、駿河、常陸坊。

このあたり、コロコロメンバー変わります。

佐藤忠信さんも義経四天王という説もあるし。

富樫は亀三郎さん。

山伏は通すなと言われてるからダメ。

ここまでは『勧進帳』といっしょ。

そこで弁慶(松緑さん)登場です。

いがぐり頭で金剛杖をもってドカドカ。

弁慶さんも有名人ですから、

関所の者たちは

「お前、武蔵坊(弁慶)だな」

と問いつめますが、

「いや、讃岐坊です。」

なんて言って誤摩化します。

これは一昨年12月の新橋演舞場のポスターです。

松緑さんの熊井太郎のお写真、三津五郎さんの弁慶のお写真があります。

「俺は弁慶じゃない」って言っておいて、

最後の芋洗いの場面ではその服ですか。。。

弁慶をしらない人でもわかる、○に弁の文字。。。

ノリとしてはやんちゃな子供の弁慶。

『義経千本桜』の鳥居前の弁慶のイメージでした。

服のセンスといい、

孫くんのノリに近いかもしれません。

尾上松緑家にとってはゆかりのある演目、

「お家芸」

なんですね。

ご見物(観客)にご挨拶で、

「ひいじいさんが 勤めた数は

一、十、百、千、 数知れず。

とっつあん(辰之助)や、じいさん(二世尾上松緑)に

似ぬ真似事を 勤めまする~。」

松緑さんは四代目。

とっつあんとは、初代尾上辰之助さん(三代目松緑さん)。

じいさんとは、二代目尾上松緑さん。

たむおは映像でしか拝見したことがありません。

そこからはお馴染みの勧進帳。

富樫「山伏はダメ。」

弁慶「山伏に化けてる人がダメなんでしょ。俺らリアル山伏だからオッケーってことで。」

富樫「ダメだったらダメだっつうの」

弁慶「俺らは東大寺建立のための勧進のため諸国を巡っている山伏だっつうの。

(断ったら、坊主、寺、仏様まで敵にまわすぞ、ええんか、コラ)」

富樫「じゃあ、勧進帳読んでみろよ~」

まあ、この流れですな。

勧進帳を読み始めると、富樫さんだけじゃなくて、

まわりの役人も、本物か?と覗き見します。

運藤太、鈍藤太と藤太さん(滑稽な敵役)が二人いるんですね。

『勧進帳』とちがうのは、勧進帳を読みながらも立ち廻り。

踏んづけながらも読んでます。コミカル。

富樫さんも一応納得したところで、

藤太さんコッソリ耳打ち。

あの強力(ごうりき:荷物持ち)が義経さんにソックリ。

金剛杖で義経さんが化けている強力をビシビシ。

『勧進帳』よりも何回もオラァ、と打ちまくってるので、

見ている人にはわかりやすいですね。

これを見て納得。

富樫(亀三郎さん)は通行許可の切手を鷲尾(亀寿さん)に渡します。

兄弟でのカラミがあるかと期待しましたが、

義経&四天王はあっさり退場。

『勧進帳』のように酒宴が始まるかと思ったのですが、

どうやら飲まないようです。

まあ、昼の部の『素襖落』で飲んでますから、

肝臓をいたわってもらいましょう。

延年の舞とかもなし。

というか、気づいたらなぜか舞台中央で縛られてる弁慶さん。

パンフレットを読んでわかりました。

富樫さんは納得しても、まだ怪しいとおもっている家来がいたようです。

白状させようと、

「お前は弁慶か」

ときいても「違う」と我慢します。

それなら力ずくで、と取り囲んでポカポカなぐり始めると、

「え~ん、え~ん」

と泣き始めちゃいます。

弁慶というツワモノがこんなので泣くはずはない、

と笑い者にされます。

弁慶さん

「え~ん、え~ん。ところであの一行はどれくらいこの関所から進みました?」

家来達

「う~ん、一里くらいかな。」

弁慶さん

「まだだな。え~ん、え~ん。」

家来達

「ん?」

しばらくして、

弁慶さん

「え~ん、え~ん。今どれくらい進みました?」

家来達

「う~ん、三里くらいかな。」

弁慶さん

「よしそろそろか。」

家来達

「ん?」

弁慶さん

「俺が弁慶だ~。」

立ち上がると、

フンッと力を入れるだけで縄が一気にほどけます。

義経一行が関所の者に追いつかれないよう、

時間を稼いでいたのでした。

荒事っぽい、ファンサービスのお約束

「なんとか無事大役を勤めることができました。」

のご挨拶を観客に。

「芋洗いをご覧にかけましょう。」

念のため、追っ手がかからないように

関所の者をやっつけます。

ここでマジバトルしちゃうと、

逃げたんだから無用の殺生をするなんて・・・

とシリアスになりますが、

歌舞伎のいいところは適当に力を抜けるんですよね。

舞台中央に巨大な天水桶(防火水槽)。

弁慶に迫ってくる家来達の首根っこをつかむと、

ブチブチと頭を引っこ抜いて行きます(もちろん小道具ですよ~)。

舞台には10個くらい家来の頭。

ここでW藤太たちが、「お掃除しましょ」

熊手と帚で掃き清めて、

運動会の玉入れのようにポンポンと桶の中に放り込みます。

最後に弁慶(松緑さん)桶の上に上がると、

両手で棒を桶に突っ込んでかき混ぜていきます。

桶の中から先ほどの頭がポンポン飛び出してきて拍手喝采。

子供の心と超人的な力をもつヒーローの

おおらかな勧善懲悪の荒事。

南座の幕が引かれます。

鴨サブレー

お味は、

ハトと同じですかね。

牛乳が飲みたくなる。