都市計画法3 開発行為

開発行為とは

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質。水田のみにする目的行う土地の区画の変更は、開発行為に該当しない

【開発許可制度】

開発行為を行う者は原則としてあらかじめ知事の許可をうけなければならない

開発行為とは、建築物の建築または、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地区画形質の変更をいう

特定工作物とは、

①第一種特定工作物⇒コンクリートプラント、アスファルトプラント、危険物の貯蔵庫、環境を悪化されるおそれのある一定の工作物

⇒コンクリート等のプラントは、1ha未満でも第一種特定工作物に該当するが、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域であるから、1ha未満であれば開発許可不要のケースに該当し、許可は不要となる。

②第二種特定工作物

ゴルフコース、1ha以上の野球場・庭球場・遊園地・墓園等

⇒市街化調整区域で9999㎡の野球場は開発許可不要。しかし、野球ではなくゴルフコースは許可必要になります

□ミニ開発は市街化調整区域を除き開発許可は不要である

□農業関係の開発行為は、市街化区域を除き開発許可は不要である

⇒1haの水田を市街化調整区域で始めるものは知事の許可はいらない

□みんなのためになる開発行為は全ての区域で開発許可は不要

□開発許可を受けた者は、開発許可申請書に記載した事項を変更するときは、知事の許可をうけなければならない。しかし、開発許可が不要な行為への変更や、軽微の変更は許可が不要である。ただし、軽微な変更は変更後遅滞なく知事に届け出が必要である

□特定承継人は、知事の承認をうけて地位を承継する事が出来る。一般承継人は承認はいらない

□市街化調整区域のうち、開発許可をうけた開発区域以外の区域内で、建築物の新築・改築・用途変更または、第一種特定工作物の新設を行うには、開発許可不要となってるケースを除き、知事の許可が必要である。しかし以下は例外として許可がいらない。

①農林漁業用の一定の建築物

②鉄道施設・図書館・公民館等

③都市計画事業の施工として行う建築物の新築、改築等

④以上災害のために必要な応急措置として行う建築物の新築、改築等

【許可不要の開発行為】

1万㎡未満の野球場・庭球場・遊園地・墓園等は特定工作物に当たらず、開発行為に該当しない

1万㎡の野球場、庭球場、遊園地は許可がいる!!!!

同じく、1000㎡の市街化区域の開発にも許可がいる!!!

1000m以上3000m以上1ha以上は許可がいる。

1000未満3000未満1Haは許可いらねー

□市街化区域において、首都圏整備方に規定する既成市街地または近郊整備地帯の区域内にある区域では500㎡以上の開発行為については開発許可が必要になる。

※試験問題注意

□市街化調整区域内において生産される「農産物の貯蔵に必要な建築物」の建築を目的とする土地の区画形質変更は、原則として開発許可を受ける事が出来るという事であり、許可がいらないという事ではない。「農産物の生産・集荷用に供する建築物」という表現の場合のみ許可不要となるので注意。

□市街化区域外においては、農業用の一定の(農産物の生産・集荷用に供する等)建築物の建築用の開発行為及び農林漁業者の居住の用に供する建築物の建築用の開発行為は許可不要になるのであるが、試験のひっかけとして農産物の加工に必要な建築等を目的とした開発行為は許可不要かどうかと問われると正解は許可必要となる。

【開発許可の申請手続き】

□開発行為をしようとする者は、あらかじめ知事(指定都市等においては市長)の許可をうけなければならない。2以上の都府県にまたがる開発行為であっても、それぞれの許可が必要になる。国土交通大臣の許可ではない。都市計画区域を指定する場合と混同しないように注意

==================================

とても紛らわしいポイント

①開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない

②開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為等の工事により設置される公共施設を管理する事となる者等と協議しなければならない。この場合の同意は不要

=============================================

■建築規制(建築制限)

1.開発許可を受けた開発区域内における建築規制

工事完了公告前:建築物や特定工作物の建築・建設不可

工事完了公告後:予定建築物・特定工作物以外の新築・新設・改築・用途変更不可

しかしこれには例外があり、この例外も結構重要です。

以下の場合は建築等を行うことができます。

工事完了公告前

・当該工事のための仮設建築物・特定工作物の建築・建設

・開発行為に同意していない土地所有者等の建築・建設

・都道府県知事が支障ないと認めた場合

工事完了公告後

・用途地域等が定められている場合

・都道府県知事が許可した場合(国等が行う行為については、国等の機関と知事等との協議成立をもって、知事等の許可があったものとみなされる)

-

-

工事完了公告前 工事完了公告後 原則 建築物の建築や特定工作物の建設不可(土地の分譲は可能) 予定建築物の新築や特定工作物の新設等以外は不可(土地の分譲は可能) 例外 ・工事のための仮設建築物の建築や特定工作物の建設

・開発行為に同意していない土地所有者等による建築物の建築や特定工作物の建設

・都道府県知事が支障なしと認めたとき・開発区域内の土地について用途地域が定められているとき

・都道府県知事が許可したとき(国等が行う行為は、知事等との協議で許可とみなす)2.開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築規制

市街化調整区域:都道府県知事の許可を受けなければ建築物の新築・改築・用途変更不可

市街化調整区域以外の区域:特に規制なし(建築基準法の用途規制はあり)

開発許可を要しない開発行為(上記の公益上必要な建築物や都市計画事業の施行として行う開発行為など)は、市街化調整区域でも知事の許可は不要となります。 -

市街化調整区域 原則:都道府県知事の許可がなければ建築物の新築・改築・用途変更不可

例外:農林漁業用建築物・公益上必要な建築物・都市計画事業の施行として行う建築物の建築は許可不要その他の区域 都道府県知事の許可不要で建築できる(用途規制は及ぶ)

■開発許可の手続き

ここも重要ですので正確に覚えておいてください。

開発許可申請:必ず書面で行う。申請書には開発区域、予定建築物等の用途、設計、工事施行者等を記載します(構造は記載不要!)。また、事前準備として以下の者の同意書または協議の経過を示す書面を添付しなければなりません。

①開発行為に関係がある公共施設の管理者(=現在の管理者)

⇒協議をし、同意を得る(同意を得たことを証する書面を申請書に添付する)

②設置される公共施設を管理することとなる者(=将来の管理者)

⇒協議をする(協議の経過を示す書面を申請書に添付する)

③土地等の権利者の相当数の同意を得る

④1ha以上の開発行為の場合、有資格者の設計が必要

-

開発行為に関係ある公共施設管理者 開発行為で設置される公共施設管理者となる者 開発区域内の土地等権利者 協議+同意 協議 相当数の同意

■開発行為の許可・不許可処分

許可処分 :都道府県知事が、遅滞なく文書で通知する

不許可処分:都道府県知事が、遅滞なく不許可の旨と不許可の理由を文書で通知する

不許可処分がなされ、その処分に対して不服がある者は、開発審査会に対して審査請求を行いそれでも認められないときは処分取消の訴えを提起するか、審査請求をすることなくいきなり訴訟を提起することもできます(H28法改正)。また、開発許可について不作為(=必要な処分が行われないこと)に不服がある場合は、開発審査会だけでなく不作為を起こしている都道府県知事に対しても審査請求を申し立てることができるようになりました。

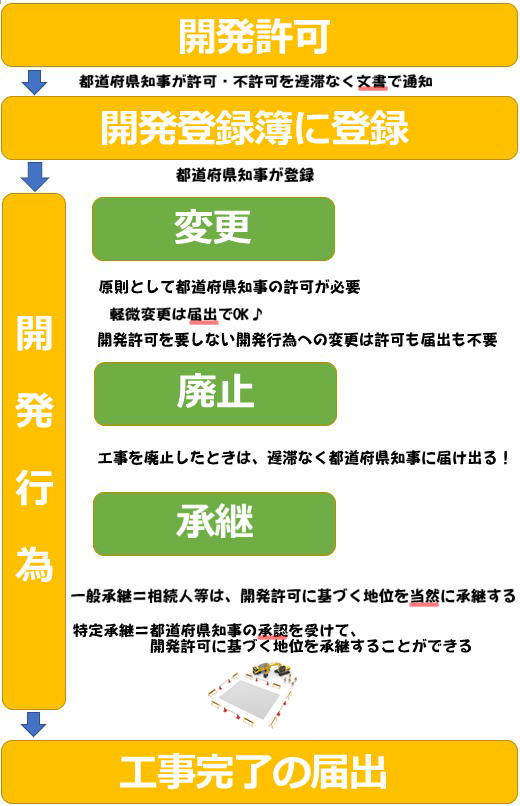

許可処分の場合の流れ

1.都道府県知事が、開発許可をした土地の一定事項を開発登録簿に登録する

2.工事の施工

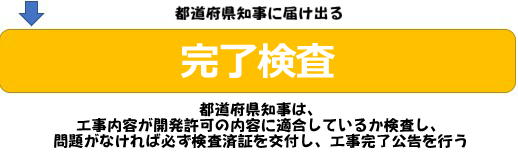

3.検査のため、都道府県知事に工事が完了した旨を届け出る

4.都道府県知事が、検査済証を交付し工事完了の公告を行う

5.建物を建てることができる

開発登録簿は都道府県知事が保管し、誰でもこれを閲覧することができます。また、その写しの交付を請求することもできます。

用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合、都道府県知事は必要があると認められるとき、将来建築される建築物の建蔽率や高さ、壁面の位置などに関する制限を定めることができます。この場合、これらの制限に違反する建物を建ててはならず、その制限に違反する建物を建てたいときは、都道府県知事の許可を受けなければなりません(=許可があれば建築可)。

また、開発許可・不許可の判断基準となる技術的基準は、原則として全国一律です。しかし、特定の地方によっては気候等により基準を上乗せ、緩和する必要もあります。そこで地方公共団体は一定の場合、政令で定める基準に従い、政令で定める技術的細目で定められた制限を条例で強化または緩和できる、ということも覚えておいてください。

■開発許可後の変更等

1.開発許可を受けた者が変わった場合

一般承継(相続)による変更:当然に承継される

特定承継(地位の譲渡等)による変更:都道府県知事の承認が必要

2.開発行為の内容が変わった場合

原則:都道府県知事の許可が必要

例外:軽微変更・工事の廃止は都道府県知事への届出でよい

ちなみに、開発許可が不要な開発行為への変更は、許可も届出も不要です。

また、開発行為により設置された公共施設(敷地)の帰属先も覚えておいてください。

公共施設:原則として所在市町村の管理に属する

公共施設の敷地:原則として公共施設の管理者に所有権が属する

==================================

とても紛らわしいポイント

①都市計画施設の区域内において、建築物の建築をしようとする者は、原則として知事の許可をうけなければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為等一定の行為については許可を受ける必要がない。市街地開発事業においても同様

②都市計画事業の認可の告示がああった後に、当該事業地内において、都市計画事業の施工の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は知事の許可をうけなければならない。非常災害のため必要な応急措置として行うものであっても許可が必要である。

=============================================

⇒都市計画の区域または、市街地開発事業の施工区域内においては、建築物の建築をしようとする者は、知事の許可をうけなければならない。

⇒都市計画事業の認可の告示があった後、事業地内において施工の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者、知事の許可をうけなければならない。

□都市計画事業地内の土地建物等を有償で譲渡しようとするものは、原則として一定事項を施工者に届け出なければらない。許可ではない。

□開発許可を申請しようとする者は、開発行為により設置される公共施設を管理する事となる者等と協議しなければならず、申請書には、協議の経過を示す書面を添付しなければならない。開発行為に「関係がある」公共施設については、その管理者と協議し、その同意を得てその同意を得た事を証する書面を申請書には添付しなければならない。

□開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物の建築し、または特定工作物を建設してはならない。ただし、開発許可を受けた者が、開発行為に関する「工事用の仮設建築物等を建築・建設する時」や「都道府県知事が使用がないと認めた時」は、建築・建設する事が出来る。

□開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意をえなければならない。その同意は、開発許可の申請前である。

⇒公共施設の管理は、原則として市町村の管理に属するが、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、協議で管理者を別に定めた時は、その限りではない。

□開発許可の申請があった時知事がする開発許可の処分のタイミングは遅滞なく

□開発許可を受けた開発区域内のうち用途地域等の定められていない土地の区域では、開発行為に関する工事完了公告後は、知事の許可をうけなければ、当該開発許可に掛かる予定建築物以外の建築物を新築出来ない

□開発許可を受けた者は開発行為に関する工事を廃止した時は遅滞なくその旨を知事に届出なければならない。

■事業地内の土地で収用の手続きが保留されているものの所有者は、施工者に対し土地を時価で買い取るべきことを請求できる。ただし、建築物やその他工作物、立木があるときなどは買取請求できない

【都市計画法に違反した者に対して誰が是正命令を下せるのか】

⇒国土交通大臣、知事又は「市町村長」は、都市計画法に違反した者または悪意の建築物の譲受人に対して、違反建築物に対する除却等の是正命令が出来る

□工事を完了した時は、知事に届出しなければならない。知事は、遅滞なく、内容に適合しているか検査し、適合している時は、検査済証を交付しなければならない。

□土地区画整理事業の施工として行う開発行為は施工者が誰でも開発許可は不要。

⇒ただし、土地区画整理法での勉強では、公告後の一定の行為、建築物の建築、土地の形質の変更などは知事の許可が必要になるので注意。これらは開発行為とはみなしていないため。

□市街化区域内での開発行為は、「33条の許可基準(いずれか一つではない)」し、かつ、その申請手続きが法令の手続きに違反していなければ、知事開発許可をしなければならない。

※33条の許可基準とは

都市計画法33条(開発許可の基準)

【解説】

1.開発許可基準(一般的基準)

開発許可の申請がなされますと、それを受け取った都道府県知事は、申請のあった開発行為を許可するか、不許可にするのかについて判断しないといけません。

この許可か不許可かの判断の基準となるのが「開発許可の基準」です。

開発許可の基準について気を付けて欲しいのは、開発許可の基準というのは、開発許可が必要なことを前提に、許可を与えるか与えないのかの基準だということです。

つまり、開発許可の基準を満たす場合は「許可しなければならない」のであり、「許可は不要である」というわけではありません。

また、この許可基準については、一定の基準を満たせば許可を「しなければならない」という点がポイントです。

そして、この開発許可基準は2つあります。33条の一般的基準と34条の特別基準があります。

33条の一般的基準は、すべてに共通の基準ですが、34条の特別基準は、「特別」というくらいですから、市街化調整区域だけに適用されるものです。

つまり、市街化調整区域は、33条を満たした上で、34条も満たさないといけない。つまり、2つクリアする基準があるわけです。市街化調整区域というのは、基本として建物は建てられないはずですから、建物を建てるにしても、そのときの土地の開発の基準はうるさくて、もう一つ余分な基準が出てくるわけです。

この33条の一般的基準は、公共施設の整った良好な市街地という観点から見ていけばそれなりに納得できるものでしょう。

2.道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(第1項2号)

この基準は、「自己居住用の住宅」の開発行為には適用されません。

道路とか公園は、何区画に分譲したり、大規模に開発するときは必要でしょうが、自己居住用住宅では不要でしょう。

3.排水路その他の排水施設(第1項3号)

この基準は、「自己居住用の住宅」の開発行為にも適用されます。

4.水道その他の給水施設(第1項4号)

この基準は、「自己居住用の住宅」の開発行為には適用されません。

この3号「排水施設」と4号「給水施設」は、「自己居住用住宅」に適用があるかどうかで差が分かれます。自己居住用住宅においても、排水施設は考慮する必要があるのに対して、給水施設は考慮不要だということです。

似たようなものなのに違いがあります。何となく分かると思いますが、排水というのは、自分だけの問題ではなくて、近所にも迷惑をかけます。それに対して、給水施設は、それがなければ自分が困るだけなので、困らないように自分で考えて下さい、ということですね。開発許可基準としては、考慮しない。

5.予定建築物等の用途又は開発行為の設計が地区計画等に適合(第1項5号)

このように、開発許可をするには、開発行為等が地区計画に適合している必要があるので、地区計画の区域における市町村長への建築等の届出の例外として「開発許可を要する行為」は届出が不要になります。

[参照条文]

(建築等の届出等)

第58条の2 地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一~四 省略

五 第29条第1項の許可を要する行為その他政令で定める行為

6.申請者の資力及び信用(第1項12号)

この基準は、「自己居住用住宅」には適用されませんが、それはこの基準は大規模な開発のときに問題にすればいいのであって、自己居住用住宅程度では大丈夫だろう、という意味だと思われます。

7.工事施行者の工事完成能力(第1項13号)

この基準は、「自己居住用住宅」には適用されませんが、それはこの基準は大規模な開発のときに問題にすればいいのであって、自己居住用住宅程度では大丈夫だろう、という意味だと思われます。

8.土地の権利者の相当数の同意(第1項14号)

開発許可基準として、この「土地の権利者の相当数の同意」というのが必要なので、申請者としては、開発許可申請の前にこの「土地の権利者の相当数の同意」というのを得ておく必要があります。

「全員」の同意までは不要であることに注意して下さい。

無断転載お許し下さい