安産祈願に腹帯を持って行きたいけれど、「風呂敷がない…どうすればいい?」と悩んでいませんか?初めての妊娠や祈願では、持ち物のマナーや正しい作法に戸惑うこともありますよね。特に腹帯の包み方については、誰に聞けばいいのかわからず、ネットで調べても情報がバラバラで不安になってしまうことも。

この記事では、安産祈願における腹帯の持参方法や風呂敷がない場合の対処法を、実例やマナーを交えてわかりやすく紹介しています。神社で授与される腹帯との違いや、服装・持ち物のチェックポイントまで網羅していますので、初めての方でも安心して準備を進められますよ。

「こんな場合どうしたらいいの?」「他の人はどうしてる?」といった小さな疑問も解消できるよう、妊婦さんが潜在的に感じる不安や悩みも汲み取って構成しています。ぜひ最後まで読んで、安産祈願の日を心穏やかに迎えてくださいね。

安産祈願に腹帯を持参するなら風呂敷で包むべき?

風呂敷が使われる理由とは

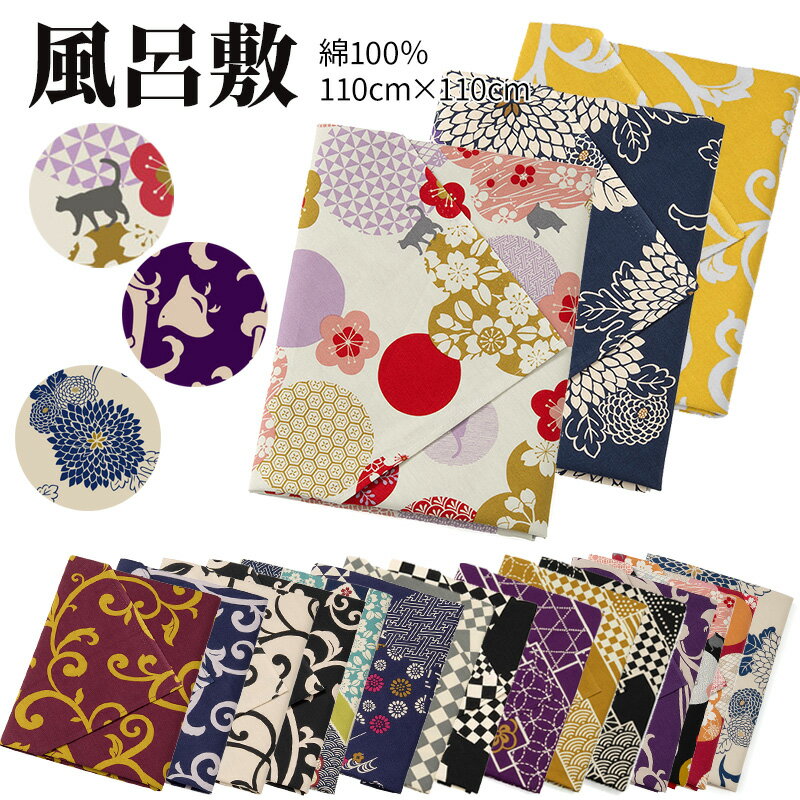

安産祈願で腹帯を持参する際、風呂敷で包むという風習には大切な意味が込められています。腹帯は神聖なものとされるため、昔から直接見せずに丁寧に包んで持ち運ぶことが礼儀とされているんですね。その中でも風呂敷は日本の伝統文化であり、見た目も上品なため祈願の場にふさわしいと考えられています。

特に神社などの神聖な場所では、周囲からの視線も気になるもの。腹帯をむき出しで持っていくのは避けたいところです。そのためにも、風呂敷で包んでおけば中身が見えず、見た目も整っているため安心です。

また、風呂敷は繰り返し使えるサステナブルなアイテムでもあります。今後も何かと使える場面が多いので、1枚持っておくと便利ですよ。

風呂敷がない時の代用品は?

風呂敷が手元にない場合でも、焦らなくて大丈夫です。大切なのは「見た目の清潔感」と「中身を隠す配慮」ですから、代用品でもしっかり対応できます。たとえば、大判のハンカチやスカーフ、シンプルな紙袋などでも十分に代用可能ですよ。

選ぶ際のポイントは、柄が派手すぎず、落ち着いた印象のものを選ぶこと。また、紙袋の場合は包装紙などで包んでおくと、より丁寧な印象になります。いずれにしても、神社の雰囲気を損なわないよう心がけると安心ですね。

実際には、多くの人が自分なりの工夫で持参しているので、無理に風呂敷を用意する必要はありませんよ。

中身を見せない工夫が大切

安産祈願で持参する腹帯は、衛生的な意味も含めて「中身を見せない工夫」が大切になります。特に妊婦帯や骨盤ベルトなど、日常的に使っているアイテムは下着に近い感覚もありますから、人目に触れないようにする配慮が必要です。

見た目の印象も重要ですが、祈願する場所の「清らかさ」を大切にするためのマナーでもあります。なるべく新品やきれいな状態の腹帯を、清潔な布や袋で包んで持っていくことで、安心感も増しますよ。

また、包み方一つで見た目も美しくなり、気持ちも引き締まります。シンプルだけど気遣いを感じさせる持参方法を心がけましょう。

安産祈願とは?いつ・なぜ行うのか

戌の日の由来と意味は

安産祈願といえば「戌の日」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。戌(いぬ)は多産でお産が軽い動物とされており、日本では古くから安産の象徴とされてきました。そのため、妊娠5ヶ月目に入った最初の戌の日に腹帯を巻く「帯祝い」を行うのが一般的です。

これは赤ちゃんとお母さんの無事を願う大切な儀式。地域によっては家族でお祝いをしたり、神社でご祈祷を受ける習慣がありますよ。日にちはカレンダーやネットで簡単に確認できるので、計画を立てやすいのも嬉しいポイントです。

ただし、体調が第一ですので、必ずしも戌の日にこだわる必要はありません。無理のない範囲で準備を進めましょう。

安産祈願の一般的な流れ

安産祈願の当日は、受付で初穂料を納め、名前や出産予定日などを記入するところからスタートします。その後、神主さんによるご祈祷が行われ、お札やお守り、腹帯などが授与されることが多いです。

ご祈祷の時間は10〜30分ほどが一般的で、祈願後には境内をゆっくり散策したり、記念写真を撮る方もたくさんいますよ。混雑を避けたい方は、平日や午前中を選ぶのがベストかもしれません。

また、神社によって流れや授与品の内容が異なる場合もあるため、事前に公式サイトや電話で確認しておくと安心です。

家族と一緒に行くときの注意点

安産祈願は家族の節目の行事でもあるので、パートナーや両親と一緒に訪れる方も多いです。ただし、神社は神聖な場所ですので、同行者の服装やマナーにも配慮しましょう。

カジュアルすぎる服装は避け、落ち着いた清潔感のある格好がおすすめです。また、写真撮影の際は他の参拝者の迷惑にならないように気をつけてくださいね。特に小さなお子さんがいる場合は、神事の最中に静かに過ごせるように準備も必要です。

一緒に行く家族が初めての安産祈願ということもあるので、事前に流れを共有しておくと安心ですよ。

腹帯を持参する際のマナーと方法

巻いて行くか持って行くかの選び方

安産祈願に腹帯を持って行く際、すでに巻いて行くべきか、それとも未使用のまま持参するべきか迷いますよね。実は、どちらでも問題はないのですが、それぞれにメリットがあります。

巻いて行く場合は、その場で巻く手間が省けるので体調が不安定な方にはおすすめです。一方で、神社でのご祈祷の際に未使用の腹帯を使うことが前提のところもあるため、事前に確認が必要です。

特に決まりはないですが基本的には「未使用かつ包んで持参」が無難です。お腹が大きくなる前に行くなら、巻かずに持参するスタイルが主流です。

新品を用意すべき理由

腹帯は神聖な意味を持つアイテムですので、なるべく新品を用意するのがマナーとされています。使い回しではなく、新しい命を祝うための新しい腹帯を使うことに意味があるんです。

また、神社によっては「新品の腹帯でないとご祈祷できない」としているところもあります。古いものや洗濯したものだと断られることもあるので注意が必要です。

購入の際には、装飾が派手すぎないもの、祈祷にふさわしい清潔感のある腹帯を選びましょう。

渡すタイミングと注意点

神社での安産祈願では、受付時に腹帯を渡すタイミングが一般的です。ただし、神社によっては受付後すぐではなく、ご祈祷前の説明の際に手渡しするケースもあります。

持参した腹帯は、風呂敷や袋に包んで受付に「腹帯のご祈祷をお願いします」と伝えるだけでOKです。あらかじめ名前を書いておくように指示される場合もあるため、筆記用具を持って行くと安心です。

また、渡す際に中身が見えないように、しっかりと包んで持参することも大切なマナーのひとつですよ。

神社で腹帯を授与される場合との違い

授与品の特徴と取り扱い方

神社によっては、安産祈願のご祈祷を受けると、腹帯を授与品としていただけることがあります。これらは「祈願済み」として神聖な扱いを受けたもので、大切に保管し使うのが基本です。

いただいた腹帯には、神社の名前や祈祷印が押されている場合もあり、特別な意味が込められています。多くは未使用の状態で自宅に持ち帰り、その後に巻くことになりますよ。

使用後はお礼参りの際にお焚き上げをお願いするなど、丁寧な対応を心がけるとより良いですね。

自分で準備する場合との違い

自分で腹帯を用意する場合、素材やデザインを自由に選べる点が大きな違いです。妊婦帯や骨盤ベルトといった実用的なタイプを選べるため、体調や好みに合わせて準備できるのがメリットです。

ただし、自分で用意したものは神社で祈祷可能かどうか、事前に確認が必要です。市販品の中には印刷柄や装飾が多く、祈祷に向かないとされるものもあります。

また、持参品にはのし紙や風呂敷を用いて丁寧に扱うことで、気持ちのこもった祈願につながりますよ。

事前確認が大切な理由

安産祈願を安心して行うためには、神社の対応について事前に確認しておくことがとても大切です。特に腹帯の持参可否、授与の有無、持参する際の指定事項などは、神社によって異なります。

例えば、妊婦帯や骨盤ベルトなどは祈祷の対象外という場合もあるので、確認せずに行くと慌ててしまう可能性もあります。電話や公式サイトでの問い合わせで簡単に確認できますよ。

不安な点は早めにクリアにしておくことで、当日を安心して迎えられます。準備の一環としてしっかり確認しておきましょう。

安産祈願当日の服装と持ち物チェック

妊婦さんのおすすめの服装

安産祈願当日は、神社という厳かな場にふさわしい服装を心がけましょう。とはいえ妊婦さんの場合は、動きやすさと体調管理も重視したいですよね。おすすめはゆったりとしたワンピースや、ウエストに締めつけのないマタニティウェアです。

色味は白やベージュなど清潔感のある淡い色合いが好まれます。また、足元も歩きやすいぺたんこ靴やスニーカーを選ぶと安心です。寒い季節であれば羽織れるカーディガンなどで体温調整も忘れずに。

服装が気になる方は、事前に神社の雰囲気や公式HPの写真などで参拝者の様子を確認しておくとイメージしやすくなりますよ。

当日に必要な持ち物とは

安産祈願の日に持っていくべきアイテムは意外と多く、チェックリストがあると便利です。まず基本として、初穂料(ご祈祷料)を包む「のし袋」や筆記用具。腹帯を持参する場合は、包む風呂敷や紙袋も忘れずに。

また、母子手帳や保険証を持っておくと何かあったときも安心です。天候によっては傘や羽織物、靴の替えなども用意しておくと◎。体調が不安な方は飲み物や軽食も持っておくと安心です。

忘れ物を防ぐために、出かける前に一度荷物をすべて並べてチェックしておくとスムーズですよ。

同行者の服装マナーも押さえて

安産祈願にはパートナーや家族が一緒に行くことも多いですが、同行者の服装にも配慮が必要です。神社は神聖な場所ですから、あまりにもラフすぎる服装は避けましょう。

男性はジャケットや襟付きのシャツ、女性はワンピースやブラウスなど、きちんと感のある装いがおすすめです。Tシャツやジーンズなどカジュアルすぎる服装は控えたいところです。

また、靴もサンダルやスリッパではなく、きちんとしたシューズを選ぶのがベター。家族みんなで整った服装を意識することで、気持ちの良い祈願になりますよ。

まとめ

今回は「安産祈願 腹帯 風呂敷がない」というテーマで、妊婦さんが抱えがちな疑問や不安に寄り添いながら、腹帯の持参方法やマナー、風呂敷がない場合の対処法などを詳しく解説してきました。風呂敷がなくても工夫次第で代用は可能ですし、持参方法にも正解は一つではないことがわかっていただけたのではないでしょうか。

記事を執筆しながら感じたのは、安産祈願には「形」よりも「気持ち」が大切だということ。もちろんマナーや伝統は大切ですが、妊婦さんが無理なく、心穏やかにお参りできることこそが一番の願いだと思います。服装や持ち物、準備のポイントを押さえることで、安心して当日を迎える手助けになれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでも不安を抱える妊婦さんやご家族の参考になり、安産祈願の日が素敵な思い出となりますように、心から願っています。