「災害に備えるための保険のあり方」講座に学ぶ 2019年10月4日発信

先月の公民館主催「地域人づくり講座」は”防災”~命を守れ~がテーマだった。

先月の公民館主催「地域人づくり講座」は”防災”~命を守れ~がテーマだった。

今日2回目は、”その後、どう再建していくか”をテーマに、「災害時に役に立つ保険の知識」と題した講演が行われた。

講師は(株)FP相談センター、ファイナンシャルプランナー(FP)の佐藤 香名さんで、実際に災害に遭った後、どのように再建するか、最も重要な資金面 について「備え」と「支援」の両面から話された。

佐藤さん自身は4人の子どもの母であり、先の西日本大水害の折りには「同じ岡山に暮らす子どもを持つ母親として出来ることはないか」と、 支援団体「サンサポートオカヤマ」を設立、物資、有益情報提供などのサポートをした。

LINE@を通じて、ママたちだからできる物資のマッチングを行い、 実際、海外からも「白いスニーカー」が届けられたそうだ。

被災から1カ月、「モノからコトへ」とサポートは変わり、茶話会で寄せられた相談に弁護士、司法書士、建築士、看護師、FPなどで構成する”チーム岡山”で 対応するまでになった。「不安」を「安心」に変える、そのためには「知る」そのことで「見通しが立つ」と言う。

考えれば、人が生きている間はリスクに覆われている、ましてやこの異常気象、安全も安心も前とは比べようもないほど遠のいた。

後半は「すまいを取り巻くリスクに備える」保険について。

後半は「すまいを取り巻くリスクに備える」保険について。

「火災保険」と「地震保険」の違いは”地震保険で家は建て直せない”なぜなら、火災保険の最大50%しか地震保険は下りないから。

地震は大規模災害のため、被災者の生活の安定に寄与することが目的。逆に地震で火事、津波に遭っても、火災保険では補償されない。

「う~ん、そうかー・・・とは言ってもこんな世の中、何があるかわかりゃあしない、入っておいて損はないか・・・」

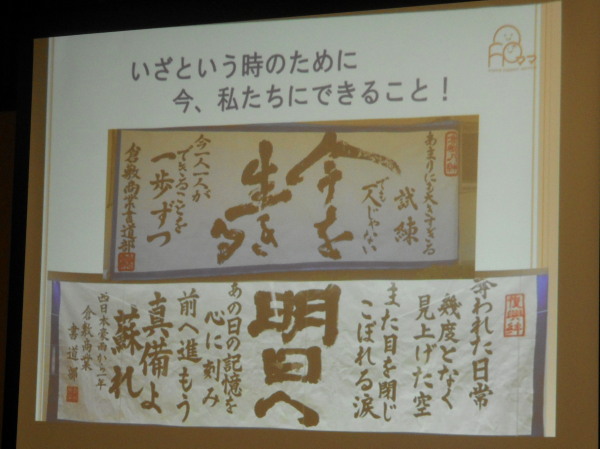

スクリーンには被災後に書かれた倉商書道部のメッセージ「今を生きる」「明日へ」の文字が写し出されていた。人はどれほどの試練を受けようとも、やはり明日を生きていくしかないのだ。

講演が終わり今一度、我が「備え」について深く考える記者(編集長も)であった。

(取材・写真 三宅 優)