■今月の「たけべ人(びと)」

建部で活き活きと活動する人にスポット。

東日本大震災及び福島原発事故を受けて

避難した人の数は復興庁の発表によると

今年8月現在で5万人。

そのうち県外に避難している人の数は約4万人で、

西日本一帯では岡山県が946人と最も多い。

今回はその避難者と真正面から向き合い、

サポートを続ける服部育代さんにお話を聞いた。

(取材・写真 三宅 優 写真資料提供・「ほっと岡山」)

(プロフィール)

(プロフィール)

服部 育代(いくよ)

1971年、栃木県佐野市生まれ。

日本大学芸術学部に在学中より様々な

社会活動に参加。 結婚後、2児をもうける。

2011年、原発事故を受け岡山へ自主避難。

現在、一般社団法人「ほっと岡山」代表理事。

建部在住。

(三宅)育代さんがやられている「ほっと岡山」って僕も十分理解できてなくて、あらためてどんな活動をされてますか

(服部)「一つには、これまで県内で活動する東日本大震災による避難者の受け入れネットワークが12ほどあって、その中には大塚愛さんのやられてる子ども未来・愛ネットワーク、蝦名宇摩さんのやられている瀬戸内交流プロジェクト岡山への移住を推進しているおいでんせぇ岡山さん、和気町のやすらぎの泉さんなどがあるんですが、それまでグループ同士のゆるやかなネットワークで来たのですが、5年ほど経って、だんだんと避難の状況も変わって来て、 よりきめ細かなサポートが求められるようになりました。

(服部)「一つには、これまで県内で活動する東日本大震災による避難者の受け入れネットワークが12ほどあって、その中には大塚愛さんのやられてる子ども未来・愛ネットワーク、蝦名宇摩さんのやられている瀬戸内交流プロジェクト岡山への移住を推進しているおいでんせぇ岡山さん、和気町のやすらぎの泉さんなどがあるんですが、それまでグループ同士のゆるやかなネットワークで来たのですが、5年ほど経って、だんだんと避難の状況も変わって来て、 よりきめ細かなサポートが求められるようになりました。

そこでその中の避難者からの相談窓口を一本化し、ワンストップの窓口にしようと、その役割を”ほっと岡山”が受け持っています。それ以外にも6つの役割を掲げていて、勉強会・啓発活動、情報提供、ネットワーク構築、行政との連携、交流会の開催、調査・研究・政策提言などの活動をしています」

主にどんな相談が寄せられるんですか

「受入れ当時は、住む家や仕事先や学校、費用の問題と言った外向きの相談が中心でした。それがここでの生活が長くなるにつれ、子どもの進学のことや金銭面の悩み、地域での阻害、不登校、離婚、それと戻る人も少しづつ出てきて、そういった個々が置かれているさまざまな状況での相談が増えてきました。もちろん全体的にはスムースに暮らしている避難者が多いのも事実です」

そういった相談に対してどのような対応をなさってますか

そういった相談に対してどのような対応をなさってますか

「月に50件ほど相談がありますが、現在、私たちスタッフ8名、内、当事者が6名、2名が岡山の人で、中に専門のカウンセラーもいます。週3回の相談日を設けていて、できる限り、ご本人の意向に添ったかたちで解決策が見つかるよう対応しています。月に1回、司法書士さん、臨床心理士さんにも来ていただいています」

でもこれから起きる新しい課題に対応するって、大変じゃあないですか

「確かにそれはありますが、5年目くらいに阪神淡路大震災を研究している関西学院大学の災害復興制度研究所の存在を知ったんですが、調べてみたらそこには行政対応の実例モデルがたくさんあって、すっごい指針になることがわかりました。そこで行政を動かすことで解決できる問題は、 私たちがつなげていこうと考えました」

なるほど、それで”ほっと岡山”は「行政との連携」を役割に掲げているわけですね

なるほど、それで”ほっと岡山”は「行政との連携」を役割に掲げているわけですね

「はい、行政の力を借りることができるのに、知らないでいるといったことが多くあります。災害救助法の適用申請も自治体によってまちまちだったりします。早く行動して、早く解決に導くことが大事で、そのためには日頃から根気よく行政に声を届けることも大切なことだと思います。毎月、交流会を開催していて11月には浅口市でやるんですが、福島県、岡山県、復興庁にも来てもらって話を聞いてもらいます。原発で来ている人は今の社会に不満や要望を多く持っているので、キャッチボールのできるワークショップにできたらと考えています」

昨年の西日本豪雨では別のかたちでの活動がフェイスブックで見受けられましたね。

「ええ、東日本大震災での経験があったので、避難先での対応についての情報提供や救援物資の依頼といったことが多くありました。それをつなぐネットワークとの連携もできました」

今考えると、あの7月の災害では予見があったんですよね、その1週間前に公民館で開かれた、あんどう りすさんの「かぞく防災講座」(2018年7月1日発信)森田議員らも参加して、あれは”ほっと岡山”さんの啓発活動だったんですよね。そこで言われた「安全神話のあるところほど危ない」岡山に対する警鐘が鳴っていた

今考えると、あの7月の災害では予見があったんですよね、その1週間前に公民館で開かれた、あんどう りすさんの「かぞく防災講座」(2018年7月1日発信)森田議員らも参加して、あれは”ほっと岡山”さんの啓発活動だったんですよね。そこで言われた「安全神話のあるところほど危ない」岡山に対する警鐘が鳴っていた

「そうそう、ほんとに、あれって、まさかすぐにそんなことが・・・でも、その通りだった」

今やだれが災害に遭ってもおかしくない、時代は大きく変わってきました

「それは私にとってもミッションが東日本大震災の避難者だけでなく、これから起こるあらゆる災害で暮らしを余儀なくされた方に、その方たちの意向を大事にしながら手を貸していこう、そのように変わってきました」

これからの活動ではどういったことがありますか

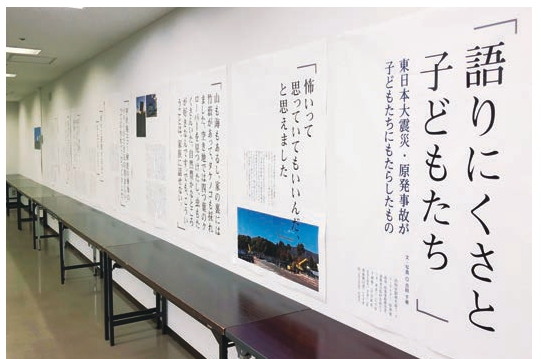

「311スタディーズという勉強会をしてるんですが、8月はハンセン病療養所を訪ねて当事者をテーマにフィールドワークをしました。来年3月にはPTSD(心的外傷後ストレス障害)の講演会を予定しています。また調査研究では定期的に避難者のアンケートを取っていて、”声になりにくい声”を届ける活動をしていきたいと考えています。それと”ほっとおたよりNEWS”という東日本大震災により岡山に避難されてる方を対象に無料配布している冊子があるんですが、ここでもさまざまな情報提供や広報を行っていきます」

活動範囲が災害全般に広がって休みなしって感じですね。ところで育代さん、若い頃の話を聞いてないけど、どうだったの?

活動範囲が災害全般に広がって休みなしって感じですね。ところで育代さん、若い頃の話を聞いてないけど、どうだったの?

「高校までは栃木にいて、予備校に行くんで東京、河合塾に入って、この時の出会いがすごく楽しくって、一水会の鈴木邦男先生とかがいて”右翼と語る会”なんかにも出てたんです。大学は日大芸術学部、専攻は写真学科。でも原発や生活困窮者の問題とか、そっちの方の関心が強くて。結局、6年いて、最後の体育の学科がどうしても取れなくて退学しました(笑)」

その後はデザイナーの仕事をして、結婚と進んだわけですね

「子どもが生まれたことが大きな転機ですね、子どもの未来のことをちゃんと考えたくなりました。”大地とつながる母の会”に入って鎌仲ひとみさんを招いて勉強会をしたり、2010年に”母と子の防災本”制作するときに、あんどうりすさんの記事を取り上げたりしました。その頃、もし原発被害が起きるとどうなるんだろうと回りに聞いたら、そんなの起きやあしないよって言われた、その時のことが原点になっています」

岡山・建部に来て、もう8年になりますね

岡山・建部に来て、もう8年になりますね

「そうですね、早いですね。ここで安心して子どもを育てられたのがとても良かったと思っています。でも災害を想定すると建部はまだまだやらなくてはいけないことが多いと思います」

(三宅) ありがとうございました

「ほっと岡山」

岡山市北区東古松1-14-24コーポ錦1階

℡070-5670-5676 FAX086-230-4561

mail:office.hotokayama@gmail.com

フェイスブック

(記者感想)

出会ったのは2012年2月、当ギャラリーに遊びに来てくれた。下の子が家中を探索して、何にでも関心を持つのに驚かされたことが忘れられない。 その後は「3.11の集い」で会ったり「たけべマルシェ」で顔を合わす程度。

出会ったのは2012年2月、当ギャラリーに遊びに来てくれた。下の子が家中を探索して、何にでも関心を持つのに驚かされたことが忘れられない。 その後は「3.11の集い」で会ったり「たけべマルシェ」で顔を合わす程度。

とにかく忙しい人だ。FBで見ると災害に係わる情報が毎日のように載せられ、ご本人は 日本全国飛び回っている。

8年前の公民館発行の「タネピリカ2号」に寄せた手記には、

「3.11は多くの悲しみと犠牲をもたらしました。 ですが同時に自分がどのように生きていくかしっかりと向きあうことを気づかせた契機となりました。 そのスタートラインが自然豊かなこの建部から始まることが本当に嬉しいです、この契機の意味を決して忘れず祈りと共に日々を紡いでいきたい」と綴られている。

あれから、なんらブレることなく今を生き抜く育代さんに エールを送りたい。 (三宅 優)