数学を使うことなく直感的にファインマンのクイズを見事に解く動物たち

かの有名な物理学者リチャード・P・ファインマンが出した数学的なパズル「ファインマンのクイズ」を、直感的に解いてしまう動物がいるそうです。

To Save Drowning People, Ask Yourself “What Would Light Do?”

http://nautil.us//blog/-to-save-drowning-people-ask-yourself-what-would-light-do

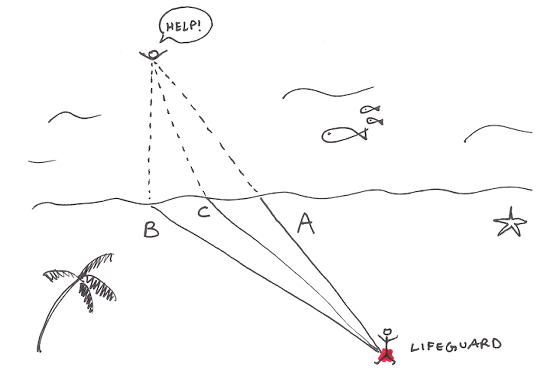

下図はファインマンが出した「ライフガードが採るべき経路はどれか?」というクイズ。海でおぼれて助けを求める人に一刻も早くたどり着くために、ライフガードはA・B・Cのいずれの道を選べば良いかを問う問題です。

ライフガードとおぼれる人を直線で結ぶ経路Aは最短距離ですが、3つの経路の中では泳ぐ距離が最も長くなります。泳ぐよりも砂浜を走る方が速いことを考えれば、経路Aが時間距離で最短ではないことはわかるはず。他方で、おぼれる人と波打ち際を直角に結ぶ経路Bは泳ぐ距離は最短ですが、砂浜を走る距離は最も長くなりトータル時間で考えれば最短経路ではなさそうです。ということで、正解は、経路AとBの間のどこかにある経路Cということになります。

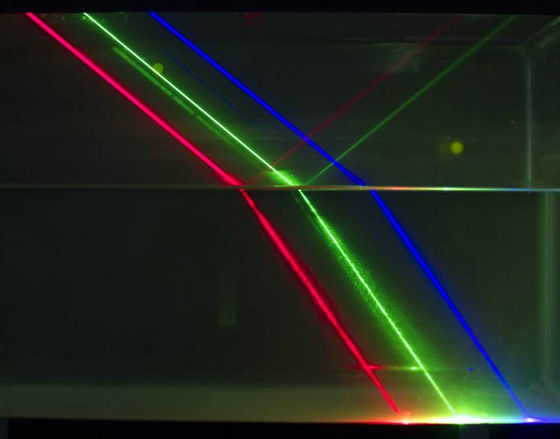

以上のクイズは微積分によって最短経路が算出される数学的な問題で、物理の歴史でいえばピエール・ド・フェルマーが「光は最短時間で到達できる経路を選ぶ」と考えた光の屈折における「フェルマーの定理」と同種の原理からなる問題です。

しかし、ファインマンのクイズの面白いところは、人間のライフガードを含めて多くの動物が数学的な知識の有無を問わず直感的に正しい判断をできる点だと、プリンストン大学でエンジニアリング教育に携わるアーティシュ・バティアさんは指摘しています。

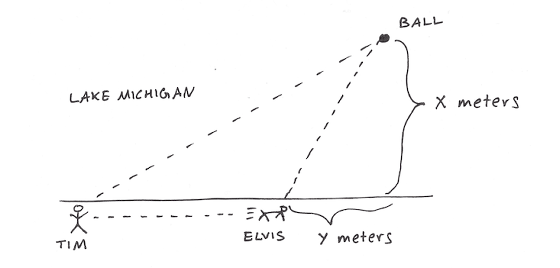

ロアノーク大学で教えていた数学者のティム・ペニングス教授は「エルヴィス」と名付けられたコーギーを飼っていました。ペニングス教授とエルヴィスは、ミシガン湖のほとりでテニスボールを投げては遊んでいたそうです。

ペニングス教授が波打ち際からテニスボールを湖に投げるとエルヴィスは喜んでとってくるので、受け取ったボールをまた水に投げ込む……という遊びをしているうちに、ペニングス教授はエルヴィスがボールに一直線に向かうのではなく、ある程度波打ち際を走っていってからボールに向かうのに気づいたそうです。

「エルヴィスは時間距離で最短の経路を直感的に見抜いているのではないか?」と考えたペニングス教授は、ボールを投げ込んだ位置とエルヴィスが海岸線を走った距離を計測して、35投分のデータを集めてプロットしたところ、エルヴィスは最短経路ではなく最速経路を理想的に選択していることが確認できました。エルヴィスに感心したペニングス教授は、結果を(PDFファイル)「Do Dogs Know Calculus?」という論文として発表しています。

最短距離ではなく時間距離で最短の道を直感的に見つけ出せたのはエルヴィスだけでなく、ヒアリでも同様の能力が確認されています。レーゲンスブルク大学のジャン・オッテラー博士の研究チームは、ガラスとフェルトをそれぞれ砂浜と海に見立てて用意し、その中でヒアリに時間距離で最短のルートを探させる実験を行ったところ、理想的な経路を選ぶことを発見しています。

数学を知ることのない動物が、ファインマンのクイズを直感的に解いてしまうという事実は神秘的ですが、どのようにして問題を解いているのかはいまだに解明されていないそうです。https://gigazine.net/news/20180117-natural-fermat-root/

とても興味深く読みました:

再生核研究所声明 406(2018.1.8): アジア不戦条約の提案を ― 批准を ― 丸丸お得な考え、方法

ユークリッド以来、2000年以上我々は間違った空間の認識をし、1300年以上ゼロ除算は不可能であるとの おかしな数学をしていたが、それらが明らかにされた現在、人類の愚かさを知らされて 世界を見ると、誠に動物以下の人間の存在を思い知らされる。― 実は平行線は存在せず、すべての直線は原点を通っていた。実は、1/0=0/0=z/0= tan(pi/2)=0 だった。愚かな争いを続けてきた恥ずかしい世界史。

自国の安全は大事だと、軍拡に走れば、相手は必ず、反作用で応え、軍拡競争は切りがない、これは自明の理である。尖閣諸島で、暗黙の諒解を破って相手を傷つけ、勝手に国有化宣言したら、普通は フォークランド紛争のように、これは宣戦布告のようなものであるから、軍事占領するのが道理であるが、相手の弱味を突いて、得をしたかと思えば、警戒に膨大な経費をかけ、軍事費を増大させる羽目に追い込まれ、結局アジアの愚か者の道(再生核研究所声明 49:アジアの愚か者、アジアの野蛮性)を進んでいる。一発でもロケットを攻撃的に発射すれば、自国は吹っ飛んでしまう現実も見えず、おかしな言動を繰り返している奇妙な国も 未だに存在しているようである。そんなに愚かな動物は居るだろうか。

そこで、ちょっと賢くなって、アジア不戦条約を提案、アジアのいかなる国も自国の軍隊をアジアの国に出さない、攻撃しない、誓いをしたら如何であろうか。そして、軍事費は拡大させず、縮小する方向で努力することを申し合わせる。提案国日本は、核武装すべきところ、せず、 憲法改正すべきところ せず、条約の精神を尊重してともにしないとする。

人類は 宇宙の大きさや将来、初期を考察していたり、美しい文化を有しているのだから、闘争本能丸出しの世界から、公正の原則に従って、相手の立場に思いを致し、明るい、楽しい世界の建設に目を向けるべきである。過去志向ではなくて、恥ずかしい世界史を思い直して、人間らしい世界史を築いていこうではないか。

膨大な軍事費、エネルギーを楽しい方に向けようではないか。- これ、当たり前のことではないだろうか。恥ずかしい世界史、人間の性、そろそろ卒業して、少し、賢くなろうではないか。

これらは、ゼロ除算の間違いと同様、当たり前に見える。

以 上

再生核研究所声明 405(2017.12.31): ゼロ除算が拓いた幾何学の現象 ― 堪らなく楽しい新奇な現象 - デカルトの円定理から

図と式の表現が表しにくいので 簡単に参照されるサイトhttps://arxiv.org/abs/1711.04961

を挙げて その中の図と式を参照して頂いて、ゼロ除算が如何に面白いかを解説したい。

まず、始めにデカルトの円定理と呼ばれる美しい定理を参照して下さい。3つの円が外接するときに、それらに内接したり、外接する円の半径の間の関係を確立した定理です。

式は美しいのですが、表現で4つの半径は、完全に対称になっていることに気づけばさらに 美しさを深く理解できます。

論文の発想は、そもそも、点や直線は円の特別な場合と見なせるという数学を想起して、デカルトの円定理で述べた基の3つの円を 点や直線に置き換えた場合にも成り立つかと問題にしました。 点は半径ゼロの円ですが、直線も半径ゼロの円だということはゼロ除算の結果導かれた発見です。すると、デカルトの円定理の式で、1/0 が出てきますが、それらはゼロと解釈すれば 良いとなります。それで、2つが円で、もう一つが共通接線である場合を考えると、図1-2のようですが、きれいに成り立っていることが分かります。 この辺の定理、事実は和算の得意とする分野で、デカルトの円定理も含めて和算でも広く知られていたということです。3つの円が、点や直線になった場合をすべて考えてみて何時でも成り立てば、デカルトの円定理は 一層美しいと言えます。 あらゆる場合を考えるのですが、2つが円で、一つが点の場合、それらに接する円は存在しないようですので、その場合デカルトの円定理は成り立たないようにみえます。

そこで、点では成り立たないので、小さな円の場合を考えて、その円を点にした場合にどうなるかを考えてみました。どんな小さな円でもデカルトの円定理は成り立っていますから、その小さな円の半径がゼロに近づいた場合を 考えてみるとどうなるかと考えたくなります。

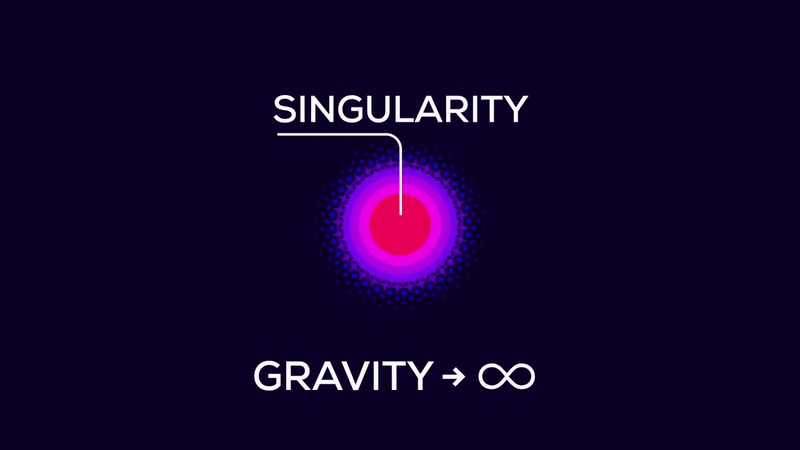

数学的に厳格に議論するために、3つの円と内接円(外接円)をきちんと方程式で書いて議論しました。 円を点にするとき、 円の表現は孤立特異点を有していて、そこでは考えられないというのが 現代数学です。 ゼロ分の式はゼロのところで考えられないからです。 例えば、定理7の円の方程式で、z = 1,-1 の場合が考えられる。そこで、意味のある図形が出てくる。 ゼロ除算算法では孤立特異点で有限確定値を与えることができますので、今まで考えられなかった特異点で考えみました。― 無限の彼方が、特異点に成る場合も多い。その結果、驚嘆すべきことが起きていることが分かりました。(この辺の記述は厳密な表現より情念に思いを入れました)。

その特異点から、点円原点と、赤い円と青い円が出て来ることが分かりました。点がこれらの3つに分かれて出てきたという実に面白い現象です。 原点の場合にはデカルトの定理が成り立ちませんが、赤い円では、何とデカルトの円定理が成り立っていることが、ゼロ除算算法での計算の結果から確認できます。 青い円は美しい状況に置かれた円ですが、それは点に近づけた円が、突然、元の2つの円に外接する、しかもちょうどそれらの円を直径にする円に変形したと解釈すると、ちょうど内接する円が 緑の円で、デカルトの定理が成り立っているという、驚嘆すべき現象です。

点に成って定理が成り立たない場面で、点が突然変異を起こして定理をそのまま成り立たせている現象が現れたと発想すると、この現象は世の一般的な現象における新規な現象として注目すべきではないでしょうか。 見かけ上成り立たない場合、そこが変形して成り立たせる世界が存在する。 ― ものは燃焼で変形する、変形以前のあるものは変形してもそのまま、引き継がれている。意味深長では ないだろうか。― 山根現象を想起して下さい。 ― これは、運動エネルギーが一定であったものが ある時、物質は突然消えて、物質は消えて運動エネルギーが熱エネルギーに変化する現象を表しています。

赤い円は、美しいので、その分野の有名なバーコフの円と呼ばれる円ですが、2つの円に直交していますが、点に近づいていくとき、 円は接していたのですが、出てきた円は接するのではなくて、直交でしょうか。 実に面白いことは ゼロ除算が発見した典型的な結果として、y軸の勾配はゼロ、\tan(\pi/2) =0 ですから、バーコフの円は2つの円に接しているということを述べていますから、 堪らなく楽しいと言えます。― 直交は接していると解釈できるという新発見です。 緑の円は美しく3つの円に接しています。

論文では、あらゆる場合を考えたと述べていますので、3つの円が3つの点でも、3本の直線の場合も考えて、デカルトの定理は成り立っていると述べていますので、さらに面白いです。それには、ゼロの意味を考えてゼロとは何かを発見する必要が有ります。

以 上

2017.12.29.14:17 アーカイブ審査の上、公表された。超古典的な考えに間違いがあると書いてあるので、担当者は慎重に扱った。http://arxiv.org/abs/1712.09467

再生核研究所声明 404(2017.12.30):

ゼロ除算の現状 ― 総合的な印象

ゼロ除算の著書を出版すべく執筆をしている。700件を超えるメモ、記録を参照しながら一応の素案、原案を152ページに纏めた。ゼロ除算発見4周年を目前にしている。そこで、ふと思い湧く印象について述べて置きたい。

ゼロ除算発見 4周年 目前で、数理論の内容は初歩数学であるから、全体が何もかも当たり前に思え、700件を超える知見も当たり前で、著書は簡潔に纏め切れると感じてきた。そのような折り、学位論文で提起、最初の著書で真正面から取り上げ、論じ、未解決の問題と述べてきた超難問が解けたとの論文が 北京大学 のQi'an Guan氏から送られてきた。秀才の関係者も解けず、関与する数学者ももはや世界に存在せず、従ってもはや300年以上も もう解決できないだろうと考えてきた。最初の著書出版1988年からでもちょうど30年を迎えている。全く予想できない発想、深い手段、複雑な構造、このような全く新奇な数学に驚嘆すると共に 北京大学の基礎の深さ、底力の大きさに驚嘆させられ、高貴な独創性、創造性、発想に感銘を受けている。 このような衝撃は友人の山田陽氏の研究などにも見られたが稀なる経験である。

この衝撃的な深い研究、高貴な理論に感銘している折りに、自らの著書、論文の位置づけについて思いを巡らすこととなった。

まずは、ゼロ除算の論理が、ゼロ除算の拓いた世界が当たり前と思える内容であるが、内容がアリストテレス、ユークリッド以来の世界観を変えるものである。 数学ではゼロ除算は未定義、不定性、不可能性が世の定説であるが、天才たちのいろいろな関与、昨年でも2編の大論文が発表されている。 ゼロ除算の永い、神秘的な歴史を回想すると、内容の意味の大きさと、理論の簡素さの大きな隔たりに、驚嘆させられる。極めて簡単な発見が、世界観の変更を要求している:

無限遠点はゼロで表される。すべての直線は原点を通り、ユークリッドの公理は成り立たない。 y軸の勾配はゼロ、\tan(\pi/2) =0であること。解析関数は孤立特異点で固有な値を取り、それが 重要な意味を持つこと。ゼロ除算の影響は初歩数学全般におよび、現代数学には大きな欠落、欠陥があるから、全般的に補充し、完全化されるべきである。極めて簡単な数学が、発見されて大きな影響を広く与える事実である。この差の大きさを 現代数学の目も眩むような高度さ、深さ、徹底した論理の厳格さの視点から思うとき、誠に奇妙な事件に思われて仕方がない。 余りにも大きな新規な結果に、そんなものは受け入れられないとは 多く人の印象であり、論文を相当発表、学会や国際会議でも講演を行っているにも関わらず、4年近く経っても公認の形にはなっていないようである。世間では新しい、基本的な数学が知られていないと言える。―― 我々の空間の認識がアリストテレス、ユークリッド以来 間違っているにも関わらずである。

ゼロ除算 0/0=0は 算術の創始者、ゼロの発見者 Brahmagupta (598 -668 ?) によって定義されていたにも関わらず、それは間違いであるとして1300年を超えて続いており、さらに、新たな説、論文が出版されている実におかしな状況にある。しかるに我々は ゼロ除算は既に当たり前であるとして、沢山の証拠を掲げて解説、説得を続けているが、理解は着実に進んでいるにも関わらず、理解は深くはなく、遅々として夜明け前のぼんやりしているような時代であると言える。数学者は、真実に忠実でなければならないのに、数学の研究では、論理には、感情や私情、予断、思い込みを入れてはならないのに、それが、数学の精神であるはずなのに かえって、数学者が予断と偏見、私情に囚われている状況が皮肉にも良く見える。 それは、ゼロ除算の理解が、素人の方の方が理解しやすい状況に現れている。 ― 数学は 絶対的に 厳格な論理でできているはずであるから、基礎が揺るぐはずがないとの信仰、信念を有しているためであろう。しかしながら、人間精神の開放と自由を求めて、非ユークリッド幾何学の出現から、人は大いに学ぶべきではないだろうか。 絶えず、人は何でも疑い、 と 問うべきである。 ― 人間存在の意義は 真智への愛にある。

今回の著書原案では一通り全体を纏めてみたが、全体の様子は、まずゼロ除算の導入をきちんと行い、論理をしっかりさせ、確立させ、歴史的な背景を述べ、ゼロ除算算法の考え方とその有効性を示す具体例を沢山述べた。それで、今まで、考えなかった世界の自然な大きな世界が良く見える様になるだろう。この時、我々の数学が、空間の認識が、如何に不完全なものであったかを 明白に理解されるだろう。

ゼロ除算のこの著書は 第1歩であり、いわば初歩入門書である。 本格的なゼロ除算の研究はここから始まると考えたい。Qi'an Guan氏のような数学者や、物理学者が現れて、ゼロ除算の世界は、面目を一新させ、目も眩むほどに発展させるだろうことを 信じて疑わない。

以 上

再生核研究所声明353(2017.2.2) ゼロ除算 記念日

2014.2.2 に 一般の方から100/0 の意味を問われていた頃、偶然に執筆中の論文原稿にそれがゼロとなっているのを発見した。直ぐに結果に驚いて友人にメールしたり、同僚に話した。それ以来、ちょうど3年、相当詳しい記録と経過が記録されている。重要なものは再生核研究所声明として英文と和文で公表されている。最初のものは

再生核研究所声明 148(2014.2.12): 100/0=0, 0/0=0 - 割り算の考えを自然に拡張すると ― 神の意志

で、最新のは

Announcement 352 (2017.2.2): On the third birthday of the division by zero z/0=0

である。

アリストテレス、ブラーマグプタ、ニュートン、オイラー、アインシュタインなどが深く関与する ゼロ除算の神秘的な永い歴史上の発見であるから、その日をゼロ除算記念日として定めて、世界史を進化させる決意の日としたい。ゼロ除算は、ユークリッド幾何学の変更といわゆるリーマン球面の無限遠点の考え方の変更を求めている。― 実際、ゼロ除算の歴史は人類の闘争の歴史と共に 人類の愚かさの象徴であるとしている。

心すべき要点を纏めて置きたい。

1) ゼロの明確な発見と算術の確立者Brahmagupta (598 - 668 ?) は 既にそこで、0/0=0 と定義していたにも関わらず、言わば創業者の深い考察を理解できず、それは間違いであるとして、1300年以上も間違いを繰り返してきた。

2) 予断と偏見、慣習、習慣、思い込み、権威に盲従する人間の精神の弱さ、愚かさを自戒したい。我々は何時もそのように囚われていて、虚像を見ていると 真智を愛する心を大事にして行きたい。絶えず、それは真かと 問うていかなければならない。

3) ピタゴラス派では 無理数の発見をしていたが、なんと、無理数の存在は自分たちの世界観に合わないからという理由で、― その発見は都合が悪いので ― 、弟子を処刑にしてしまったという。真智への愛より、面子、権力争い、勢力争い、利害が大事という人間の浅ましさの典型的な例である。

4) この辺は、2000年以上も前に、既に世の聖人、賢人が諭されてきたのに いまだ人間は生物の本能レベルを越えておらず、愚かな世界史を続けている。人間が人間として生きる意義は 真智への愛にある と言える。

5) いわば創業者の偉大な精神が正確に、上手く伝えられず、ピタゴラス派のような対応をとっているのは、本末転倒で、そのようなことが世に溢れていると警戒していきたい。本来あるべきものが逆になっていて、社会をおかしくしている。

6) ゼロ除算の発見記念日に 繰り返し、人類の愚かさを反省して、明るい世界史を切り拓いて行きたい。

以 上

追記:

The division by zero is uniquely and reasonably determined as 1/0=0/0=z/0=0 in the natural extensions of fractions. We have to change our basic ideas for our space and world:

Division by Zero z/0 = 0 in Euclidean Spaces

Hiroshi Michiwaki, Hiroshi Okumura and Saburou Saitoh

International Journal of Mathematics and Computation Vol. 28(2017); Issue 1, 2017), 1-16.

http://www.scirp.org/journal/alamt http://dx.doi.org/10.4236/alamt.2016.62007

http://www.ijapm.org/show-63-504-1.html

http://www.diogenes.bg/ijam/contents/2014-27-2/9/9.pdf

再生核研究所声明371(2017.6.27)ゼロ除算の講演― 国際会議 https://sites.google.com/site/sandrapinelas/icddea-2017 報告

https://ameblo.jp/syoshinoris/entry-12287338180.html

1/0=0、0/0=0、z/0=0

http://ameblo.jp/syoshinoris/entry-12276045402.html

1/0=0、0/0=0、z/0=0

http://ameblo.jp/syoshinoris/entry-12263708422.html

1/0=0、0/0=0、z/0=0

http://ameblo.jp/syoshinoris/entry-12272721615.html

ソクラテス・プラトン・アリストテレス その他

https://ameblo.jp/syoshinoris/entry-12328488611.html

ゼロ除算の論文リスト:

List of division by zero:

L. P. Castro and S. Saitoh, Fractional functions and their representations, Complex Anal. Oper. Theory {\bf7} (2013), no. 4, 1049-1063.

M. Kuroda, H. Michiwaki, S. Saitoh, and M. Yamane,

New meanings of the division by zero and interpretations on $100/0=0$ and on $0/0=0$, Int. J. Appl. Math. {\bf 27} (2014), no 2, pp. 191-198, DOI: 10.12732/ijam.v27i2.9.

T. Matsuura and S. Saitoh,

Matrices and division by zero z/0=0,

Advances in Linear Algebra \& Matrix Theory, 2016, 6, 51-58

Published Online June 2016 in SciRes. http://www.scirp.org/journal/alamt

\\ http://dx.doi.org/10.4236/alamt.201....

T. Matsuura and S. Saitoh,

Division by zero calculus and singular integrals. (Differential and Difference Equations with Applications. Springer Proceedings in Mathematics \& Statistics.)

T. Matsuura, H. Michiwaki and S. Saitoh,

$\log 0= \log \infty =0$ and applications. (Submitted for publication).

H. Michiwaki, S. Saitoh and M.Yamada,

Reality of the division by zero $z/0=0$. IJAPM International J. of Applied Physics and Math. 6(2015), 1--8. http://www.ijapm.org/show-63-504-1....

H. Michiwaki, H. Okumura and S. Saitoh,

Division by Zero $z/0 = 0$ in Euclidean Spaces,

International Journal of Mathematics and Computation, 28(2017); Issue 1, 2017), 1-16.

H. Okumura, S. Saitoh and T. Matsuura, Relations of $0$ and $\infty$,

Journal of Technology and Social Science (JTSS), 1(2017), 70-77.

S. Pinelas and S. Saitoh,

Division by zero calculus and differential equations. (Differential and Difference Equations with Applications. Springer Proceedings in Mathematics \& Statistics).

S. Saitoh, Generalized inversions of Hadamard and tensor products for matrices, Advances in Linear Algebra \& Matrix Theory. {\bf 4} (2014), no. 2, 87--95. http://www.scirp.org/journal/ALAMT/

S. Saitoh, A reproducing kernel theory with some general applications,

Qian,T./Rodino,L.(eds.): Mathematical Analysis, Probability and Applications - Plenary Lectures: Isaac 2015, Macau, China, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, {\bf 177}(2016), 151-182. (Springer) .

http://matome.naver.jp/odai/2135710882669605901

Title page of Leonhard Euler, Vollständige Anleitung zur Algebra, Vol. 1 (edition of 1771, first published in 1770), and p. 34 from Article 83, where Euler explains why a number divided by zero gives infinity.

https://notevenpast.org/dividing-nothing/

私は数学を信じない。 アルバート・アインシュタイン / I don't believe in mathematics. Albert Einstein→ゼロ除算ができなかったからではないでしょうか。

ドキュメンタリー 2017: 神の数式 第2回 宇宙はなぜ生まれたのか

https://www.youtube.com/watch?v=iQld9cnDli4

〔NHKスペシャル〕神の数式 完全版 第3回 宇宙はなぜ始まったのか

https://www.youtube.com/watch?v=DvyAB8yTSjs&t=3318s

NHKスペシャル〕神の数式 完全版 第1回 この世は何からできているのか

https://www.youtube.com/watch?v=KjvFdzhn7Dc

NHKスペシャル 神の数式 完全版 第4回 異次元宇宙は存在するか

https://www.youtube.com/watch?v=fWVv9puoTSs

ゼロ除算の論文

Mysterious Properties of the Point at Infinity

https://arxiv.org/abs/1712.09467

Algebraic division by zero implemented as quasigeometric multiplication by infinity in real and complex multispatial hyperspaces

Author: Jakub Czajko, 92(2) (2018) 171-197

![]() WSN 92(2) (2018) 171-197

WSN 92(2) (2018) 171-197

http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2017/12/WSN-922-2018-171-197.pdf