ゼロから学ぶ

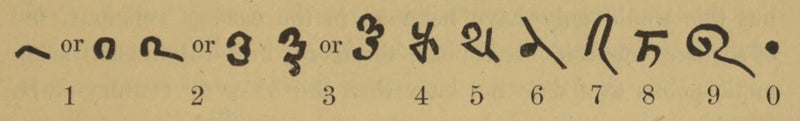

Last week saw the addition of an important footnote to India’s intellectual history. According to Oxford University’s Bodleian Libraries, radiocarbon dating now shows the Bakhshali manuscript—it was found buried near Peshawar in 1881—to date back to the 3rd or 4th century, which makes it almost half a millennium older than previously believed. This means that the origin of the concept of zero—present in the manuscript—is far older than previously believed. Until now, that origin was thought to date back to the 9th century in the form of an inscription in a Gwalior temple.

India’s rich history in mathematics is a matter of record. From the Pythagorean theorem to Pell’s equation, there is evidence that advances attributed to others were in fact first made in India. The Kerala School of Mathematics’s work on calculus similarly predates the likes of Isaac Newton.

It is a pity, then, that this formidable legacy has not been parlayed into continued achievement—explained, perhaps, by a failure to incorporate it into current educational systems.

http://www.livemint.com/Opinion/UQcYCjd72jxQGt6uki2SgN/Learning-from-zero.html

とても興味深く読みました:

再生核研究所声明311(2016.07.05) ゼロ0とは何だろうか

ここ2年半、ゼロで割ること、ゼロ除算を考えているが、ゼロそのものについてひとりでに湧いた想いがあるので、その想いを表現して置きたい。

数字のゼロとは、実数体あるいは複素数体におけるゼロであり、四則演算で、加法における単位元(基準元)で、和を考える場合、何にゼロを加えても変わらない元として定義される。積を考えて変わらない元が数字の1である:

Wikipedia:ウィキペディア:

初等代数学[編集]

数の 0 は最小の非負整数である。0 の後続の自然数は 1 であり、0 より前に自然数は存在しない。数 0 を自然数に含めることも含めないこともあるが、0 は整数であり、有理数であり、実数(あるいは代数的数、複素数)である。

数 0 は正でも負でもなく、素数でも合成数でも単数でもない。しかし、0は偶数である。

以下は数 0 を扱う上での初等的な決まりごとである。これらの決まりはxを任意の実数あるいは複素数として適用して構わないが、それ以外の場合については何も言及していないということについては理解されなければならない。

加法:x + 0 = 0 +x=x. つまり 0 は加法に関する単位元である。

減法: x− 0 =x, 0 −x= −x.

乗法:x 0 = 0 ·x= 0.

除法:xが 0 でなければ0⁄x= 0 である。しかしx⁄0は、0 が乗法に関する逆元を持たないために、(従前の規則の帰結としては)定義されない(ゼロ除算を参照)。

実数の場合には、数直線で、複素数の場合には複素平面を考えて、すべての実数や複素数は直線や平面上の点で表現される。すなわち、座標系の導入である。

これらの座標系が無ければ、直線や平面はただ伸びたり、拡がったりする空間、位相的な点集合であると考えられるだろう。― 厳密に言えば、混沌、幻のようなものである。単に伸びたり、広がった空間にゼロ、原点を対応させるということは 位置の基準点を定めること と考えられるだろう。基準点は直線や平面上の勝手な点にとれることに注意して置こう。原点だけでは、方向の概念がないから、方向の基準を勝手に決める必要がある。直線の場合には、直線は点で2つの部分に分けられるので、一方が正方向で、他が負方向である。平面の場合には、原点から出る勝手な半直線を基準、正方向として定めて、原点を回る方向を定めて、普通は時計の回りの反対方向を 正方向と定める。これで、直線や平面に方向の概念が導入されたが、さらに、距離(長さ)の単位を定めるため、原点から、正方向の点(これも勝手に指定できる)を1として定める。実数の場合にも複素数の場合にも数字の1をその点で表す。以上で、位置、方向、距離の概念が導入されたので、あとはそれらを基礎に数直線や複素平面(座標)を考える、すなわち、直線と実数、平面と複素数を1対1に対応させる。これで、実数も複素数も秩序づけられ、明瞭に表現されたと言える。ゼロとは何だろうか、それは基準の位置を定めることと発想できるだろう。

― 国家とは何だろうか。国家意思を定める権力機構を定め、国家を動かす基本的な秩序を定めることであると原理を述べることができるだろう。

数直線や複素平面では 基準点、0と1が存在する。これから数学を展開する原理を下記で述べている:

しかしながら、数学について、そもそも数学とは何だろうかと問い、ユニバースと数学の関係に思いを致すのは大事ではないだろうか。この本質論については幸運にも相当に力を入れて書いたものがある:

19/03/2012

ここでは、数学とは何かについて考えながら、数学と人間に絡む問題などについて、幅.広く面白く触れたい。

複素平面ではさらに大事な点として、純虚数i が存在するが、ゼロ除算の発見で、最近、明確に認識された意外な点は、実数の場合にも、複素数の場合にも、ゼロに対応する点が存在するという発見である。ゼロに対応する点とは何だろうか?

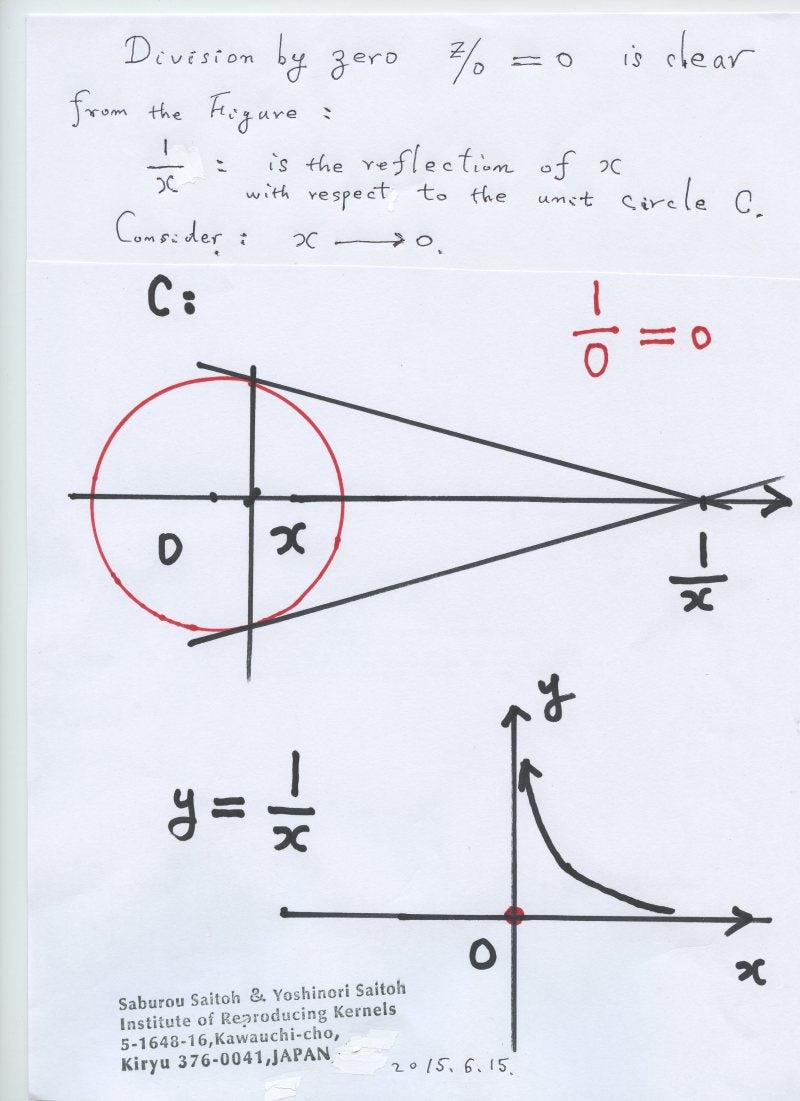

直線や平面で実数や複素数で表されない点が存在するであろうか? 無理して探せば、いずれの場合にも、原点から無限に遠ざかった先が気になるのではないだろうか? そうである立体射影した場合における無限遠点が正しくゼロに対応する点ではないかと発想するだろう。その美しい点は無限遠点としてその美しさと自然さ故に100年を超えて数学界の定説として揺るぐことはなかった。ゼロに対応する点は無限遠点で、1/0=∞ と考えられてきた。オイラー、アーベル、リーマンの流れである。

ところが、ゼロ除算は1/0=0 で、実は無限遠点はゼロに対応していることが確認された。

直線を原点から、どこまでも どこまでも遠ざかって行くと、どこまでも行くが、その先まで行くと(無限遠点)突然、ゼロに戻ることを示している。これが数学であり、我々の空間であると考えられる。この発見で、我々の数学の結構な部分が修正、補充されることが分かりつつある。

ゼロ除算は可能であり、我々の空間の認識を変える必要がある。ゼロで割る多くの公式である意味のある世界が広がってきた。それらが 幾何学、解析学、代数学などと調和して数学が一層美しい世界であることが分かってきた。

全ての直線はある意味で、原点、基準点を通ることが示されるが、これは無限遠点の影が投影されていると解釈され、原点はこの意味で2重性を有している、無限遠点と原点が重なっている現象を表している。この2重性は 基本的な指数関数y=e^x が原点で、0 と1 の2つの値をとると表現される。このことは、今後大きな意味を持ってくるだろう。

古来、ゼロと無限の関係は何か通じていると感じられてきたが、その意味が、明らかになってきていると言える。

2点から無限に遠い点 無限遠点は異なり、無限遠点は基準点原点の指定で定まるとの認識は面白く、大事ではないだろうか。

以 上

再生核研究所声明 382 (2017.9.11): ニュートンを越える天才たちに-育成する立場の人に

次のような文書を残した: いま思いついたこと:ニュートンは偉く、ガウス、オイラーなども 遥かに及ばないと 何かに書いてあると言うのです。それで、考え、思いついた。 ガウス、オイラーの業績は とても想像も出来なく、如何に基本的で、深く、いろいろな結果がどうして得られたのか、思いもよらない。まさに天才である。数学界にはそのような天才が、結構多いと言える。しかるに、ニュートンの業績は 万有引力の法則、運動の法則、微積分学さえ、理解は常人でも出来き、多くの数学上の結果もそうである。しかるにその偉大さは 比べることも出来ない程であると表現されると言う。それは、どうしてであろうか。確かに世界への甚大な影響として 納得できる面がある。- 初めて スタンフォード大学を訪れた時、確かにニュートンの肖像画が 別格高く掲げられていたことが、鮮明に想い出されてくる。- 今でもそうであろうか?(2017.9.8.10:42)。

万物の運動を支配する法則、力、エネルギーの原理、長さ、面積、体積を捉え、傾き、勾配等の概念を捉えたのであるから、森羅万象のある基礎部分をとらえたものとして、世界史における影響が甚大であると考えれば その業績の大きさに驚かされる。

世界史における甚大な影響として、科学上ではないが、それらを越える、宗教家の大きな存在に まず、注意を喚起して置きたい。数学者、天文学者では ゼロを数として明確に導入し、負の数も考え、算術の法則(四則演算)を確立し、ゼロ除算0/0=0を宣言したBrahmagupta (598 -668 ?) の 偉大な影響 にも特に注意したい。

そのように偉大なるニュートンを発想すれば、それを越える偉大なる歴史上の存在の可能性を考えたくなるのは人情であろう。そこで、天才たちやそれを育成したいと考える人たちに 如何に考えるべきかを述べて置きたい。

万人にとって近い存在で、甚大な貢献をするであろう、科学的な分野への志向である。鍵は 生命と情報ではないだろうか。偉大なる発見、貢献であるから具体的に言及できるはずがない。しかしながら、科学が未だ十分に達しておらず、しかも万人に甚大な影響を与える科学の未知の分野として、生命と情報分野における飛躍的な発見は ニュートンを越える発見に繋がるのではないだろうか。

生物とは何者か、どのように作られ、どのように活動しているか、本能と環境への対応の原理を支配する科学的な体系、説明である。生命の誕生と終末の後、人間精神の在り様と物理的な世界の関係、殆ど未知の雄大な分野である。

情報とは何か、情報と人間の関係、影響、発展する人工知能の方向性とそれらを統一する原理と理論。情報と物の関係。情報が物を動かしている実例が存在する。

それらの分野における画期的な成果は ニュートンを越える世界史上の発見として出現するのではないだろうか。

これらの難解な課題においてニュ-トンの場合の様に常人でも理解できるような簡明な法則が発見されるのではないだろうか。

人類未だ猿や動物にも劣る存在であるとして、世界史を恥ずかしい歴史として、未来人は考え、評価するだろう。世の天才たちの志向について、またそのような偉大なる人材を育成する立場の方々の注意を喚起させたい。偉大なる楽しい夢である。

それにはまずは、世界史を視野に、人間とは何者かと問い、神の意思を捉えようとする真智への愛を大事に育てて行こうではないか。

以 上

再生核研究所声明 383 (2017.9.18): 人間の精神の高まりについての視点

題名の正確な意味の表現は難しい。そこで、具体的な例を挙げて意図していることをより明らかにしよう。

小学生時代を回想しよう。 低学年ではどんどん世界が広がっていくようで、知識も情報も世界も段々、どんどん広がりどんどん世界が見えるようになっていくと感じられるだろう。 それと同時に 過去の自分の様、様子が良く見える、分かる様に感じられるだろう。 このような現象は、登山でどんどん登って行くと視野が開けて、辿ってきた様、情景がすっかり見え全体の様子が分かるような経験にもみられる。このような事は旅行で ある小さな町を訪れ、滞在しているにつれて 町全体の様子が段々分かってきて、町全体をあるイメージで捉えられるようになるだろう。最初の段階で戸惑っていた自分を知ることが出来るだろう。これらの現象は様様の研究や学問、芸術、修業等についてもみられるといえる。― ある意味での進化である。 ここでは、そのような現象を、登山の例から 人間精神の高まりと表現した。正確な表現は心の問題であるから難しい。大きな特徴は段々今までの状況を含むような形で、知識や情報が拡大して、心も質的に変化して以前の状況をより広い視点から捉えられるように成長、進んでいることである。

人生とは何か、人間とは何かの基本的な 方向として、この意味における人間の精神の高まりがあると考えられる。逆に考えてみれば、知識や情報が拡大し、精神の高まりがなければ、必ず、停滞、退屈になり、そのような生活には飽きて、生き生きした人生にはならないのではないだろうか。人間、生物的な 本能的な欲求がある程度満たされれば、必ず、情報や知識を欲求し、やがて神の意思を知りたいという真智への愛に至るのではないだろうか。 この過程にみられる、人間の精神の高まり の様子、 状況に関心を持つ。

人間は真理を追究し、情報、知識の増大方向で進むが どんどん山頂を目指して進む時、 我々の精神全体はどのように変化していくであろうか、人間とはどのように成長していくであろうか。 数学界の天才、ニュートンとライプニッツは 生涯微積分学の発見の先駆者たるを主張して、裁判闘争を続けていたという、お粗末とも言える、事実が存在する。他方、精神の高まりを象徴する用語として、人物たる人物、人格者、覚者、賢人、悟りの境地、聖人などの理想を表す概念が存在する。― 人類自身、全体があたかも子供たちである様に見えてしまう進化した人間を想定すると慄然とするだろう。人生、世界、人類さえみえてしまう者の存在、思い当たる人として お釈迦様などが考えられよう。

ゼロ除算の発見で、人生とはゼロから始まり、何かが拡大を続け、やがて突然にゼロに帰すると表現した。この拡大は 正確には何を意味するであろうか。知識や情報、経験の増大は基本的であるが、覚性度なども気になる要素ではないだろうか。どんどん気づき、世界がどんどん見えてくる面である。

人生、精神的な高まりを通して成人を迎え、円熟期を迎えるが、人間の成長の理想的な境地とは何であろうか。知識を沢山集めてものしりになったり、どんどん発見や発明を続けていけば良いのだろうか。沢山良いものを発見したり、発明していけば良いのだろうか。

人間とは どのように作られているのかと 問う。― 人間存在の意義を求めている。

ある山頂に達して、人生、世界とは そのようなものであるとの見識に達した時、その心情のいろいろな在り様と いろいろな差は どのように解釈されるべきであろうか?

良き、人間とは、人生とはどのようなものであろうか?

― しかしながら、人生における基本定理、 人生の意義は感動することにある はそのような思考の基本になるのではないだろうか。

以 上

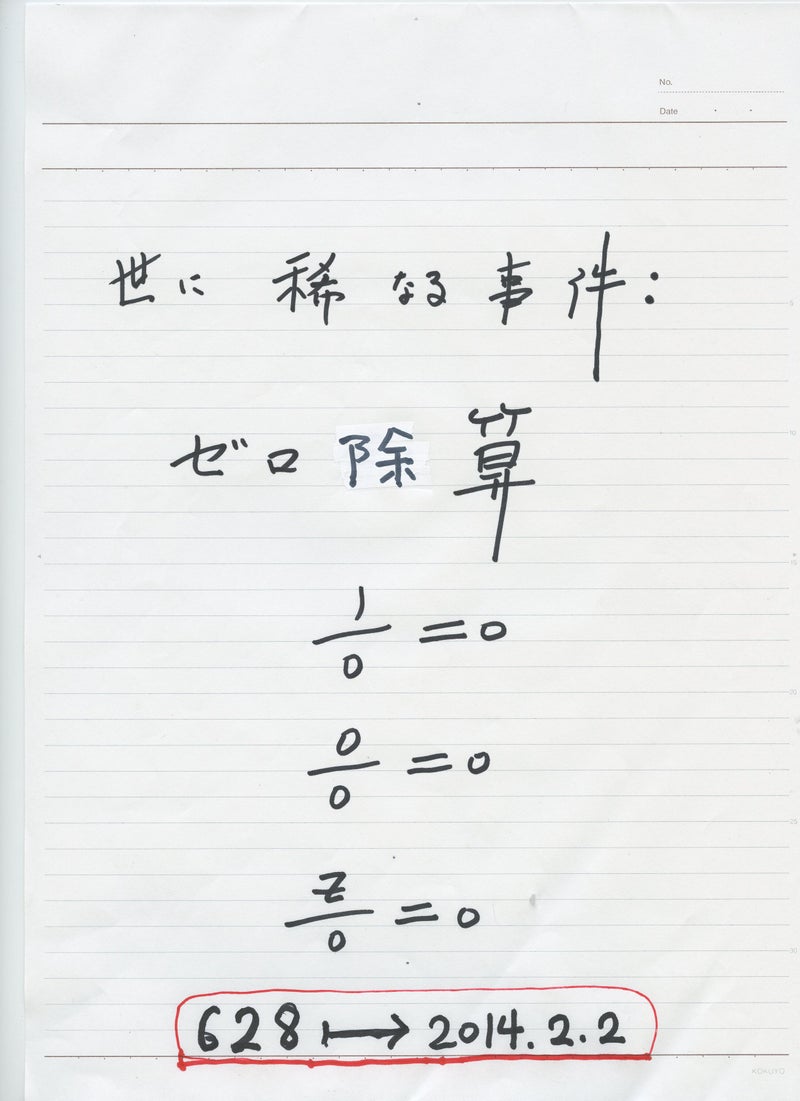

再生核研究所声明353(2017.2.2) ゼロ除算 記念日

2014.2.2 に 一般の方から100/0 の意味を問われていた頃、偶然に執筆中の論文原稿にそれがゼロとなっているのを発見した。直ぐに結果に驚いて友人にメールしたり、同僚に話した。それ以来、ちょうど3年、相当詳しい記録と経過が記録されている。重要なものは再生核研究所声明として英文と和文で公表されている。最初のものは

再生核研究所声明 148(2014.2.12): 100/0=0, 0/0=0 - 割り算の考えを自然に拡張すると ― 神の意志

で、最新のは

Announcement 352 (2017.2.2): On the third birthday of the division by zero z/0=0

である。

アリストテレス、ブラーマグプタ、ニュートン、オイラー、アインシュタインなどが深く関与する ゼロ除算の神秘的な永い歴史上の発見であるから、その日をゼロ除算記念日として定めて、世界史を進化させる決意の日としたい。ゼロ除算は、ユークリッド幾何学の変更といわゆるリーマン球面の無限遠点の考え方の変更を求めている。― 実際、ゼロ除算の歴史は人類の闘争の歴史と共に 人類の愚かさの象徴であるとしている。

心すべき要点を纏めて置きたい。

1) ゼロの明確な発見と算術の確立者Brahmagupta (598 - 668 ?) は 既にそこで、0/0=0 と定義していたにも関わらず、言わば創業者の深い考察を理解できず、それは間違いであるとして、1300年以上も間違いを繰り返してきた。

2) 予断と偏見、慣習、習慣、思い込み、権威に盲従する人間の精神の弱さ、愚かさを自戒したい。我々は何時もそのように囚われていて、虚像を見ていると 真智を愛する心を大事にして行きたい。絶えず、それは真かと 問うていかなければならない。

3) ピタゴラス派では 無理数の発見をしていたが、なんと、無理数の存在は自分たちの世界観に合わないからという理由で、― その発見は都合が悪いので ― 、弟子を処刑にしてしまったという。真智への愛より、面子、権力争い、勢力争い、利害が大事という人間の浅ましさの典型的な例である。

4) この辺は、2000年以上も前に、既に世の聖人、賢人が諭されてきたのに いまだ人間は生物の本能レベルを越えておらず、愚かな世界史を続けている。人間が人間として生きる意義は 真智への愛にある と言える。

5) いわば創業者の偉大な精神が正確に、上手く伝えられず、ピタゴラス派のような対応をとっているのは、本末転倒で、そのようなことが世に溢れていると警戒していきたい。本来あるべきものが逆になっていて、社会をおかしくしている。

6) ゼロ除算の発見記念日に 繰り返し、人類の愚かさを反省して、明るい世界史を切り拓いて行きたい。

以 上

追記:

The division by zero is uniquely and reasonably determined as 1/0=0/0=z/0=0 in the natural extensions of fractions. We have to change our basic ideas for our space and world:

Division by Zero z/0 = 0 in Euclidean Spaces

Hiroshi Michiwaki, Hiroshi Okumura and Saburou Saitoh

International Journal of Mathematics and Computation Vol. 28(2017); Issue 1, 2017), 1-16.

http://www.scirp.org/journal/alamt http://dx.doi.org/10.4236/alamt.2016.62007

http://www.ijapm.org/show-63-504-1.html

http://www.diogenes.bg/ijam/contents/2014-27-2/9/9.pdf

再生核研究所声明371(2017.6.27)ゼロ除算の講演― 国際会議 https://sites.google.com/site/sandrapinelas/icddea-2017 報告

http://ameblo.jp/syoshinoris/theme-10006253398.html

1/0=0、0/0=0、z/0=0

http://ameblo.jp/syoshinoris/entry-12276045402.html

1/0=0、0/0=0、z/0=0

http://ameblo.jp/syoshinoris/entry-12263708422.html

1/0=0、0/0=0、z/0=0

http://ameblo.jp/syoshinoris/entry-12272721615.html