"¿Por qué necesitamos un número para nada?". Esa es la reacción que, según el profesor de Oxford Marcus du Sautoy, tuvieron los europeos al encontrarse por primera vez con el cero. Y la verdad es que la reacción tiene todo el sentido del mundo: hoy nos parece un concepto de sentido común, pero es algo muy abstracto y cualquiera diría que hasta un poco inútil.

Al fin y al cabo, los griegos, los grandes genios matemáticos de la historia de la humanidad, desarrollaron un sin fin de teorías y descubrieron cientos de teoremas sin tener que recurrir a ese famoso cero. "La utilidad de este número será muy cercana a su valor", sostenían muchos matemáticos europeos.

Y, sin embargo, el cero ha sido uno de los mayores avances de la historia.

Persiguiendo a la nada a través de la historia

Por eso es uno de los conceptos más estudiados por los historiadoresde las matemáticas. Hasta ahora se pensaba que el registro más antiguo del cero estaba en un texto llamado Brahma-sphuta-siddhanta. Escrito en el 628, se trata de la obra cumbre del matemático y astrónomo indio Brahmagupta.

Nada de lo que se ha descubierto hoy cambia eso (o, al menos, no del todo). La de Brahmagupta es la primera vez que un texto incluye una buena comprensión del número. Pero un equipo de la Universidad de Oxford ha encontrado una referencia aún más antigua.

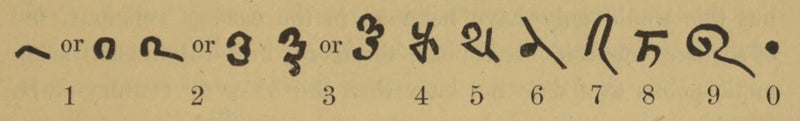

Y, como ha revelado hoy The Guardian, lo han hecho en un documento llamado 'Bakhshali' que contiene cientos de ceros unos 500 años antes de la elaboración del Brahma-sphuta-siddhanta.

El manuscrito en cuestión (encontrado en 1881 cerca de Peshawar y adquirido por la Biblioteca Bodleiana de Oxford en 1992) es una enorme colección de 70 piezas de corteza de abedul escritas en sánscrito.

Un cuadernillo de ejercicios de aritmética

Curiosamente, su traducción sugiere que estamos ante una suerte de libro de texto para comerciantes en plena Ruta de la Seda. No en vano el manuscrito está lleno problemas y ejercicios prácticos.

Entre todos esos problemas el cero aparece, sobre todo, como un marcador de posición. En "10" indica que no hay unidades, mientras que en "101" indica que no hay decenas. También hay al menos un problema en que la respuesta final es esa, cero patatero.

Lo interesante es que, aunque por su enfoque, el cero no aparece haciendo de las suyas, el símbolo es el mismo que luego evolucionó hasta nuestro cero. Algo que lo diferencia de la doble cuña babilónica o de las conchas mayas y que nos señala que ahí estaba surgiendo (o ya había surgido) la idea de cero con todo su potencial.

Las otras matemáticas

La nada es un concepto elusivo. Los romanos levantaron un imperio con una efervescencia comercial increíble y desarrollaron complejísimas obras de ingeniería sin recurrir a ella. Y sin embargo, el salto del cero desde la notación posicional a convertirse en un número por derecho propio fue algo realmente revolucionario.

Por eso, los estudios sobre sus raíces no solo son una reivindicación de "las otras matemáticas" (babilónicas, mesoamericanas o, sobre todo, indias), sino que nos obligan a reflexionar sobre el impacto de las tradiciones culturales en el desarrollo de ideas científicas. Algo que, insospechadamente, está a la orden del día.

とても興味深く読みました:

再生核研究所声明 375 (2017.7.21):ブラックホール、ゼロ除算、宇宙論

本年はブラックホール命名50周年とされていたが、最近、wikipedia で下記のように修正されていた:

名称[編集]

"black hole"という呼び名が定着するまでは、崩壊した星を意味する"collapsar"[1](コラプサー)などと呼ばれていた。光すら脱け出せない縮退星に対して "black hole" という言葉が用いられた最も古い印刷物は、ジャーナリストのアン・ユーイング (Ann Ewing) が1964年1月18日の Science News-Letter の "'Black holes' in space" と題するアメリカ科学振興協会の会合を紹介する記事の中で用いたものである[2][3][4]。一般には、アメリカの物理学者ジョン・ホイーラーが1967年に "black hole" という名称を初めて用いたとされるが[5]、実際にはその年にニューヨークで行われた会議中で聴衆の一人が洩らした言葉をホイーラーが採用して広めたものであり[3]、またホイーラー自身は "black hole" という言葉の考案者であると主張したことはない[3]。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB

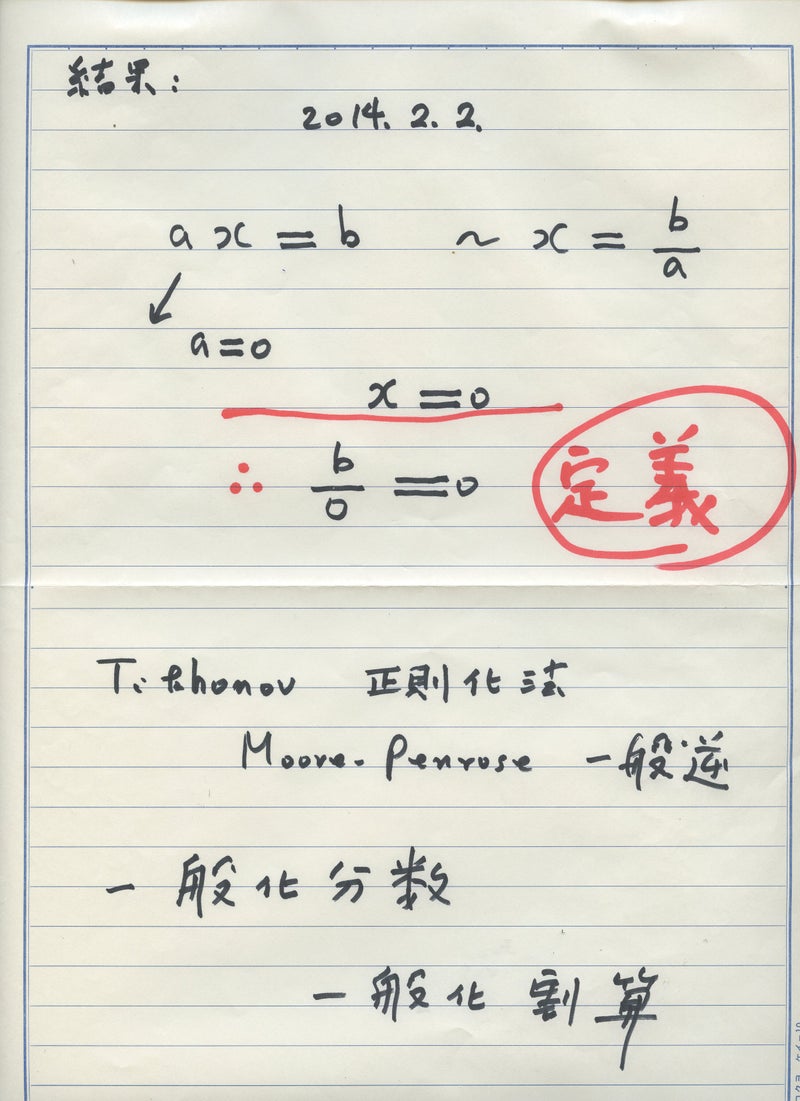

世界は広いから、情報が混乱することは よく起きる状況がある。ブラックホールの概念と密接な関係のあるゼロ除算の発見(2014.2.2)については、歴史的な混乱が生じないようにと 詳しい経緯、解説、論文、公表過程など記録するように配慮してきた。

ゼロ除算は簡単で自明であると初期から述べてきたが、問題はそこから生じるゼロ除算算法とその応用であると述べている。しかし、その第1歩で議論は様々でゼロ除算自身についていろいろな説が存在して、ゼロ除算は現在も全体的に混乱していると言える。インターネットなどで参照出来る膨大な情報は、我々の観点では不適当なものばかりであると言える。もちろん学術界ではゼロ除算発見後3年を経過しているものの、古い固定観念に囚われていて、新しい発見は未だ認知されているとは言えない。最近国際会議でも現代数学を破壊するので、認められない等の意見が表明された(再生核研究所声明371(2017.6.27)ゼロ除算の講演― 国際会議 https://sites.google.com/site/sandrapinelas/icddea-2017 報告)。そこで、初等数学から、500件を超えるゼロ除算の証拠、効用の事実を示して、ゼロ除算は確定していること、ゼロ除算算法の重要性を主張し、基本的な世界を示している。

ゼロ除算について、膨大な歴史、文献は、ゼロ除算が神秘的なこととして、扱われ、それはアインシュタインの言葉に象徴される:

Here, we recall Albert Einstein's words on mathematics:

Blackholes are where God divided by zero.

I don't believe in mathematics.

George Gamow (1904-1968) Russian-born American nuclear physicist and cosmologist remarked that "it is well known to students of high school algebra" that division by zero is not valid; and Einstein admitted it as {\bf the biggest blunder of his life} (Gamow, G., My World Line (Viking, New York). p 44, 1970).

ところが結果は、実に簡明であった:

The division by zero is uniquely and reasonably determined as 1/0=0/0=z/0=0 in the natural extensions of fractions. We have to change our basic ideas for our space and world

しかしながら、ゼロ及びゼロ除算は、結果自体は 驚く程単純であったが、神秘的な新たな世界を覗かせ、ゼロ及びゼロ除算は一層神秘的な対象であることが顕になってきた。ゼロのいろいろな意味も分かってきた。 無限遠点における強力な飛び、ワープ現象とゼロと無限の不思議な関係である。アリストテレス、ユークリッド以来の 空間の認識を変える事件をもたらしている。 ゼロ除算の結果は、数理論ばかりではなく、世界観の変更を要求している。 端的に表現してみよう。 これは宇宙の生成、消滅の様、人生の様をも表しているようである。 点が球としてどんどん大きくなり、球面は限りなく大きくなって行く。 どこまで大きくなっていくかは、 分からない。しかしながら、ゼロ除算はあるところで突然半径はゼロになり、最初の点に帰するというのである。 ゼロから始まってゼロに帰する。 ―― それは人生の様のようではないだろうか。物心なしに始まった人生、経験や知識はどんどん広がって行くが、突然、死によって元に戻る。 人生とはそのようなものではないだろうか。 はじめも終わりも、 途中も分からない。 多くの世の現象はそのようで、 何かが始まり、 どんどん進み、そして、戻る。 例えばソロバンでは、願いましては で計算を始め、最後はご破産で願いましては、で終了する。 我々の宇宙も淀みに浮かぶ泡沫のようなもので、できては壊れ、できては壊れる現象を繰り返しているのではないだろうか。泡沫の上の小さな存在の人間は結局、何も分からず、われ思うゆえにわれあり と自己の存在を確かめる程の能力しか無い存在であると言える。 始めと終わり、過程も ようとして分からない。

ブラックホールとゼロ除算、ゼロ除算の発見とその後の数学の発展を眺めていて、そのような宇宙観、人生観がひとりでに湧いてきて、奇妙に納得のいく気持ちになっている。

以 上

再生核研究所声明 382 (2017.9.11): ニュートンを越える天才たちに-育成する立場の人に

次のような文書を残した: いま思いついたこと:ニュートンは偉く、ガウス、オイラーなども 遥かに及ばないと 何かに書いてあると言うのです。それで、考え、思いついた。 ガウス、オイラーの業績は とても想像も出来なく、如何に基本的で、深く、いろいろな結果がどうして得られたのか、思いもよらない。まさに天才である。数学界にはそのような天才が、結構多いと言える。しかるに、ニュートンの業績は 万有引力の法則、運動の法則、微積分学さえ、理解は常人でも出来き、多くの数学上の結果もそうである。しかるにその偉大さは 比べることも出来ない程であると表現されると言う。それは、どうしてであろうか。確かに世界への甚大な影響として 納得できる面がある。- 初めて スタンフォード大学を訪れた時、確かにニュートンの肖像画が 別格高く掲げられていたことが、鮮明に想い出されてくる。- 今でもそうであろうか?(2017.9.8.10:42)。

万物の運動を支配する法則、力、エネルギーの原理、長さ、面積、体積を捉え、傾き、勾配等の概念を捉えたのであるから、森羅万象のある基礎部分をとらえたものとして、世界史における影響が甚大であると考えれば その業績の大きさに驚かされる。

世界史における甚大な影響として、科学上ではないが、それらを越える、宗教家の大きな存在に まず、注意を喚起して置きたい。数学者、天文学者では ゼロを数として明確に導入し、負の数も考え、算術の法則(四則演算)を確立し、ゼロ除算0/0=0を宣言したBrahmagupta (598 -668 ?) の 偉大な影響 にも特に注意したい。

そのように偉大なるニュートンを発想すれば、それを越える偉大なる歴史上の存在の可能性を考えたくなるのは人情であろう。そこで、天才たちやそれを育成したいと考える人たちに 如何に考えるべきかを述べて置きたい。

万人にとって近い存在で、甚大な貢献をするであろう、科学的な分野への志向である。鍵は 生命と情報ではないだろうか。偉大なる発見、貢献であるから具体的に言及できるはずがない。しかしながら、科学が未だ十分に達しておらず、しかも万人に甚大な影響を与える科学の未知の分野として、生命と情報分野における飛躍的な発見は ニュートンを越える発見に繋がるのではないだろうか。

生物とは何者か、どのように作られ、どのように活動しているか、本能と環境への対応の原理を支配する科学的な体系、説明である。生命の誕生と終末の後、人間精神の在り様と物理的な世界の関係、殆ど未知の雄大な分野である。

情報とは何か、情報と人間の関係、影響、発展する人工知能の方向性とそれらを統一する原理と理論。情報と物の関係。情報が物を動かしている実例が存在する。

それらの分野における画期的な成果は ニュートンを越える世界史上の発見として出現するのではないだろうか。

これらの難解な課題においてニュ-トンの場合の様に常人でも理解できるような簡明な法則が発見されるのではないだろうか。

人類未だ猿や動物にも劣る存在であるとして、世界史を恥ずかしい歴史として、未来人は考え、評価するだろう。世の天才たちの志向について、またそのような偉大なる人材を育成する立場の方々の注意を喚起させたい。偉大なる楽しい夢である。

それにはまずは、世界史を視野に、人間とは何者かと問い、神の意思を捉えようとする真智への愛を大事に育てて行こうではないか。

以 上

再生核研究所声明255 (2015.11.3) 神は、平均値として関数値を認識する

(2015.10.30.07:40

朝食後 散歩中突然考えが閃いて、懸案の問題が解決した:

どうして、ゼロ除算では、ローラン展開の正則部の値が 極の値になるのか?

そして、一般に関数値とは何か 想いを巡らしていた。

解決は、驚く程 自分の愚かさを示していると呆れる。 解は 神は、平均値として関数値を認識すると纏められる。実際、解析関数の場合、上記孤立特異点での関数値は、正則の時と全く同じく コ-シーの積分表示で表されている。 解析関数ではコ-シーの積分表示で定義すれば、それは平均値になっており、この意味で考えれば、解析関数は孤立特異点でも 関数値は 拡張されることになる ― 原稿には書いてあるが、認識していなかった。

連続関数などでも関数値の定義は そのまま成り立つ。平均値が定義されない場合には、いろいろな意味での平均値を考えれば良いとなる。解析関数の場合の微分値も同じように重み付き平均値の意味で、統一的に定義でき、拡張される。 いわゆるくりこみ理論で無限値(部)を避けて有限値を捉える操作は、この一般的な原理で捉えられるのではないだろうか。2015.10.30.08:25)

上記のようにメモを取ったのであるが、基本的な概念、関数値とは何かと問うたのである。関数値とは、関数の値のことで、数に数を対応させるとき、その対応を与えるのが関数でよく f 等で表され x 座標の点 x をy 座標の点 yに対応させるのが関数 y = f(x) で、放物線を表す2次関数 y=x^2, 直角双曲線を表す分数関数 y=1/x 等が典型的な例である。ここでは 関数の値 f(x) とは何かと問うたものである。結論を端的に表現するために、関数y=1/xの原点x=0における値を問題にしよう。 このグラフを思い出して、多くの人は困惑するだろう。なぜならば、x が正の方からゼロに近づけば 正の無限に発散し、xが負の方からゼロに近づけば負の無限大に発散するからである。最近発見されたゼロ除算、ゼロで割ることは、その関数値をゼロと解釈すれば良いという簡単なことを言っていて、ゼロ除算はそれを定義とすれば、ゼロ除算は 現代数学の中で未知の世界を拓くと述べてきた。しかし、これは誰でも直感するように、値ゼロは、 原点の周りの値の平均値であることを知り、この定義は自然なものであると 発見初期から認識されてきた。ところが、他方、極めて具体的な解析関数 W = e^{1/z} = 1 + 1/z + 1/2!z^2 + 1/3!z^3 +……. の点 z=0 における値がゼロ除算の結果1であるという結果に接して、人は驚嘆したものと考えられる。複素解析学では、無限位数の極、無限遠点の値を取ると考えられてきたからである。しかしながら、上記の考え、平均値で考えれば、値1をとることが 明確に分かる。実際、原点のコーシー積分表示をこの関数に適用すれば、値1が出てくることが簡単に分かる。そもそも、コーシー積分表示とは 関数の積分路上(簡単に点の周りの円周上での、 小さな円の取り方によらずに定まる)で平均値を取っていることに気づけば良い。

そこで、一般に関数値とは、考えている点の周りの平均値で定義するという原理を考える。

解析関数では 平均値が上手く定義できるから、孤立特異点で、逆に平均値で定義して、関数を拡張できる。しかし、解析的に延長されているとは言えないことに注意して置きたい。 連続関数などは 平均値が定義できるので、関数値の概念は 今までの関数値と同じ意味を有する。関数族では 平均値が上手く定義できない場合もあるが、そのような場合には、平均値のいろいろな考え方によって、関数値の意味が異なると考えよう。この先に、各論の問題が派生する。

以 上

Reality of the Division by Zero $z/0=0$

http://www.ijapm.org/show-63-504-1.html

再生核研究所声明296(2016.05.06) ゼロ除算の混乱

ゼロ除算の研究を進めているが、誠に奇妙な状況と言える。簡潔に焦点を述べておきたい。

ゼロ除算はゼロで割ることを考えることであるが、物理学的にはアリストテレス、ニュートン、アンシュタインの相当に深刻な問題として、問題にされてきた。他方、数学界では628年にインドで四則演算の算術の法則の確立、記録とともに永年問題とされてきたが、オイラー、アーベル、リーマン達による、不可能であるという考えと、極限値で考えて無限遠点とする定説が永く定着してきている。

ところが数学界の定説には満足せず、今尚熱い話題、問題として、議論されている。理由は、ゼロで割れないという例外がどうして存在するのかという、素朴な疑問とともに、積極的に、計算機がゼロ除算に出会うと混乱を起こす具体的な懸案問題を解消したいという明確な動機があること、他の動機としてはアインシュタインの相対性理論の上手い解釈を求めることである。これにはアインシュタインが直接言及しているように、ゼロ除算はブラックホールに関係していて、ブラックホールの解明を意図している面もある。偶然、アインシュタイン以後100年 実に面白い事件が起きていると言える。偶然、20年以上も考えて解明できたとの著書さえ出版された。― これは、初めから、間違いであると理由を付けて質問を送っているが、納得させる回答が無い。実名を上げず、具体的に 状況を客観的に述べたい。尚、ゼロ除算はリーマン仮説に密接に関係があるとの情報があるが 詳しいことは分からない。

1: ゼロ除算回避を目指して、新しい代数的な構造を研究しているグループ、相当な積み重ねのある理論を、体や環の構造で研究している。例えて言うと、ゼロ除算は沢山存在するという、考え方と言える。― そのような抽象的な理論は不要であると主張している。

2:同じくゼロ除算回避を志向して 何と0/0 を想像上の数として導入し、正、負無限大とともに数として導入して、新しい数の体系と演算の法則を考え、展開している。相当なグループを作っているという。BBCでも報じられたが、数学界の評判は良くないようである。― そのような抽象的な理論は不要であると主張している。

3:最近、アインシュタインの理論の専門家達が アインシュタインの理論から、0/0=1, 1/0=無限 が出て、ゼロ除算は解決したと報告している。― しかし、これについては、論理的な間違いがあると具体的に指摘している。結果も我々の結果と違っている。

4:数学界の永い定説では、1/0 は不可能もしくは、極限の考え方で、無限遠点を対応させる. 0/0 は不定、解は何でも良いとなっている。― 数学に基本的な欠落があって、ゼロ除算を導入しなければ数学は不完全であると主張し、新しい世界観を提起している。

ここ2年間の研究で、ゼロ除算は 何時でもゼロz/0=0であるとして、 上記の全ての立場を否定して、新しい理論の建設を進めている。z/0 は 普通の分数ではなく、拡張された意味でと初期から説明しているが、今でも誤解していて、混乱している人は多い、これは真面目に論文を読まず、初めから、問題にしていない証拠であると言える。

上記、関係者たちと交流、討論しているが、中々理解されず、自分たちの建設している理論に固執しているさまがよく現れていて、数学なのに、心情の問題のように感じられる微妙で、奇妙な状況である。

我々のゼロ除算の理論的な簡潔な説明、それを裏付ける具体的な証拠に当たる結果を沢山提示しているが、中々理解されない状況である。

数学界でも永い間の定説で、初めから、問題にしない人は多い状況である。ゼロ除算は算数、ユークリッド幾何学、解析幾何学など、数学の基本に関わることなので、この問題を究明、明確にして頂きたいと要請している:

再生核研究所声明 277(2016.01.26):アインシュタインの数学不信 ― 数学の欠陥

再生核研究所声明 278(2016.01.27): 面白いゼロ除算の混乱と話題

再生核研究所声明279(2016.01.28) : ゼロ除算の意義

再生核研究所声明280(2016.01.29) : ゼロ除算の公認、認知を求める

我々のゼロ除算について8歳の少女が3週間くらいで、当たり前であると理解し、高校の先生たちも、簡単に理解されている数学、それを数学の専門家や、ゼロ除算の専門家が2年を超えても、誤解したり、受け入れられない状況は誠に奇妙で、アリストテレスの2000年を超える世の連続性についての固定した世界観や、上記天才数学者たちの足跡、数学界の定説に まるで全く嵌っている状況に感じられる。

以 上

考えてはいけないことが、考えられるようになった。

説明できないことが説明できることになった。

Matrices and Division by Zero z/0 = 0

http://file.scirp.org/pdf/ALAMT_2016061413593686.pdf