AlgebraVon natürlich bis hyperkomplex

Es begann in Indien

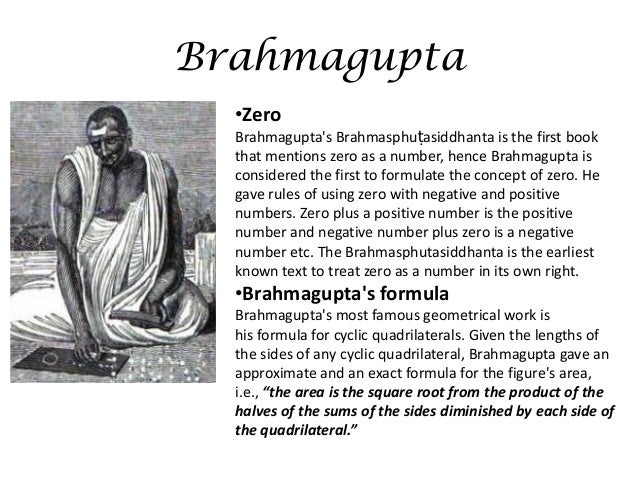

Die Entdeckung der Null war eine der wichtigsten der Mathematikgeschichte. Im Altertum gab es für das Ergebnis einer Subtraktion gleich großer Quantitäten zwar Wörter (altägyptisch „nefru“, griechisch „medén“, lateinisch „nulla“), doch die bedeuteten lediglich „nichts“ und verwiesen auf keine Zahl, mit der sich ihrerseits rechnen ließe. Als solche taucht die Null zum ersten Mal im 7. Jahrhundert nach Christus in den Schriften des indischen Mathematikers und Astronomen Brahmagupta auf. Er erkannte die Null als das, was die Mathematiker heute das „neutrale Element der Addition“ nennen: als eine Zahl, die man zu jeder beliebigen anderen Zahl hinzuzählen oder von ihr abziehen kann, ohne sie dadurch zu ändern. Bei Brahmagupta findet sich auch der erste Hinweis auf negative Zahlen. Damit erweitern sich die natürlichen Zahlen zur Menge der ganzen Zahlen ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... , innerhalb der sich nun unbeschränkt Subtrahieren lässt. Denn zu jeder von ihnen gibt es eine sogenannte additive Umkehrung oder Inverse: zur 3 etwa die -3, zur -5 die 5.

Allerdings haben ganze Zahlen (wie schon die natürlichen) keine multiplikativen Inversen, es ist also im Allgemeinen keine Division möglich. Bereits die Rechenoperation „1 geteilt durch 2“ führt zu etwas, das selbst keine ganze Zahl mehr ist. Mathematischer ausgedrückt: die Gleichung 2·x = 1 hat innerhalb der ganzen Zahlen keine Lösung x. Die bekommt man erst, wenn man das Zahlenreich nach dem Zuwachs durch die Null und die negativen Zahlen noch ein drittes Mal erweitert: zu den rationalen Zahlen. Der Name kommt von lateinisch „ratio“ für „Größenverhältnis“, denn darum handelt es sich: die Menge aller Zahlen, die sich als Verhältnis, also Quotient zweier ganzer Zahlen darstellen lässt, wobei die Division durch null ausgeschlossen werden muss. Selbst null durch null kann keine gültige Zahl sein. Denn während alle anderen ganzen Zahlen bei der Division durch sich selbst die Zahl 1 ergeben – die also als das neutrale Element für Multiplikation und Division fungiert –, kann null durch null nicht eins sein. Denn das würde etwa bedeuten, keinen Kuchen auf niemanden aufzuteilen, so dass jeder einen bekommt. Ansonsten aber sind nun alle vier Grundrechenarten – Addition und Multiplikation mit ihren jeweiligen Umkehrungen – erlaubt und führen zu Ergebnissen, die selbst rationale Zahlen sind. Sie sind damit Zahlen im vollen Sinne: Sie bilden eine algebraische Struktur, welche seit dem deutschen Mathematiker Richard Dedekind (1831 bis 1916) den seltsamen Namen „Körper“ trägt.

http://www.faz.net/aktuell/wissen/physik-mehr/die-verblueffende-vielfalt-der-zahlen-15055148-p2.html

とても興味深く読みました:

再生核研究所声明357(2017.2.17)Brahmagupta の名誉回復と賞賛を求める。

再生核研究所声明 339で 次のように述べている:

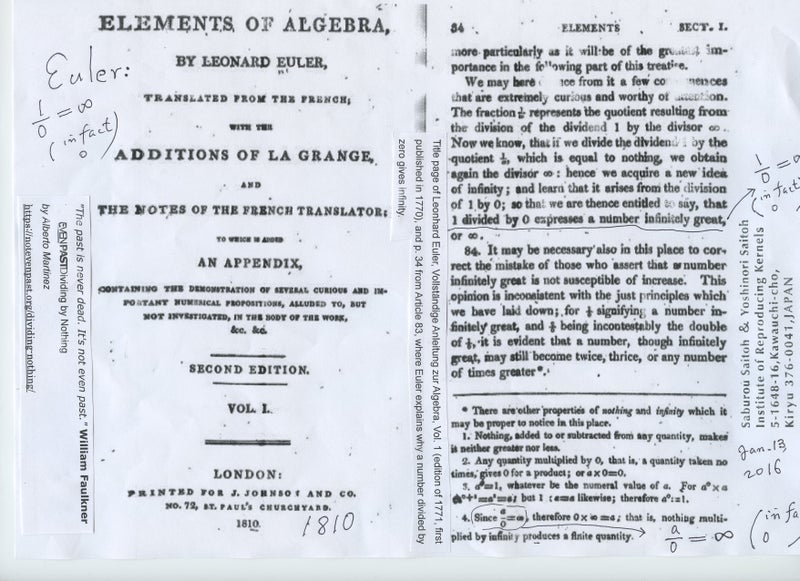

世界史と人類の精神の基礎に想いを致したい。ピタゴラスは 万物は数で出来ている、表されるとして、数学の重要性を述べているが、数学は科学の基礎的な言語である。ユークリッド幾何学の大きな意味にも触れている(再生核研究所声明315(2016.08.08) 世界観を大きく変えた、ユークリッドと幾何学)。しかしながら、数体系がなければ、空間も幾何学も厳密には 表現することもできないであろう。この数体系の基礎はブラーマグプタ(Brahmagupta、598年 – 668年?)インドの数学者・天文学者によって、628年に、総合的な数理天文書『ブラーマ・スプタ・シッダーンタ』(ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त Brāhmasphuṭasiddhānta)の中で与えられ、ゼロの導入と共に四則演算が確立されていた。ゼロの導入、負の数の導入は数学の基礎中の基礎で、西欧世界がゼロの導入を永い間嫌っていた状況を見れば、これらは世界史上でも顕著な事実であると考えられる。最近ゼロ除算は、拡張された割り算、分数の意味で可能で、ゼロで割ればゼロであることが、その大きな影響とともに明らかにされてきた。しかしながら、 ブラーマグプタは その中で 0 ÷ 0 = 0 と定義していたが、奇妙にも1300年を越えて、現在に至っても 永く間違いであるとされている。現在でも0 ÷ 0について、幾つかの説が存在していて、現代数学でもそれは、定説として 不定であるとしている。最近の研究の成果で、ブラーマグプタの考えは 実は正しかった ということになる。 しかしながら、一般の ゼロ除算については触れられておらず、永い間の懸案の問題として、世界を賑わしてきた。現在でも議論されている。ゼロ除算の永い歴史と問題は、次のアインシュタインの言葉に象徴される:

Blackholes are where God divided by zero. I don't believe in mathematics. George Gamow (1904-1968) Russian-born American nuclear physicist and cosmologist re-

marked that "it is well known to students of high school algebra" that division by zero is not valid; and Einstein admitted it as the biggest blunder of his life [1] 1. Gamow, G., My World Line (Viking, New York). p 44, 1970.

物理学や計算機科学で ゼロ除算は大事な課題であるにも関わらず、創始者の考えを無視し、割り算は 掛け算の逆との 貧しい発想で 間違いを1300年以上も、繰り返してきたのは 実に残念で、不名誉なことである。創始者は ゼロの深い意味、ゼロが 単純な算数・数学における意味を越えて、ゼロが基準を表す、不可能性を表現する、神が最も簡単なものを選択する、神の最小エネルギーの原理、すなわち、神もできれば横着したいなどの世界観を感じていて、0/0=0 を自明なもの と捉えていたものと考えられる。実際、巷で、ゼロ除算の結果や、適用例を語ると 結構な 素人の人々が 率直に理解されることが多い。

1300年間も 創始者の結果が間違いであるとする 世界史は修正されるべきである、間違いであるとの不名誉を回復、数学の基礎の基礎である算術の確立者として、世界史上でも高く評価されるべきである。 真智の愛、良心から、厚い想いが湧いてくる。

以 上

再生核研究所声明311(2016.07.05) ゼロ0とは何だろうか

ここ2年半、ゼロで割ること、ゼロ除算を考えているが、ゼロそのものについてひとりでに湧いた想いがあるので、その想いを表現して置きたい。

数字のゼロとは、実数体あるいは複素数体におけるゼロであり、四則演算で、加法における単位元(基準元)で、和を考える場合、何にゼロを加えても変わらない元として定義される。積を考えて変わらない元が数字の1である:

Wikipedia:ウィキペディア:

初等代数学[編集]

数の 0 は最小の非負整数である。0 の後続の自然数は 1 であり、0 より前に自然数は存在しない。数 0 を自然数に含めることも含めないこともあるが、0 は整数であり、有理数であり、実数(あるいは代数的数、複素数)である。

数 0 は正でも負でもなく、素数でも合成数でも単数でもない。しかし、0は偶数である。

以下は数 0 を扱う上での初等的な決まりごとである。これらの決まりはxを任意の実数あるいは複素数として適用して構わないが、それ以外の場合については何も言及していないということについては理解されなければならない。

加法:x + 0 = 0 +x=x. つまり 0 は加法に関する単位元である。

減法: x− 0 =x, 0 −x= −x.

乗法:x 0 = 0 ·x= 0.

除法:xが 0 でなければ0⁄x= 0 である。しかしx⁄0は、0 が乗法に関する逆元を持たないために、(従前の規則の帰結としては)定義されない(ゼロ除算を参照)。

実数の場合には、数直線で、複素数の場合には複素平面を考えて、すべての実数や複素数は直線や平面上の点で表現される。すなわち、座標系の導入である。

これらの座標系が無ければ、直線や平面はただ伸びたり、拡がったりする空間、位相的な点集合であると考えられるだろう。― 厳密に言えば、混沌、幻のようなものである。単に伸びたり、広がった空間にゼロ、原点を対応させるということは 位置の基準点を定めること と考えられるだろう。基準点は直線や平面上の勝手な点にとれることに注意して置こう。原点だけでは、方向の概念がないから、方向の基準を勝手に決める必要がある。直線の場合には、直線は点で2つの部分に分けられるので、一方が正方向で、他が負方向である。平面の場合には、原点から出る勝手な半直線を基準、正方向として定めて、原点を回る方向を定めて、普通は時計の回りの反対方向を 正方向と定める。これで、直線や平面に方向の概念が導入されたが、さらに、距離(長さ)の単位を定めるため、原点から、正方向の点(これも勝手に指定できる)を1として定める。実数の場合にも複素数の場合にも数字の1をその点で表す。以上で、位置、方向、距離の概念が導入されたので、あとはそれらを基礎に数直線や複素平面(座標)を考える、すなわち、直線と実数、平面と複素数を1対1に対応させる。これで、実数も複素数も秩序づけられ、明瞭に表現されたと言える。ゼロとは何だろうか、それは基準の位置を定めることと発想できるだろう。

― 国家とは何だろうか。国家意思を定める権力機構を定め、国家を動かす基本的な秩序を定めることであると原理を述べることができるだろう。

数直線や複素平面では 基準点、0と1が存在する。これから数学を展開する原理を下記で述べている:

しかしながら、数学について、そもそも数学とは何だろうかと問い、ユニバースと数学の関係に思いを致すのは大事ではないだろうか。この本質論については幸運にも相当に力を入れて書いたものがある:

19/03/2012

ここでは、数学とは何かについて考えながら、数学と人間に絡む問題などについて、幅.広く面白く触れたい。

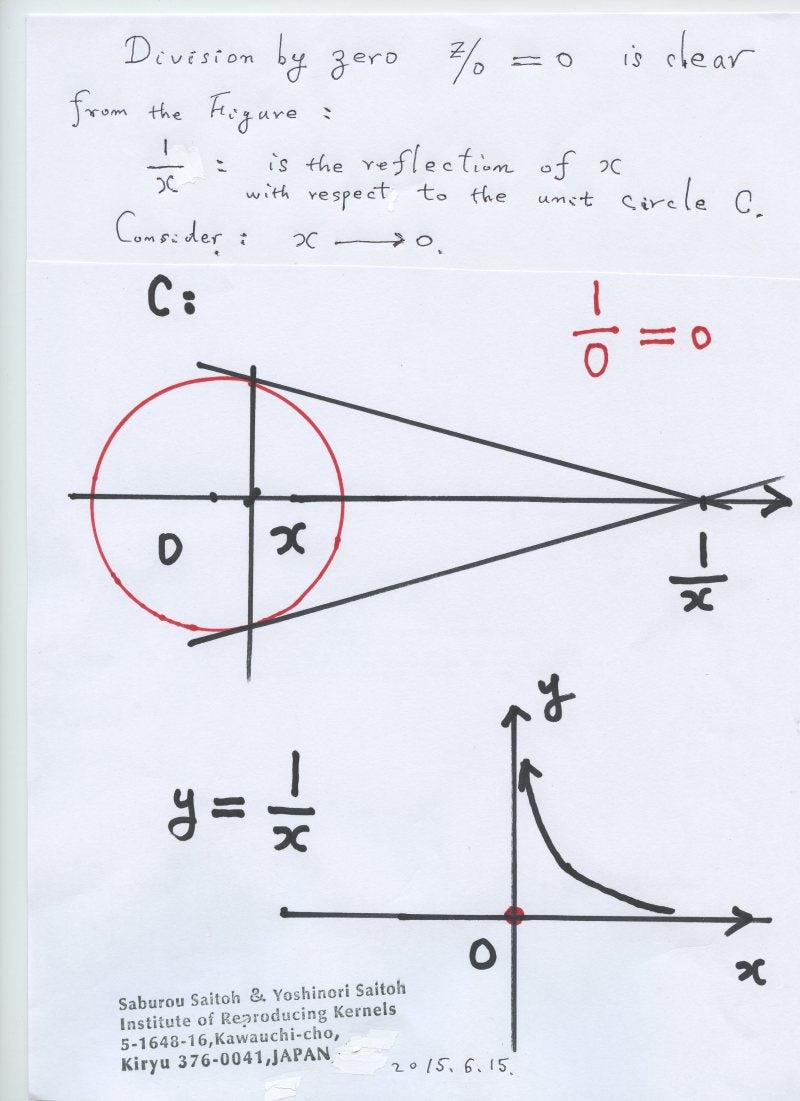

複素平面ではさらに大事な点として、純虚数i が存在するが、ゼロ除算の発見で、最近、明確に認識された意外な点は、実数の場合にも、複素数の場合にも、ゼロに対応する点が存在するという発見である。ゼロに対応する点とは何だろうか?

直線や平面で実数や複素数で表されない点が存在するであろうか? 無理して探せば、いずれの場合にも、原点から無限に遠ざかった先が気になるのではないだろうか? そうである立体射影した場合における無限遠点が正しくゼロに対応する点ではないかと発想するだろう。その美しい点は無限遠点としてその美しさと自然さ故に100年を超えて数学界の定説として揺るぐことはなかった。ゼロに対応する点は無限遠点で、1/0=∞ と考えられてきた。オイラー、アーベル、リーマンの流れである。

ところが、ゼロ除算は1/0=0 で、実は無限遠点はゼロに対応していることが確認された。

直線を原点から、どこまでも どこまでも遠ざかって行くと、どこまでも行くが、その先まで行くと(無限遠点)突然、ゼロに戻ることを示している。これが数学であり、我々の空間であると考えられる。この発見で、我々の数学の結構な部分が修正、補充されることが分かりつつある。

ゼロ除算は可能であり、我々の空間の認識を変える必要がある。ゼロで割る多くの公式である意味のある世界が広がってきた。それらが 幾何学、解析学、代数学などと調和して数学が一層美しい世界であることが分かってきた。

全ての直線はある意味で、原点、基準点を通ることが示されるが、これは無限遠点の影が投影されていると解釈され、原点はこの意味で2重性を有している、無限遠点と原点が重なっている現象を表している。この2重性は 基本的な指数関数y=e^x が原点で、0 と1 の2つの値をとると表現される。このことは、今後大きな意味を持ってくるだろう。

古来、ゼロと無限の関係は何か通じていると感じられてきたが、その意味が、明らかになってきていると言える。

2点から無限に遠い点 無限遠点は異なり、無限遠点は基準点原点の指定で定まるとの認識は面白く、大事ではないだろうか。

以 上

再生核研究所声明347(2017.1.17) 真実を語って処刑された者

まず歴史的な事実を挙げたい。Pythagoras、紀元前582年 - 紀元前496年)は、ピタゴラスの定理などで知られる、古代ギリシアの数学者、哲学者。彼の数学や輪廻転生についての思想はプラトンにも大きな影響を与えた。「サモスの賢人」、「クロトンの哲学者」とも呼ばれた(ウィキペディア)。辺の長さ1の正方形の対角線の長さが ル-ト2であることがピタゴラスの定理から導かれることを知っていたが、それが整数の比で表せないこと(無理数であること)を発見した弟子Hippasusを 無理数の世界観が受け入れられないとして、その事実を隠したばかりか、その事実を封じるために弟子を殺してしまったという。

また、ジョルダーノ・ブルーノ(Giordano Bruno, 1548年 - 1600年2月17日)は、イタリア出身の哲学者、ドミニコ会の修道士。それまで有限と考えられていた宇宙が無限であると主張し、コペルニクスの地動説を擁護した。異端であるとの判決を受けても決して自説を撤回しなかったため、火刑に処せられた。思想の自由に殉じた殉教者とみなされることもある。彼の死を前例に考え、轍を踏まないようにガリレオ・ガリレイは自説を撤回したとも言われる(ウィキペディア)。

さらに、新しい幾何学の発見で冷遇された歴史的な事件が想起される:

非ユークリッド幾何学の成立

ニコライ・イワノビッチ・ロバチェフスキーは「幾何学の新原理並びに平行線の完全な理論」(1829年)において、「虚幾何学」と名付けられた幾何学を構成して見せた。これは、鋭角仮定を含む幾何学であった。

ボーヤイ・ヤーノシュは父・ボーヤイ・ファルカシュの研究を引き継いで、1832年、「空間論」を出版した。「空間論」では、平行線公準を仮定した幾何学(Σ)、および平行線公準の否定を仮定した幾何学(S)を論じた。更に、1835年「ユークリッド第 11 公準を証明または反駁することの不可能性の証明」において、Σ と S のどちらが現実に成立するかは、如何なる論理的推論によっても決定されないと証明した(ウィキペディア)。

知っていて、科学的な真実は人間が否定できない事実として、刑を逃れるために妥協したガリレオ、世情を騒がせたくない、自分の心をそれ故に乱したくない として、非ユークリッド幾何学について 相当な研究を進めていたのに 生前中に公表をしなかった数学界の巨人 ガウスの処世を心に留めたい。

ピタゴラス派の対応、宗教裁判における処刑、それらは、真実よりも権威や囚われた考えに固執していたとして、誠に残念な在り様であると言える。非ユークリッド幾何学の出現に対する風潮についても2000年間の定説を覆す事件だったので、容易には理解されず、真摯に新しい考えの検討すらしなかったように見える。

真実を、真理を求めるべき、数学者、研究者、宗教家のこのような態度は相当根本的におかしいと言わざるを得ない。実際、人生の意義は帰するところ、真智への愛にあるのではないだろうか。本当のこと、世の中のことを知りたいという愛である。顕著な在り様が研究者や求道者、芸術家達ではないだろうか。そのような人たちの過ちを省みて自戒したい: 具体的には、

1) 新しい事実、現象、考え、それらは尊重されるべきこと。多様性の尊重。

2) 従来の考えや伝統に拘らない、いろいろな考え、見方があると柔軟に考える。

3) もちろん、自分たちの説に拘ったりして、新しい考え方を排除する態度は恥ずべきことである。どんどん新しい世界を拓いていくのが人生の基本的な在り様であると心得る。

4) もちろん、自分たちの流派や組織の利益を考えて新規な考えや理論を冷遇するのは真智を愛する人間の恥である。

5) 巨人、ニュートンとライプニッツの微積分の発見の先取争いに見られるような過度の競争意識や自己主張は、浅はかな人物に当たるとみなされる。真智への愛に帰するべきである。

数学や科学などは 明確に直接個々の人間にはよらず、事実として、人間を離れて存在している。従って無理数も非ユークリッド幾何学も、地球が動いている事も、人間に無関係で そうである事実は変わらない。その意味で、多数決や権威で結果を決めようとしてはならず、どれが真実であるかの観点が決定的に大事である。誰かではなく、真実はどうか、事実はどうかと真摯に、真理を追求していきたい。

人間が、人間として生きる究極のことは、真智への愛、真実を知りたい、世の中を知りたい、神の意思を知りたいということであると考える。 このような観点で、上記世界史の事件は、人類の恥として、このようなことを繰り返さないように自戒していきたい(再生核研究所声明 41(2010/06/10): 世界史、大義、評価、神、最後の審判)。

以 上

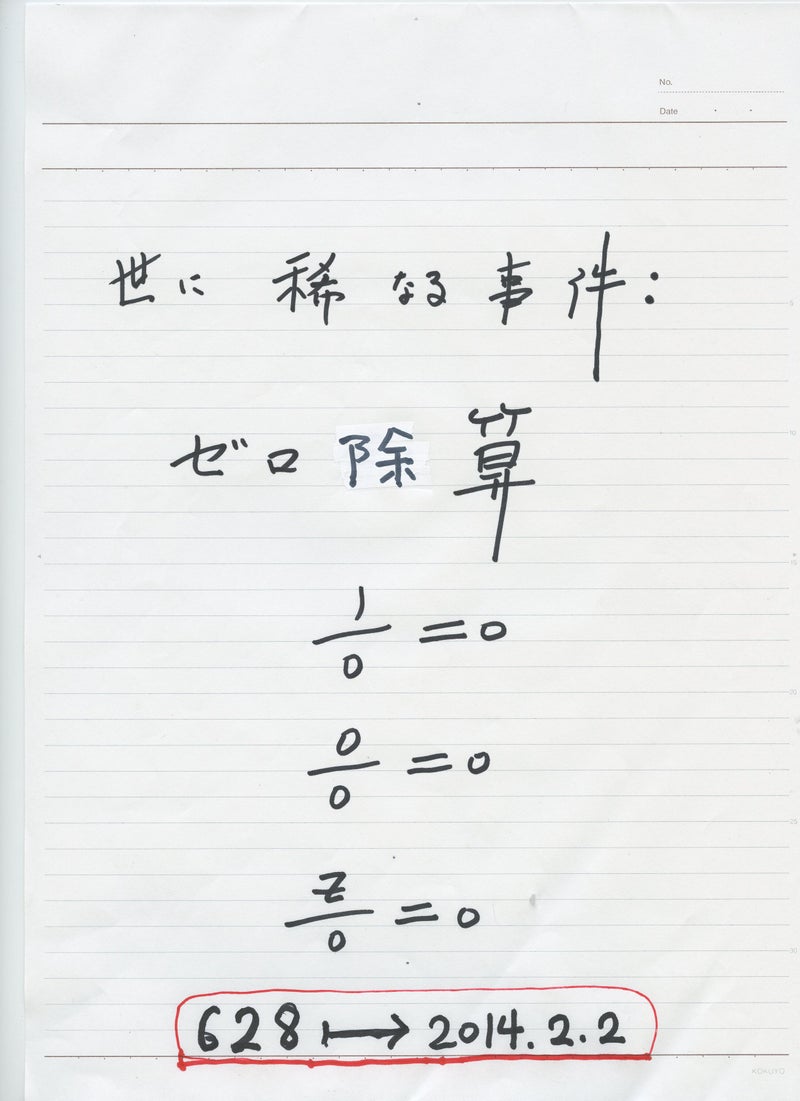

再生核研究所声明353(2017.2.2) ゼロ除算 記念日

2014.2.2 に 一般の方から100/0 の意味を問われていた頃、偶然に執筆中の論文原稿にそれがゼロとなっているのを発見した。直ぐに結果に驚いて友人にメールしたり、同僚に話した。それ以来、ちょうど3年、相当詳しい記録と経過が記録されている。重要なものは再生核研究所声明として英文と和文で公表されている。最初のものは

再生核研究所声明 148(2014.2.12): 100/0=0, 0/0=0 - 割り算の考えを自然に拡張すると ― 神の意志

で、最新のは

Announcement 352 (2017.2.2): On the third birthday of the division by zero z/0=0

である。

アリストテレス、ブラーマグプタ、ニュートン、オイラー、アインシュタインなどが深く関与する ゼロ除算の神秘的な永い歴史上の発見であるから、その日をゼロ除算記念日として定めて、世界史を進化させる決意の日としたい。ゼロ除算は、ユークリッド幾何学の変更といわゆるリーマン球面の無限遠点の考え方の変更を求めている。― 実際、ゼロ除算の歴史は人類の闘争の歴史と共に 人類の愚かさの象徴であるとしている。

心すべき要点を纏めて置きたい。

1) ゼロの明確な発見と算術の確立者Brahmagupta (598 - 668 ?) は 既にそこで、0/0=0 と定義していたにも関わらず、言わば創業者の深い考察を理解できず、それは間違いであるとして、1300年以上も間違いを繰り返してきた。

2) 予断と偏見、慣習、習慣、思い込み、権威に盲従する人間の精神の弱さ、愚かさを自戒したい。我々は何時もそのように囚われていて、虚像を見ていると 真智を愛する心を大事にして行きたい。絶えず、それは真かと 問うていかなければならない。

3) ピタゴラス派では 無理数の発見をしていたが、なんと、無理数の存在は自分たちの世界観に合わないからという理由で、― その発見は都合が悪いので ― 、弟子を処刑にしてしまったという。真智への愛より、面子、権力争い、勢力争い、利害が大事という人間の浅ましさの典型的な例である。

4) この辺は、2000年以上も前に、既に世の聖人、賢人が諭されてきたのに いまだ人間は生物の本能レベルを越えておらず、愚かな世界史を続けている。人間が人間として生きる意義は 真智への愛にある と言える。

5) いわば創業者の偉大な精神が正確に、上手く伝えられず、ピタゴラス派のような対応をとっているのは、本末転倒で、そのようなことが世に溢れていると警戒していきたい。本来あるべきものが逆になっていて、社会をおかしくしている。

6) ゼロ除算の発見記念日に 繰り返し、人類の愚かさを反省して、明るい世界史を切り拓いて行きたい。

以 上

1/0=0、0/0=0、z/0=0

http://ameblo.jp/syoshinoris/entry-12276045402.html

http://ameblo.jp/syoshinoris/entry-12263708422.html

1/0=0、0/0=0、z/0=0

http://ameblo.jp/syoshinoris/entry-12272721615.html