Brahmagupta was a highly accomplished ancient Indian astronomer and mathematician who was the first to give rules to compute with zero. He is best remembered as the author of the theoretical treatise ‘Brāhmasphuṭasiddhānta’ ("Correctly established doctrine of Brahma"). He composed his texts in elliptic verse in Sanskrit, as was common practice in Indian mathematics of his time. The ‘Brāhmasphuṭasiddhānta’ was a seminal work in astronomy which went on have a deep influence not just in the development of astronomy in India, but also had a great impact on Islamic mathematics and astronomy. An orthodox Hindu, he took care not to antagonize his own religious leaders but was very bitter in criticizing the ideas advanced by rival astronomers hailing from the Jain religion. He was among the few thinkers of his era who had realized that the earth was not flat as many believed, but a sphere. He was much ahead of his contemporaries and his mathematical and astronomical calculations remained among the most accurate available for several centuries. He is believed to have written many works though only a few survive today. In addition to being an accomplished astronomer, he was also a much revered mathematician. His ‘Brāhmasphuṭasiddhānta’ is the first book that mentions zero as a number and also gives rules for using zero with negative and positive numbers.

Childhood & Early Life

-

Brahmagupta was born in 598 AD into an orthodox Shaivite Hindu family. His father’s name was Jishnugupta. It is generally believed that he was born in Ujjain. Not much is known about his early life.

-

As a young man he studied astronomy extensively. He was well-read in the five traditional siddhanthas on Indian astronomy, and also studied the work of other ancient astronomers such as Aryabhata I, Latadeva, Pradyumna, Varahamihira, Simha, Srisena, Vijayanandin and Vishnuchandra.

-

Brahmagupta became an astronomer of the Brahmapaksha school, one of the four major schools of Indian astronomy during his era.

Read more at http://www.thefamouspeople.com/profiles/brahmagupta-6842.php#esgKKRXkuGdBuMF0.99

-

He is believed to have lived and worked in Bhinmal in present day Rajasthan, India, for a few years. The city was a center of learning for mathematics and astronomy, and he flourished as an astronomer in the intellectual atmosphere of the city.

-

At the age of 30, he composed the theoretical treatise ‘Brāhmasphuṭasiddhānta’ ("Correctly established doctrine of Brahma") in 628 AD. The work is thought to be a revised version of the received siddhanta of the Brahmapaksha school, incorporated with some of his own new material. Primarily a book of astronomy, it also contains several chapters on mathematics.

-

Brahmagupta is credited to have given the most accurate of the early calculations of the length of the solar year. He initially estimated it to be at 365 days, 6 hours, 5 minutes, and 19 seconds which is remarkably close to the actual value of 365 days, 5 hours, 48 minutes, and about 45 seconds.

-

He later revised his estimate and proposed a length of 365 days, 6 hours, 12 minutes, and 36 seconds. His work was very significant considering the fact that he had no telescope or scientific equipment to help him arrive at his conclusions. He is believed to have relied primarily on Aryabhata’s findings to arrive at his own conclusions.

-

In addition to astronomy, his book also contained various chapters on mathematics. Through this book, he laid the foundations of the two major fields of Indian mathematics, pati-ganita (“mathematics of procedures,” or algorithms) and bija-ganita (“mathematics of seeds,” or equations).

-

The ‘Brāhmasphuṭasiddhānta’ was the first book to mention zero as a number. He further gave rules of using zero with negative and positive numbers. He also described the rules of operations on negative numbers which come quite close to the modern understanding of numbers.

-

He also introduced new methods for solving quadratic equations and gave equations to solve systems of simultaneous indeterminate equations, in addition to providing two equivalent solutions to the general quadratic equation.

-

In his seminal book he provided a formula useful for generating Pythagorean triples and also gave a recurrence relation for generating solutions to certain instances of Diophantine equations.

-

In mathematics, his contribution to geometry was especially significant. His formula for cyclic quadrilaterals--now known as Brahmagupta's formula—provides a way of calculating the area of any cyclic quadrilateral (one that can be inscribed in a circle) given the lengths of the sides.

-

He gave formulas for the lengths and areas of other geometric figures as well, and the Brahmagupta's theorem named after him states that if a cyclic quadrilateral has perpendicular diagonals, then the perpendicular diagonal to a side from the point of intersection of the diagonals always bisects the opposite side.

-

One of his later works was the treatise ‘Khaṇḍakhādyaka’ (meaning "edible bite; morsel of food"), written in 665 AD which covered several topics on astronomy including the longitudes of the planets, diurnal rotation, lunar and solar eclipses, risings and settings, the moon's crescent and conjunctions of the planets.

Major Works

-

Brahmagupta’s treatise ‘Brāhmasphuṭasiddhānta’ is one of the first mathematical books to provide concrete ideas on positive numbers, negative numbers, and zero. The text also elaborated on the methods of solving linear and quadratic equations, rules for summing series, and a method for computing square roots. It also contained the first clear description of the quadratic formula (the solution of the quadratic equation).

Read more at http://www.thefamouspeople.com/profiles/brahmagupta-6842.php#esgKKRXkuGdBuMF0.99

http://www.thefamouspeople.com/profiles/brahmagupta-6842.php

とても興味深く読みました:

再生核研究所声明365(2017.5.12)目も眩むほど素晴らしい研究課題 ― ゼロ除算

(2017.5.11.4:45 頃 目を覚ましたら、突然表題とその構想が情念として湧いてきたので、そのまま 書き留めて置きたい。)

そもそもゼロ除算とは、ゼロで割る問題であるが、ゼロの発見者、算術の確立者が既に 当時、0/0=0としていたにも関わらず(Brahmagupta (598 - 668 ?). defined as $0/0=0$ in Brāhmasphuṭasiddhānta (628))、1300年以上もそれは間違いであるとして、現在に至っている。最近の知見によれば、それは 実は当たり前で、現代数学の初歩的な部分における大きな欠落で、現代数学の初歩部分は相当な修正、補充が要求されている。問題は、無限の彼方に対する概念が 無限と考えられていたのが 実はゼロであったとなり、ユークリッド幾何学の欠落部分が存在し、強力な不連続性が現れて、アリストテレスの世界観に反する世界が現れてきたことである。超古典的結果の修正、補完、新しい世界の出現である。

初等数学は 無限の概念や勾配が関係する部分で大きな変更が必要であり、2次曲線論ですら 修正が要求される。多くの物理学や数理科学に現れる公式において 分母がゼロのところで、新しい知見を探す、考えることができる。

ところで、数学とは何だろうかと問い、その中で、良い結果とは、

基本的であること、

美しいこと、

世の中に良い影響を与えること、

と述べて来た(No.81、2012年5月(PDFファイル432キロバイト) -数学のための国際的な社会...www.jams.or.jp/kaiho/kaiho-81.pdf)。

上記の観点で、想い出されるのは、ピタゴラスの定理、アインシュタインの公式、ニュートンの万有引力の公式や運動の法則、少し、高級であるが 神秘律 オイラーの公式 などである。

この観点で ゼロ除算の公式

1/0=0/0=z/0=0

を掲げれば、その初歩的な意味とともに 神秘的に深い意味 を知って、慄然とするのではないだろうか。それゆえにゼロ除算の研究は 世界史的な事件であり、世界観に大きな影響を与える。ゼロ除算は初等部分から 神秘律に至る雄大な研究分野であると言える。

探そうゼロ除算、究めようゼロ除算の意義。神の意思を追求しよう。

ゼロ除算は、中学生からはおろか、小学生にも分かって 楽しめる数学である。実際、道脇愛羽さん(当時6歳)は、ゼロ除算の発見後3週間くらいで、ゼロ除算は当たり前と理由を付けて、述べていた。他方、多くの大学教授は 1年を遥かに越えても、理解できず、誤解を繰り返している面白い数学である。世界の教科書、学術書は大きく変更されると考えられる。多くの人に理解され、影響を与える研究課題は、世に稀であると言える。

以 上

The division by zero is uniquely and reasonably determined as 1/0=0/0=z/0=0 in the natural extensions of fractions. We have to change our basic ideas for our space and world

Division by Zero z/0 = 0 in Euclidean Spaces

Hiroshi Michiwaki, Hiroshi Okumura and Saburou Saitoh

International Journal of Mathematics and Computation Vol. 28(2017); Issue 1, 2017), 1

-16.

http://www.scirp.org/journal/alamt http://dx.doi.org/10.4236/alamt.2016.62007

http://www.ijapm.org/show-63-504-1.html

http://www.diogenes.bg/ijam/contents/2014-27-2/9/9.pdf

http://okmr.yamatoblog.net/division%20by%20zero/announcement%20326-%20the%20divi

Relations of 0 and infinity

Hiroshi Okumura, Saburou Saitoh and Tsutomu Matsuura:

http://www.e-jikei.org/…/Camera%20ready%20manuscript_JTSS_A…

再生核研究所声明359(2017.3.20) ゼロ除算とは何か ― 本質、意義

ゼロ除算の理解を進めるために ゼロ除算とは何か の題名で、簡潔に表現して置きたい。 構想と情念、想いが湧いてきたためである。

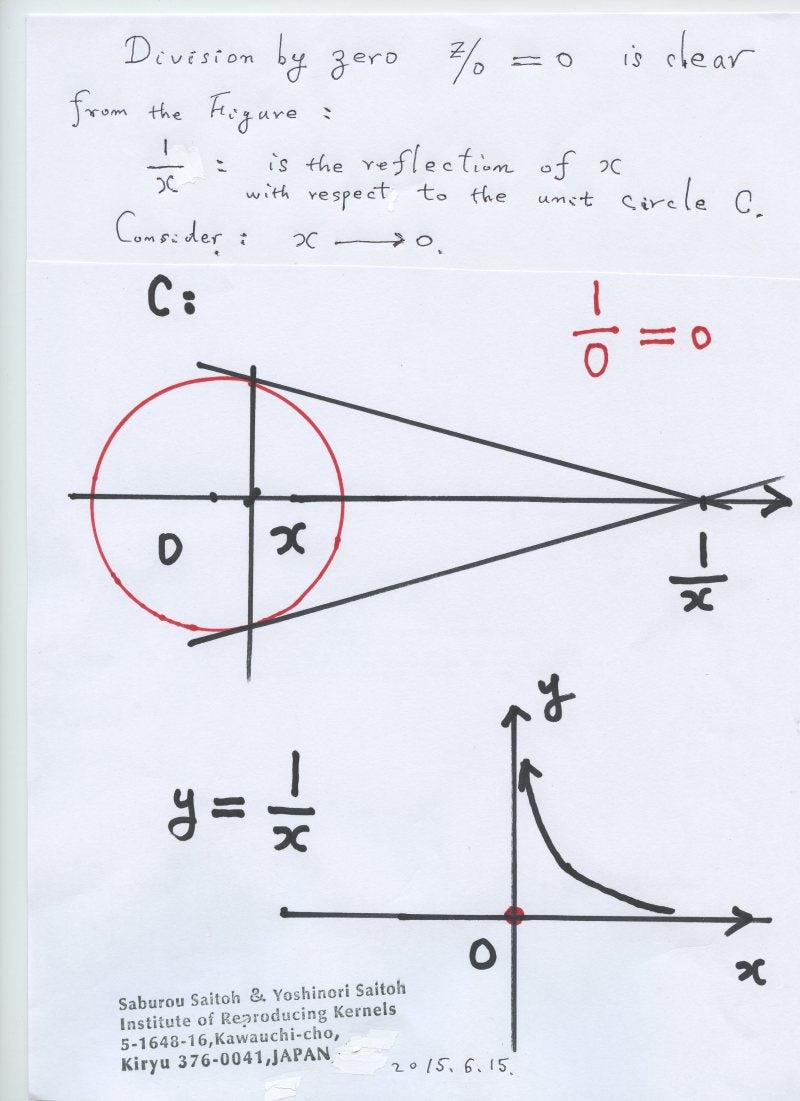

基本的な関数y=1/x を考える。 これは直角双曲線関数で、原点以外は勿論、値、関数が定義されている。問題はこの関数が、x=0 で どうなっているかである。結論は、この関数の原点での値を ゼロと定義する ということである。 定義するのである。定義であるから勝手であり、従来の定義や理論に反しない限り、定義は勝手であると言える。原点での値を明確に定義した理論はないから、この定義は良いと考えられる。それを、y=1/0=0 と記述する。ゼロ除算は不可能であるという、数学の永い定説に従って、1/0 の表記は学術書、教科書にもないから、1/0=0 の記法は 形式不変の原理、原則 にも反しないと言える。― 多くの数学者は注意深いから、1/0=\infty の表記を避けてきたが、想像上では x が 0 に近づいたとき、限りなく 絶対値が大きくなるので、複素解析学では、表現1/0=\infty は避けても、1/0=\infty と考えている事は多い。(無限大の記号がない時代、アーベルなどもそのような記号を用いていて、オイラーは1/0=\inftyと述べ、それは間違いであると指摘されてきた。 しかしながら、無限大とは何か、数かとの疑問は 続いている。)。ここが大事な論点である。近づいていった極限値がそこでの値であろうと考えるのは、極めて自然な発想であるが、現代では、不連続性の概念 が十分確立されていて、極限値がそこでの値と違う例は、既にありふれている。― アリストテレスは 連続性の世界観をもち、特にアリストテレスの影響を深く受けている欧米の方は、この強力な不連続性を中々受け入れられないようである。無限にいくと考えられてきたのが突然、ゼロになるという定義になるからである。 しかしながら、関数y=1/xのグラフを書いて見れば、原点は双曲線のグラフの中心の点であり、美しい点で、この定義は魅力的に見えてくるだろう。

定義したことには、それに至るいろいろな考察、経過、動機、理由がある。― 分数、割り算の意味、意義、一意性問題、代数的な意味づけなどであるが、それらは既に数学的に確立しているので、ここでは触れない。

すると、定義したからには、それがどのような意味が存在して、世の中に、数学にどのような影響があるかが、問題になる。これについて、現在、初等数学の学部レベルの数学をゼロ除算の定義に従って、眺めると、ゼロ除算、すなわち、 分母がゼロになる場合が表現上現れる広範な場合に 新しい現象が発見され、ゼロ除算が関係する広範な場合に大きな影響が出て、数学は美しく統一的に補充,完全化されることが分かった。それらは現在、380件以上のメモにまとめられている。しかしながら、世界観の変更は特に重要であると考えられる:

複素解析学で無限遠点は その意味で1/0=0で、複素数0で表されること、アリストテレスの連続性の概念に反し、ユークリッド空間とも異なる新しい空間が 現れている。直線のコンパクト化の理想点は原点で、全ての直線が原点を含むと、超古典的な結果に反する。更に、ゼロと無限の関係が明らかにされてきた。

ゼロ除算は、現代数学の初等部分の相当な変革を要求していると考えられる。

以 上

再生核研究所声明353(2017.2.2) ゼロ除算 記念日

2014.2.2 に 一般の方から100/0 の意味を問われていた頃、偶然に執筆中の論文原稿にそれがゼロとなっているのを発見した。直ぐに結果に驚いて友人にメールしたり、同僚に話した。それ以来、ちょうど3年、相当詳しい記録と経過が記録されている。重要なものは再生核研究所声明として英文と和文で公表されている。最初のものは

再生核研究所声明 148(2014.2.12): 100/0=0, 0/0=0 - 割り算の考えを自然に拡張すると ― 神の意志

で、最新のは

Announcement 352 (2017.2.2): On the third birthday of the division by zero z/0=0

である。

アリストテレス、ブラーマグプタ、ニュートン、オイラー、アインシュタインなどが深く関与する ゼロ除算の神秘的な永い歴史上の発見であるから、その日をゼロ除算記念日として定めて、世界史を進化させる決意の日としたい。ゼロ除算は、ユークリッド幾何学の変更といわゆるリーマン球面の無限遠点の考え方の変更を求めている。― 実際、ゼロ除算の歴史は人類の闘争の歴史と共に 人類の愚かさの象徴であるとしている。

心すべき要点を纏めて置きたい。

1) ゼロの明確な発見と算術の確立者Brahmagupta (598 - 668 ?) は 既にそこで、0/0=0 と定義していたにも関わらず、言わば創業者の深い考察を理解できず、それは間違いであるとして、1300年以上も間違いを繰り返してきた。

2) 予断と偏見、慣習、習慣、思い込み、権威に盲従する人間の精神の弱さ、愚かさを自戒したい。我々は何時もそのように囚われていて、虚像を見ていると 真智を愛する心を大事にして行きたい。絶えず、それは真かと 問うていかなければならない。

3) ピタゴラス派では 無理数の発見をしていたが、なんと、無理数の存在は自分たちの世界観に合わないからという理由で、― その発見は都合が悪いので ― 、弟子を処刑にしてしまったという。真智への愛より、面子、権力争い、勢力争い、利害が大事という人間の浅ましさの典型的な例である。

4) この辺は、2000年以上も前に、既に世の聖人、賢人が諭されてきたのに いまだ人間は生物の本能レベルを越えておらず、愚かな世界史を続けている。人間が人間として生きる意義は 真智への愛にある と言える。

5) いわば創業者の偉大な精神が正確に、上手く伝えられず、ピタゴラス派のような対応をとっているのは、本末転倒で、そのようなことが世に溢れていると警戒していきたい。本来あるべきものが逆になっていて、社会をおかしくしている。

6) ゼロ除算の発見記念日に 繰り返し、人類の愚かさを反省して、明るい世界史を切り拓いて行きたい。

以 上

追記:

The division by zero is uniquely and reasonably determined as 1/0=0/0=z/0=0 in the natural extensions of fractions. We have to change our basic ideas for our space and world:

Division by Zero z/0 = 0 in Euclidean Spaces

Hiroshi Michiwaki, Hiroshi Okumura and Saburou Saitoh

International Journal of Mathematics and Computation Vol. 28(2017); Issue 1, 2017), 1-16.

http://www.scirp.org/journal/alamt http://dx.doi.org/10.4236/alamt.2016.62007

http://www.ijapm.org/show-63-504-1.html

http://www.diogenes.bg/ijam/contents/2014-27-2/9/9.pdf