Is white people doing yoga ‘cultural appropriation’?

r those readers concerned with the deteriorating global order, a toxic presidential race, or the sputtering world economy, the fact that yoga has now been added to the ever-lengthening list of cultural appropriations may not seem worthy of even a second glance. But news it was, the story broken by the Ottawa Sun last Fall that students at the University of Ottawa’s Centre for Students with Disabilities nixed the practice due to concerns over its potential for cultural appropriation. (The classes later resumed.)

Now, for those unfamiliar with the latest strains of campus madness, cultural appropriation is roughly defined as the abduction of various forms of art, food, or general traditions from a minority culture that has experienced oppression or colonization or cultural “genocide” at the hands of our “dominant” Western Society and – lest we forget—without the expressed permission from the aforementioned minority culture. How exactly that permission is to be procured remains somewhat of a mystery, however. (How, for instance, would one secure permission from the Egyptian culture of, say, 5,000 BC? Is there an 800 number?)

Well, if you were previously unfamiliar with all of this, you are hardly alone. But, fortunately for us all, the reconnoiters of multiculturalism are tirelessly manning the conning towers of social justice these days, out scanning the horizon for even the slightest disturbance that might be interpreted as a cultural appropriation. In this they have not been disappointed. Everything from various forms of dress, dance, religion, language, Halloween costumes, legends, food, music, medicines, even canoes have made the ever-expanding list of unacceptable plundering. And who gets to decide exactly what is and is not cultural appropriation? Why, it’s the intellectual wunderkinds at places like the University of Ottawa along with, of course, their academic mentors. Is this nonsense? You bet it is!

Just for the record, and before we get too far along, let’s make it clear that yoga – like meditation and many of the teachings of the Eastern spiritual traditions – was not “appropriated” at all, but willfully exported over a period of decades by the very “marginalized” societies the cultural appropriationists claim to know so well. The sad truth is cultural appropriationists know almost nothing of the history or cultures they have reduced to almost cartoon like characterizations. Indeed these Eastern practices and teachings were not exported because anyone had placed a gun to the side of the head of Eastern culture (hand over the yoga, Mr. Culture, or the yogi gets it!), but because they were presumed to be of value to the world at large by their Eastern practitioners – precisely as they have proven to be. Far more fatal to the concept of “cultural appropriation,” however, is the simple truth that this misbegotten ideology touts, not only a mistaken interpretation of history, but a perverse interpretation of history. What it labels as perverse is actually healthy, while what it labels healthy is demonstrably perverse.

Today our world exists as a rich symbiosis rung from a process of cultural cross-pollination that began many thousands of years ago with the shared traditions, foods, tools, language, weapons, etc. of our hunter-gatherer ancestors. That cross-fertilization – accelerated on a geometric scale across epochs of human development – has delivered us to a state of progress we today call civilization. The concept of zero, for instance, first utilized in mathematical formulations by the Indian scholar Brahmagupta around 650 AD, is considered today the most widely utilized symbol worldwide. But Brahmagupta did not invent the concept of zero out of thin air, but rather modified cruder versions that went back thousands of years as it percolated upward through innumerable earlier societies. But it hardly ends there. The alphabet, our numerical systems, languages, myths etc. are just a few examples of cultural cross-pollinations that have been changing the shift and shape of human existence since we Homo sapiens first set foot upon the planet. They are the stuff, not of cultural thievery, but of human growth and maturation, the natural “free agents” upon which cultures across the globe have prospered for centuries and continue to grow to this day.

If cultural appropriation was little more than a dogma espoused by some misguided college sophomores, it would be of no great concern. But its fundamental intent can be clearly discerned from the cavalier disregard of the historic record its adherents so blithely share. Facts don’t really matter to them, because a serious examination of history was never their goal in the first place. The true goal of cultural appropriation is not a more refined sense of intellectual fairness, but rather a more ominous form of intellectual intimidation. They will now decide what you can think, or wear, what spiritual tradition you may participate in, or what foods you can rightly enjoy. They alone will be capable of conferring “virtue” upon your chosen yoga regimen, no matter your thoughts to the contrary.

But I, for one, am not buying in. I am going to continue wearing my sandals and moccasins, spinning my rock and roll, gorging myself on tacos, gyros, and Amish apple pies while practicing whatever yoga I care to. I am going to think what I want and worship as I please. And I am going to do all of this, not because I intend to colonize, exploit, marginalize, or oppress anyone, but simply because I was born a free citizen in a free land – free to think and choose as I see fit. Period!

Since roughly the time of the Enlightenment we citizens of the West have enjoyed the extraordinary blessing of personal freedoms, quite possibly to the point that today we take them more-or-less for granted, unmindful of how fragile they actually are. But we need not look too far back to be reminded that personal freedom was not always the case for our forbearers. The multiculturalists tell us with a sort of Orwellian twist, that they would love to drag us all kicking and screaming into a brave new world, but the world of cultural appropriations, reeducation classes, free speech zones, trigger warnings, speech codes, etc that they tout as somehow liberating hardly looks brave or new or liberating to me. So I suggest we guard our freedoms with great care lest one day some anti-appropriationist vigilante from the local culinary college kicks open our front door and shouts: “This is the Italian Pastry Squad! Drop the cannoli, lowlife, and put your hands in the air!”

Jim Stempel is the author of seven books, including military nonfiction, historical fiction, spirituality, and satire. His articles have appeared in numerous journals including North & South, Concepts In Human Development, and the New Times. He is a graduate of The Citadel, Charleston, South Carolina, and lives with his wife and family in Western Maryland. His latest book is the novel, Windmill Point.

This article was originally published at History News Network

https://www.rawstory.com/2016/12/is-white-people-doing-yoga-cultural-appropriation/

読んでとてもためになりました:

再生核研究所声明311(2016.07.05) ゼロ0とは何だろうか

ここ2年半、ゼロで割ること、ゼロ除算を考えているが、ゼロそのものについてひとりでに湧いた想いがあるので、その想いを表現して置きたい。

数字のゼロとは、実数体あるいは複素数体におけるゼロであり、四則演算で、加法における単位元(基準元)で、和を考える場合、何にゼロを加えても変わらない元として定義される。積を考えて変わらない元が数字の1である:

Wikipedia:ウィキペディア:

初等代数学[編集]

数の 0 は最小の非負整数である。0 の後続の自然数は 1 であり、0 より前に自然数は存在しない。数 0 を自然数に含めることも含めないこともあるが、0 は整数であり、有理数であり、実数(あるいは代数的数、複素数)である。

数 0 は正でも負でもなく、素数でも合成数でも単数でもない。しかし、0は偶数である。

以下は数 0 を扱う上での初等的な決まりごとである。これらの決まりはxを任意の実数あるいは複素数として適用して構わないが、それ以外の場合については何も言及していないということについては理解されなければならない。

加法:x + 0 = 0 +x=x. つまり 0 は加法に関する単位元である。

減法: x− 0 =x, 0 −x= −x.

乗法:x 0 = 0 ·x= 0.

除法:xが 0 でなければ0⁄x= 0 である。しかしx⁄0は、0 が乗法に関する逆元を持たないために、(従前の規則の帰結としては)定義されない(ゼロ除算を参照)。

実数の場合には、数直線で、複素数の場合には複素平面を考えて、すべての実数や複素数は直線や平面上の点で表現される。すなわち、座標系の導入である。

これらの座標系が無ければ、直線や平面はただ伸びたり、拡がったりする空間、位相的な点集合であると考えられるだろう。― 厳密に言えば、混沌、幻のようなものである。単に伸びたり、広がった空間にゼロ、原点を対応させるということは 位置の基準点を定めること と考えられるだろう。基準点は直線や平面上の勝手な点にとれることに注意して置こう。原点だけでは、方向の概念がないから、方向の基準を勝手に決める必要がある。直線の場合には、直線は点で2つの部分に分けられるので、一方が正方向で、他が負方向である。平面の場合には、原点から出る勝手な半直線を基準、正方向として定めて、原点を回る方向を定めて、普通は時計の回りの反対方向を 正方向と定める。これで、直線や平面に方向の概念が導入されたが、さらに、距離(長さ)の単位を定めるため、原点から、正方向の点(これも勝手に指定できる)を1として定める。実数の場合にも複素数の場合にも数字の1をその点で表す。以上で、位置、方向、距離の概念が導入されたので、あとはそれらを基礎に数直線や複素平面(座標)を考える、すなわち、直線と実数、平面と複素数を1対1に対応させる。これで、実数も複素数も秩序づけられ、明瞭に表現されたと言える。ゼロとは何だろうか、それは基準の位置を定めることと発想できるだろう。

― 国家とは何だろうか。国家意思を定める権力機構を定め、国家を動かす基本的な秩序を定めることであると原理を述べることができるだろう。

数直線や複素平面では 基準点、0と1が存在する。これから数学を展開する原理を下記で述べている:

しかしながら、数学について、そもそも数学とは何だろうかと問い、ユニバースと数学の関係に思いを致すのは大事ではないだろうか。この本質論については幸運にも相当に力を入れて書いたものがある:

19/03/2012

ここでは、数学とは何かについて考えながら、数学と人間に絡む問題などについて、幅.広く面白く触れたい。

複素平面ではさらに大事な点として、純虚数i が存在するが、ゼロ除算の発見で、最近、明確に認識された意外な点は、実数の場合にも、複素数の場合にも、ゼロに対応する点が存在するという発見である。ゼロに対応する点とは何だろうか?

直線や平面で実数や複素数で表されない点が存在するであろうか? 無理して探せば、いずれの場合にも、原点から無限に遠ざかった先が気になるのではないだろうか? そうである立体射影した場合における無限遠点が正しくゼロに対応する点ではないかと発想するだろう。その美しい点は無限遠点としてその美しさと自然さ故に100年を超えて数学界の定説として揺るぐことはなかった。ゼロに対応する点は無限遠点で、1/0=∞ と考えられてきた。オイラー、アーベル、リーマンの流れである。

ところが、ゼロ除算は1/0=0 で、実は無限遠点はゼロに対応していることが確認された。

直線を原点から、どこまでも どこまでも遠ざかって行くと、どこまでも行くが、その先まで行くと(無限遠点)突然、ゼロに戻ることを示している。これが数学であり、我々の空間であると考えられる。この発見で、我々の数学の結構な部分が修正、補充されることが分かりつつある。

ゼロ除算は可能であり、我々の空間の認識を変える必要がある。ゼロで割る多くの公式である意味のある世界が広がってきた。それらが 幾何学、解析学、代数学などと調和して数学が一層美しい世界であることが分かってきた。

全ての直線はある意味で、原点、基準点を通ることが示されるが、これは無限遠点の影が投影されていると解釈され、原点はこの意味で2重性を有している、無限遠点と原点が重なっている現象を表している。この2重性は 基本的な指数関数y=e^x が原点で、0 と1 の2つの値をとると表現される。このことは、今後大きな意味を持ってくるだろう。

古来、ゼロと無限の関係は何か通じていると感じられてきたが、その意味が、明らかになってきていると言える。

2点から無限に遠い点 無限遠点は異なり、無限遠点は基準点原点の指定で定まるとの認識は面白く、大事ではないだろうか。

以 上

再生核研究所声明339(2016.12.26)インドの偉大な文化遺産、ゼロ及び算術の発見と仏教

世界史と人類の精神の基礎に想いを致したい。ピタゴラスは 万物は数で出来ている、表されるとして、数学の重要性を述べているが、数学は科学の基礎的な言語である。ユークリッド幾何学の大きな意味にも触れている(再生核研究所声明315(2016.08.08) 世界観を大きく変えた、ユークリッドと幾何学)。しかしながら、数体系がなければ、空間も幾何学も厳密には 表現することもできないであろう。この数体系の基礎はブラーマグプタ(Brahmagupta、598年 – 668年?)インドの数学者・天文学者によって、628年に、総合的な数理天文書『ブラーマ・スプタ・シッダーンタ』(ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त Brāhmasphuṭasiddhānta)の中で与えられ、ゼロの導入と共に四則演算が確立されていた。ゼロの導入、負の数の導入は数学の基礎中の基礎で、西欧世界がゼロの導入を永い間嫌っていた状況を見れば、これらは世界史上でも顕著な事実であると考えられる。最近ゼロ除算は、拡張された割り算、分数の意味で可能で、ゼロで割ればゼロであることが、その大きな影響とともに明らかにされてきた。しかしながら、 ブラーマグプタはその中で 0 ÷ 0 = 0 と定義していたが、奇妙にも1300年を越えて、現在に至っても 永く間違いであるとしてされている。現在でも0 ÷ 0について、幾つかの説が存在していて、現代数学でもそれは、定説として 不定であるとしている。最近の研究の成果で、ブラーマグプタの考えは 実は正しかった ということになる。 しかしながら、一般の ゼロ除算については触れられておらず、永い間の懸案の問題として、世界を賑わしてきた。現在でも議論されている。ゼロ除算の永い歴史と問題は、次のアインシュタインの言葉に象徴される:

Blackholes are where God divided by zero. I don't believe in mathematics. George Gamow (1904-1968) Russian-born American nuclear physicist and cosmologist re-

marked that "it is well known to students of high school algebra" that division by zero is not valid; and Einstein admitted it as the biggest blunder of his life [1] 1. Gamow, G., My World Line (Viking, New York). p 44, 1970.

他方、人間存在の根本的な問題、四苦八苦(しくはっく)、根本的な苦 生・老・病・死の四苦と

· 愛別離苦(あいべつりく) - 愛する者と別離すること

· 怨憎会苦(おんぞうえく) - 怨み憎んでいる者に会うこと

· 求不得苦(ぐふとくく) - 求める物が得られないこと

· 五蘊盛苦(ごうんじょうく) - 五蘊(人間の肉体と精神)が思うがままにならないこと

の四つの苦に対する人間の在り様の根本を問うた仏教の教えは人類普遍の教えであり、命あるものの共生、共感、共鳴の精神を諭されたと理解される。人生の意義と生きることの基本を真摯に追求された教えと考えられる。アラブや西欧の神の概念に直接基づく宗教とは違った求道者、修行者の昇華された世界を見ることができ、お釈迦様は人類普遍の教えを諭されていると考える。

これら2点は、インドの誠に偉大なる、世界史、人類における文化遺産である。我々はそれらの偉大な文化を尊崇し、数理科学にも世界の問題にも大いに活かして行くべきであると考える。 数理科学においては、十分に発展し、生かされているので、仏教の教えの方は、今後世界的に広められるべきであると考える。仏教はアラブや欧米で考えられるような意味での宗教ではなく、 哲学的、学術的、修行的であり、上記宗教とは対立するものではなく、広く活かせる教えであると考える。世界の世相が悪くなっている折り、仏教は世界を救い、世界に活かせる基本的な精神を有していると考える。

ちなみに、ゼロは 空や無の概念と通じ、仏教の思想とも深く関わっていることに言及して置きたい。 いみじくも高度に発展した物理学はそのようなレベルに達していると報じられている。この観点で、歴史的に永い間、ゼロ自身の西欧社会への導入が異常に遅れていた事実と経過は 大いに気になるところである。

以 上

The division by zero is uniquely and reasonably determined as 1/0=0/0=z/0=0 in the natural extensions of fractions. We have to change our basic ideas for our space and world:

http://www.scirp.org/journal/alamt http://dx.doi.org/10.4236/alamt.2016.62007

http://www.ijapm.org/show-63-504-1.html

http://www.diogenes.bg/ijam/contents/2014-27-2/9/9.pdf

http://okmr.yamatoblog.net/division%20by%20zero/announcement%20326-%20the%20divi

Announcement 326: The division by zero z/0=0/0=0 - its impact to human beings through education and research

再生核研究所声明255 (2015.11.3) 神は、平均値として関数値を認識する

(2015.10.30.07:40

朝食後 散歩中突然考えが閃いて、懸案の問題が解決した:

どうして、ゼロ除算では、ローラン展開の正則部の値が 極の値になるのか?

そして、一般に関数値とは何か 想いを巡らしていた。

解決は、驚く程 自分の愚かさを示していると呆れる。 解は 神は、平均値として関数値を認識すると纏められる。実際、解析関数の場合、上記孤立特異点での関数値は、正則の時と全く同じく コ-シーの積分表示で表されている。 解析関数ではコ-シーの積分表示で定義すれば、それは平均値になっており、この意味で考えれば、解析関数は孤立特異点でも 関数値は 拡張されることになる ― 原稿には書いてあるが、認識していなかった。

連続関数などでも関数値の定義は そのまま成り立つ。平均値が定義されない場合には、いろいろな意味での平均値を考えれば良いとなる。解析関数の場合の微分値も同じように重み付き平均値の意味で、統一的に定義でき、拡張される。 いわゆるくりこみ理論で無限値(部)を避けて有限値を捉える操作は、この一般的な原理で捉えられるのではないだろうか。2015.10.30.08:25)

上記のようにメモを取ったのであるが、基本的な概念、関数値とは何かと問うたのである。関数値とは、関数の値のことで、数に数を対応させるとき、その対応を与えるのが関数でよく f 等で表され x 座標の点 x をy 座標の点 yに対応させるのが関数 y = f(x) で、放物線を表す2次関数 y=x^2, 直角双曲線を表す分数関数 y=1/x 等が典型的な例である。ここでは 関数の値 f(x) とは何かと問うたものである。結論を端的に表現するために、関数y=1/xの原点x=0における値を問題にしよう。 このグラフを思い出して、多くの人は困惑するだろう。なぜならば、x が正の方からゼロに近づけば 正の無限に発散し、xが負の方からゼロに近づけば負の無限大に発散するからである。最近発見されたゼロ除算、ゼロで割ることは、その関数値をゼロと解釈すれば良いという簡単なことを言っていて、ゼロ除算はそれを定義とすれば、ゼロ除算は 現代数学の中で未知の世界を拓くと述べてきた。しかし、これは誰でも直感するように、値ゼロは、 原点の周りの値の平均値であることを知り、この定義は自然なものであると 発見初期から認識されてきた。ところが、他方、極めて具体的な解析関数 W = e^{1/z} = 1 + 1/z + 1/2!z^2 + 1/3!z^3 +……. の点 z=0 における値がゼロ除算の結果1であるという結果に接して、人は驚嘆したものと考えられる。複素解析学では、無限位数の極、無限遠点の値を取ると考えられてきたからである。しかしながら、上記の考え、平均値で考えれば、値1をとることが 明確に分かる。実際、原点のコーシー積分表示をこの関数に適用すれば、値1が出てくることが簡単に分かる。そもそも、コーシー積分表示とは 関数の積分路上(簡単に点の周りの円周上での、 小さな円の取り方によらずに定まる)で平均値を取っていることに気づけば良い。

そこで、一般に関数値とは、考えている点の周りの平均値で定義するという原理を考える。

解析関数では 平均値が上手く定義できるから、孤立特異点で、逆に平均値で定義して、関数を拡張できる。しかし、解析的に延長されているとは言えないことに注意して置きたい。 連続関数などは 平均値が定義できるので、関数値の概念は 今までの関数値と同じ意味を有する。関数族では 平均値が上手く定義できない場合もあるが、そのような場合には、平均値のいろいろな考え方によって、関数値の意味が異なると考えよう。この先に、各論の問題が派生する。

以 上

Reality of the Division by Zero $z/0=0$

http://www.ijapm.org/show-63-504-1.html

再生核研究所声明287(2016.02.12)

神秘的なゼロ除算の歴史―数学界で見捨てられていたゼロ除算

(最近 相当 ゼロ除算について幅広く歴史、状況について調べている。)

ゼロ除算とは ゼロで割ることを考えることである。ゼロがインドで628年に記録され、現代数学の四則演算ができていたが、そのとき、既にゼロで割ることか考えられていた。しかしながら、その後1300年を超えてずっと我々の研究成果以外解決には至っていないと言える。実に面白いのは、628年の時に、ゼロ除算は正解と判断される結果1/0=0が期待されていたということである。さらに、詳しく歴史を調べているC.B. Boyer氏の視点では、ゼロ除算を最初に考えたのはアリストテレスであると判断され、アリストテレスは ゼロ除算は不可能であると判断していたという。― 真空で比を考えること、ゼロで割ることはできない。アリストテレスの世界観は 2000年を超えて現代にも及び、我々の得たゼロ除算はアリストテレスの 世界は連続である に反しているので受け入れられないと 複数の数学者が言明されたり、情感でゼロ除算は受け入れられないという人は結構多い。

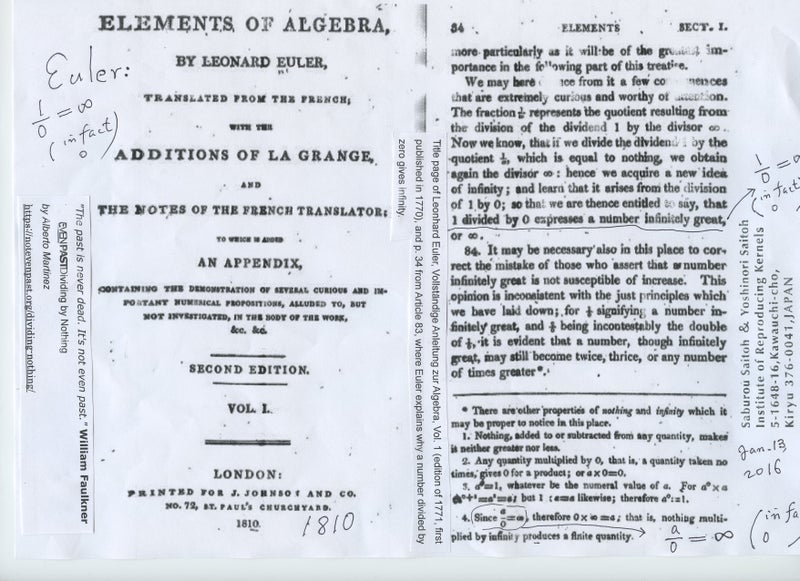

数学界では,オイラーが積極的に1/0 は無限であるという論文を書き、その誤りを論じた論文がある。アーベルも記号として、それを無限と表し、リーマンもその流れで無限遠点の概念を持ち、リーマン球面を考えている。これらの思想は現代でも踏襲され、超古典アルフォースの複素解析の本にもしっかりと受け継がれている。現代数学の世界の常識である。これらが畏れ多い天才たちの足跡である。こうなると、ゼロ除算は数学的に確定し、何びとと雖も疑うことのない、数学的真実であると考えるのは至極当然である。― ゼロ除算はそのような重い歴史で、数学界では見捨てられていた問題であると言える。

しかしながら、現在に至るも ゼロ除算は広い世界で話題になっている。 まず、顕著な研究者たちの議論を紹介したい:

論理、計算機科学、代数的な体の構造の問題(J. A. Bergstra, Y. Hirshfeld and J. V. Tucker)、

特殊相対性の理論とゼロ除算の関係(J. P. Barukcic and I. Barukcic)、

計算器がゼロ除算に会うと実害が起きることから、ゼロ除算回避の視点から、ゼロ除算の研究(T. S. Reis and James A.D.W. Anderson)。

またフランスでも、奇怪な抽象的な世界を建設している人たちがいるが、個人レベルでもいろいろ奇怪な議論をしている人があとを立たない。また、数学界の難問リーマン予想に関係しているという。

直接議論を行っているところであるが、ゼロ除算で大きな広い話題は 特殊相対性理論、一般相対性理論の関係である。実際、物理とゼロ除算の関係はアリストテレス以来、ニュートン、アインシュタインの中心的な課題で、それはアインシュタインの次の意味深長な言葉で表現される:

Albert Einstein:

Blackholes are where God divided by zero.

I don’t believe in mathematics.

George Gamow (1904-1968) Russian-born American nuclear physicist and cosmologist remarked that "it is well known to students of high school algebra" that division by zero is not valid; and Einstein admitted it as {\bf the biggest blunder of his life} [1]:

1. Gamow, G., My World Line (Viking, New York). p 44, 1970.

数学では不可能である、あるいは無限遠点と確定していた数学、それでも話題が尽きなかったゼロ除算、それが予想外の偶然性から、思いがけない結果、ゼロ除算は一般化された除算,分数の意味で、何時でも唯一つに定まり、解は何時でもゼロであるという、美しい結果が発見された。いろいろ具体的な例を上げて、我々の世界に直接関係する数学で、結果は確定的であるとして、世界の公認を要請している:

再生核研究所声明280(2016.01.29) ゼロ除算の公認、認知を求める

Announcement 282: The Division by Zero $z/0=0$ on the Second Birthday

詳しい解説も次で行っている:

○ 堪らなく楽しい数学-ゼロで割ることを考える(18)

数学基礎学力研究会のホームページ

URLは http://www.mirun.sctv.jp/~suugaku

以 上

何故ゼロ除算が不可能であったか理由

1 割り算を掛け算の逆と考えた事

2 極限で考えようとした事

3 教科書やあらゆる文献が、不可能であると書いてあるので、みんなそう思った。

Matrices and Division by Zero z/0 = 0

http://file.scirp.org/pdf/ALAMT_2016061413593686.pdf