La asombrosa historia detrás del 0, el número más útil de todos

Sin él no habría lenguaje informático, nuestros suspensos serían mucho más dignos, no sabríamos si cumplimos 3, 30 o 300 años y no seríamos capaces de representar la nada. Puede que no seas consciente, pero la importancia del cero es mucho mayor de lo que pensabas.

Es más, nos atreveríamos a decir que el 0, el valor nulo, es el número inventado más útil de todos.

Y al igual que casi todas las cosas importantes, este número orondo y redondito esconde una historia curiosa detrás.

Realmente, el concepto “0” existe desde tiempos inmemoriales. Antiguas civilizaciones como los sumerios, los mayas o los babilonios ya utilizaban el cero como marcador de un numeral ausente. A través de diversos símbolos, estas civilizaciones podían indicar la ausencia de un número, de igual manera que ahora usamos un cero en 101 o 102 para dejar claro que no hay múltiplos de 10 en la posición media.

Sin embargo, para conocer el verdadero origen del cero tenemos que trasladarnos a la civilización India. Es ahí donde el concepto de lo nulo por fin se ve reflejado en un número. La palabra “cero” proviene de la traducción del nombre en sánscrito “shunya”, que significa vacío. Y tiene lógica, viniendo de una civilización en cuya filosofía aparece el Nirvana, que no es otra cosa que la ausencia de preocupaciones y deseos. La nada, el cero, la paz total y absoluta con el Universo.

Se cree que el matemático indio Brahmagupta fue el primero en reflexionar sobre el número cero allá por el siglo VI. El buen hombre no solo lo definió como una cantidad nula, sino que teorizó sobre él, fue el inventor de los números negativos e introdujo el cero como punto de inflexión entre los positivos y estos nuevos números. Y por primera vez se consideró este número igual que los demás. Es decir, se podía multiplicar, sumar, restar a los otros elementos.

Si nos vamos a un mero sentido estético, se dice que la forma redondeada del cero también se la debemos a los indios. Para ellos, el cero es redondo porque representa el círculo de la vida, también conocido como la serpiente de la eternidad.

La palabra “cero” proviene de la traducción del nombre en sánscrito “shunya” que significa vacío. Y tiene lógica, viniendo de una civilización en cuya filosofía aparece el Nirvana, que no es otra cosa que la ausencia de preocupaciones y deseos

El siguiente salto que dio nuestro número lo llevó a Oriente Medio, donde fue ampliamente defendido por los científicos árabes, creadores de gran parte del sistema numérico vigente hoy en día. El cero gustaba, en parte porque era mucho más fácil a la hora de comerciar y realizar transacciones comerciales.

Hubo que esperar unos cuantos años más para que este nuevo número llegara a Europa de la mano de Fibonacci, que lo introdujo en su libro del ábaco publicado en 1202. Sin embargo, el cero no gozó de la misma aceptación en Europa que en Oriente Medio. Era una época en la que el fanatismo religioso que reinaba en Europa hacía que todo lo árabe fuera recibido con odio y con desconfianza. Casi como ahora, pero en vez de política alt-right y hijabs, se hablaba de Papas, cruzadas y conquistas varias. Problema religioso al que también tuvo que enfrentarse el cero.

En 1299 la cosa se salió de madre y el cero fue incluso prohibido en Florencia. Según los censores, el cero y el resto de números arábigos fomentaban el fraude. El cero podría ser fácilmente manipulado para convertirse en un nueve e incluso se podía añadir de manera indiscriminada en un extremo para inflar el precio.

Hasta que, por fin, en el siglo XV el cero y el resto de los números arábigos fueron aceptados, en detrimento de los números romanos.

De hecho, este número es una de las bases de las coordenadas cartesianas, inventadas por el filósofo Descartes en el siglo XVII. Este uso cada vez mayor del cero llevó a la creación del cálculo tal y como lo conocemos hoy en día. De hecho, conforma una de sus piezas fundamentales. Y en el último siglo, este número ha sido una de las mitades del famoso sistema binario (0-1) que conforma uno de los mayores avances del siglo XX: la programación informática.

Y así fue como el número que no significaba nada acabó convirtiéndose en el más útil de todos.2 sharescompartir en Facebookcompartir en Twittercompartir por email

http://www.playgroundmag.net/futuro/0-origen_numero-matematicas_0_1880211991.html

とても興味深く読みました:

再生核研究所声明311(2016.07.05) ゼロ0とは何だろうか

ここ2年半、ゼロで割ること、ゼロ除算を考えているが、ゼロそのものについてひとりでに湧いた想いがあるので、その想いを表現して置きたい。

数字のゼロとは、実数体あるいは複素数体におけるゼロであり、四則演算で、加法における単位元(基準元)で、和を考える場合、何にゼロを加えても変わらない元として定義される。積を考えて変わらない元が数字の1である:

Wikipedia:ウィキペディア:

初等代数学[編集]

数の 0 は最小の非負整数である。0 の後続の自然数は 1 であり、0 より前に自然数は存在しない。数 0 を自然数に含めることも含めないこともあるが、0 は整数であり、有理数であり、実数(あるいは代数的数、複素数)である。

数 0 は正でも負でもなく、素数でも合成数でも単数でもない。しかし、0は偶数である。

以下は数 0 を扱う上での初等的な決まりごとである。これらの決まりはxを任意の実数あるいは複素数として適用して構わないが、それ以外の場合については何も言及していないということについては理解されなければならない。

加法:x + 0 = 0 +x=x. つまり 0 は加法に関する単位元である。

減法: x− 0 =x, 0 −x= −x.

乗法:x 0 = 0 ·x= 0.

除法:xが 0 でなければ0⁄x= 0 である。しかしx⁄0は、0 が乗法に関する逆元を持たないために、(従前の規則の帰結としては)定義されない(ゼロ除算を参照)。

実数の場合には、数直線で、複素数の場合には複素平面を考えて、すべての実数や複素数は直線や平面上の点で表現される。すなわち、座標系の導入である。

これらの座標系が無ければ、直線や平面はただ伸びたり、拡がったりする空間、位相的な点集合であると考えられるだろう。― 厳密に言えば、混沌、幻のようなものである。単に伸びたり、広がった空間にゼロ、原点を対応させるということは 位置の基準点を定めること と考えられるだろう。基準点は直線や平面上の勝手な点にとれることに注意して置こう。原点だけでは、方向の概念がないから、方向の基準を勝手に決める必要がある。直線の場合には、直線は点で2つの部分に分けられるので、一方が正方向で、他が負方向である。平面の場合には、原点から出る勝手な半直線を基準、正方向として定めて、原点を回る方向を定めて、普通は時計の回りの反対方向を 正方向と定める。これで、直線や平面に方向の概念が導入されたが、さらに、距離(長さ)の単位を定めるため、原点から、正方向の点(これも勝手に指定できる)を1として定める。実数の場合にも複素数の場合にも数字の1をその点で表す。以上で、位置、方向、距離の概念が導入されたので、あとはそれらを基礎に数直線や複素平面(座標)を考える、すなわち、直線と実数、平面と複素数を1対1に対応させる。これで、実数も複素数も秩序づけられ、明瞭に表現されたと言える。ゼロとは何だろうか、それは基準の位置を定めることと発想できるだろう。

― 国家とは何だろうか。国家意思を定める権力機構を定め、国家を動かす基本的な秩序を定めることであると原理を述べることができるだろう。

数直線や複素平面では 基準点、0と1が存在する。これから数学を展開する原理を下記で述べている:

しかしながら、数学について、そもそも数学とは何だろうかと問い、ユニバースと数学の関係に思いを致すのは大事ではないだろうか。この本質論については幸運にも相当に力を入れて書いたものがある:

19/03/2012

ここでは、数学とは何かについて考えながら、数学と人間に絡む問題などについて、幅.広く面白く触れたい。

複素平面ではさらに大事な点として、純虚数i が存在するが、ゼロ除算の発見で、最近、明確に認識された意外な点は、実数の場合にも、複素数の場合にも、ゼロに対応する点が存在するという発見である。ゼロに対応する点とは何だろうか?

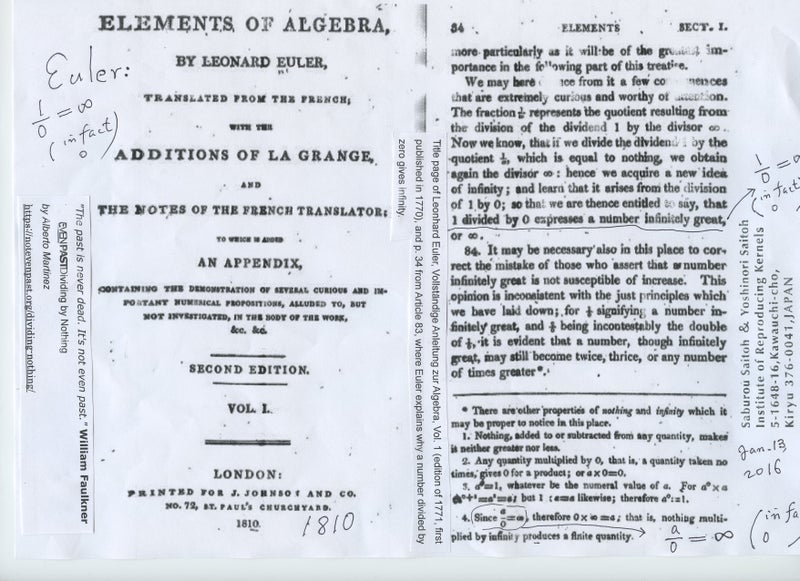

直線や平面で実数や複素数で表されない点が存在するであろうか? 無理して探せば、いずれの場合にも、原点から無限に遠ざかった先が気になるのではないだろうか? そうである立体射影した場合における無限遠点が正しくゼロに対応する点ではないかと発想するだろう。その美しい点は無限遠点としてその美しさと自然さ故に100年を超えて数学界の定説として揺るぐことはなかった。ゼロに対応する点は無限遠点で、1/0=∞ と考えられてきた。オイラー、アーベル、リーマンの流れである。

ところが、ゼロ除算は1/0=0 で、実は無限遠点はゼロに対応していることが確認された。

直線を原点から、どこまでも どこまでも遠ざかって行くと、どこまでも行くが、その先まで行くと(無限遠点)突然、ゼロに戻ることを示している。これが数学であり、我々の空間であると考えられる。この発見で、我々の数学の結構な部分が修正、補充されることが分かりつつある。

ゼロ除算は可能であり、我々の空間の認識を変える必要がある。ゼロで割る多くの公式である意味のある世界が広がってきた。それらが 幾何学、解析学、代数学などと調和して数学が一層美しい世界であることが分かってきた。

全ての直線はある意味で、原点、基準点を通ることが示されるが、これは無限遠点の影が投影されていると解釈され、原点はこの意味で2重性を有している、無限遠点と原点が重なっている現象を表している。この2重性は 基本的な指数関数y=e^x が原点で、0 と1 の2つの値をとると表現される。このことは、今後大きな意味を持ってくるだろう。

古来、ゼロと無限の関係は何か通じていると感じられてきたが、その意味が、明らかになってきていると言える。

2点から無限に遠い点 無限遠点は異なり、無限遠点は基準点原点の指定で定まるとの認識は面白く、大事ではないだろうか。

以 上

再生核研究所声明255 (2015.11.3) 神は、平均値として関数値を認識する

(2015.10.30.07:40

朝食後 散歩中突然考えが閃いて、懸案の問題が解決した:

どうして、ゼロ除算では、ローラン展開の正則部の値が 極の値になるのか?

そして、一般に関数値とは何か 想いを巡らしていた。

解決は、驚く程 自分の愚かさを示していると呆れる。 解は 神は、平均値として関数値を認識すると纏められる。実際、解析関数の場合、上記孤立特異点での関数値は、正則の時と全く同じく コ-シーの積分表示で表されている。 解析関数ではコ-シーの積分表示で定義すれば、それは平均値になっており、この意味で考えれば、解析関数は孤立特異点でも 関数値は 拡張されることになる ― 原稿には書いてあるが、認識していなかった。

連続関数などでも関数値の定義は そのまま成り立つ。平均値が定義されない場合には、いろいろな意味での平均値を考えれば良いとなる。解析関数の場合の微分値も同じように重み付き平均値の意味で、統一的に定義でき、拡張される。 いわゆるくりこみ理論で無限値(部)を避けて有限値を捉える操作は、この一般的な原理で捉えられるのではないだろうか。2015.10.30.08:25)

上記のようにメモを取ったのであるが、基本的な概念、関数値とは何かと問うたのである。関数値とは、関数の値のことで、数に数を対応させるとき、その対応を与えるのが関数でよく f 等で表され x 座標の点 x をy 座標の点 yに対応させるのが関数 y = f(x) で、放物線を表す2次関数 y=x^2, 直角双曲線を表す分数関数 y=1/x 等が典型的な例である。ここでは 関数の値 f(x) とは何かと問うたものである。結論を端的に表現するために、関数y=1/xの原点x=0における値を問題にしよう。 このグラフを思い出して、多くの人は困惑するだろう。なぜならば、x が正の方からゼロに近づけば 正の無限に発散し、xが負の方からゼロに近づけば負の無限大に発散するからである。最近発見されたゼロ除算、ゼロで割ることは、その関数値をゼロと解釈すれば良いという簡単なことを言っていて、ゼロ除算はそれを定義とすれば、ゼロ除算は 現代数学の中で未知の世界を拓くと述べてきた。しかし、これは誰でも直感するように、値ゼロは、 原点の周りの値の平均値であることを知り、この定義は自然なものであると 発見初期から認識されてきた。ところが、他方、極めて具体的な解析関数 W = e^{1/z} = 1 + 1/z + 1/2!z^2 + 1/3!z^3 +……. の点 z=0 における値がゼロ除算の結果1であるという結果に接して、人は驚嘆したものと考えられる。複素解析学では、無限位数の極、無限遠点の値を取ると考えられてきたからである。しかしながら、上記の考え、平均値で考えれば、値1をとることが 明確に分かる。実際、原点のコーシー積分表示をこの関数に適用すれば、値1が出てくることが簡単に分かる。そもそも、コーシー積分表示とは 関数の積分路上(簡単に点の周りの円周上での、 小さな円の取り方によらずに定まる)で平均値を取っていることに気づけば良い。

そこで、一般に関数値とは、考えている点の周りの平均値で定義するという原理を考える。

解析関数では 平均値が上手く定義できるから、孤立特異点で、逆に平均値で定義して、関数を拡張できる。しかし、解析的に延長されているとは言えないことに注意して置きたい。 連続関数などは 平均値が定義できるので、関数値の概念は 今までの関数値と同じ意味を有する。関数族では 平均値が上手く定義できない場合もあるが、そのような場合には、平均値のいろいろな考え方によって、関数値の意味が異なると考えよう。この先に、各論の問題が派生する。

以 上

Reality of the Division by Zero $z/0=0$

http://www.ijapm.org/show-63-504-1.html

再生核研究所声明325(2016.10.14)

ゼロ除算の状況について ー 研究・教育活動への参加を求めて

アリストテレス以来、あるいは西暦628年インドにおけるゼロの記録と、算術の確立以来、またアインシュタインの人生最大の懸案の問題とされてきた、ゼロで割る問題 ゼロ除算は、本質的に新しい局面を迎え、数学における初歩的な部分の欠落が明瞭になってきた。ここ70年を越えても教科書や学術書における数学の初歩的な部分の期待される変更は かつて無かった事である。ユークリッドの考えた空間と解析幾何学などで述べられる我々の空間は実は違っていた。いわゆる非ユークリッド空間とも違う空間が現れた。不思議な飛び、ワープ現象が起きている世界である。ゼロと無限の不思議な関係を述べている。これが我々の空間であると考えられる。

そこで、最近の成果を基に現状における学術書、教科書の変更すべき大勢を外観して置きたい。特に、大学学部までの初等数学において、日本人の寄与は皆無であると言えるから、ゼロ除算の教育、研究は日本人が数学の基礎に貢献できる稀なる好機にもなるので、数学者、教育者など関係者の協力、参加をお願いしたい。

先ず、数学の基礎である四則演算において ゼロでは割れない との世の定説を改め、自然に拡張された分数、割り算で、いつでも四則演算は例外なく、可能であるとする。数学はより美しく、完全であった。さらに、数学の奥深い世界を示している。ゼロ除算を含む体の構造、山田体が確立している。その考えは、殆ど当たり前の従来の演算の修正であるが、分数における考え方に新規で重要、面白い、概念がある。その際、小学生から割り算や分数の定義を除算の意味で 繰り返し減法(道脇方式)で定義し、ゼロ除算は自明であるとし 計算機が割り算を行うような算法で 計算方法も指導する。― この方法は割り算の簡明な算法として児童・生徒たちにも歓迎されるだろう。

反比例の法則や関数y=1/xの出現の際には、その原点での値はゼロであると 定義する。その広範な応用は 学習過程の進展に従って どんどん触れて行くこととする。応用する。

いわゆるユークリッド幾何学の学習においては、立体射影の概念に早期に触れ、ゼロ除算が拓いた新しい空間像を指導する。無限、無限の彼方の概念、平行線の概念、勾配の概念を変える必要がある。どのように、如何に、カリキュラムに取り組むかは、もちろん、慎重な検討が必要で、数学界、教育界などの関係者による国家的取り組み、協議が必要である。重要項目は、直交座標系で y軸の勾配はゼロであること。真無限における破壊現象、接線などの新しい性質、解析幾何学との美しい関係と調和。すべての直線が原点を代数的に通り、平行な2直線は原点で代数的に交わっていること。行列式と破壊現象の美しい関係など。三角関数や初等関数でも考え方を修正、補充する。直線とは、そもそも、従来の直線に原点を加えたもので、平行線の公理は実は成り立たず、我々の世界は、ユークリッド空間でも、いわゆる非ユークリッド幾何学でもない、新しい空間である。原点は、あらゆる直線の中心になっている。

大学レベルになれば、微積分、線形代数、微分方程式、複素解析をゼロ除算の発展の成果で修正、補充して行く。複素解析学におけるローラン展開の学習以前でも形式的なローラン展開(負べき項を含む展開)の中心の値をゼロ除算で定義し ― ゼロ除算算法、広範な応用を展開する。最も顕著な例は、tan 90度 の値がゼロであることで、いろいろ幾何学的な説明は、我々の空間の認識を変えるのに教育的で楽しい題材である。特に微分係数が正や負の無限大に収束(発散)する時、微分係数をゼロと修正することによって、微分法の多くの公式や定理の表現が簡素化され、教科書の結構な記述の変更が要求される。媒介変数を含む多くの関数族は、ゼロ除算 算法で統一的な視点が与えられる。多くの公式の記述が簡単になり、修正される。新しい、関数の素性が見えてくる。

複素解析学において 無限遠点はゼロで表現されると、コペルニクス的変更(無限とされていたのが実はゼロだった)を行い、極の概念を次のように変更する。極、特異点の定義は そのままであるが、それらの点の近傍で、限りなく無限の値に近づく値を位数まで込めて取るが、特異点自身では、ゼロ除算に言う、有限確定値をとるとする。その有限確定値のいろいろ幾何学的な意味を学ぶ。古典的な鏡像の定説;原点の 原点を中心とする円に関する鏡像は無限遠点であるは、誤りであり、修正し、ゼロであると いろいろな根拠によって説明する。これら、無限遠点の考え方の修正は、ユークリッド以来、我々の空間に対する認識の世界史上における大きな変更であり、数学を越えた世界観の変更を意味している。これはアリストテレスの世界の連続性の概念を変えるもので強力な不連続性を示している。 ― この文脈では天動説が地動説に変わった歴史上の事件が想起される。

ゼロ除算は 物理学を始め、広く自然科学や計算機科学への大きな影響があり、さらに哲学、宗教、文化への大きな影響がある。しかしながら、ゼロ除算の研究成果を教科書、学術書に遅滞なく取り入れていくことは、真智への愛、真理の追究の表現であり、四則演算が自由にできないとなれば、数学者ばかりではなく、人類の名誉にも関わることである。実際、ゼロ除算の歴史は 止むことのない闘争の歴史とともに人類の恥ずべき人類の愚かさの象徴となるだろう。世間ではゼロ除算について不適切な情報が溢れていて 今尚奇怪で抽象的な議論によって混乱していると言える。― 美しい世界が拓けているのに、誰がそれを閉ざそうと、隠したいと、無視したいと考えられるだろうか。我々は間違いを含む、不適切な数学を教えていると言える: ― 再生核研究所声明 41: 世界史、大義、評価、神、最後の審判 ―。

地動説のように真実は、実体は既に明らかである。 ― 研究と研究成果の活用の推進を 大きな夢を懐きながら 要請したい。 研究課題は基礎的で関与する分野は広い、いろいろな方の研究・教育活動への参加を求めたい。素人でも数学の研究に参加できる新しい初歩的な数学を沢山含んでいる。ゼロ除算は発展中の世界史上の事件、問題であると言える。

以 上

追記:

http://www.scirp.org/journal/alamt http://dx.doi.org/10.4236/alamt.2016.62007

http://www.ijapm.org/show-63-504-1.html

http://www.diogenes.bg/ijam/contents/2014-27-2/9/9.pdf DOI:10.12732/ijam.v27i2.9.

*156 Qian,T./Rodino,L.(eds.): Mathematical Analysis, Probability and

Applications -Plenary Lectures: Isaac 2015, Macau, China.

(Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, Vol. 177) Sep. 2016 305 pp. (Springer)

Paper:Division by Zero z/0 = 0 in Euclidean Spaces

Dear Prof. Hiroshi Michiwaki, Hiroshi Okumura and Saburou Saitoh

With reference to above, The Editor-in-Chief IJMC (Prof. Haydar Akca) accepted the your paper after getting positive and supporting respond from the reviewer.

Now, we inform you that your paper is accepted for next issue of International Journal of Mathematics and Computation 9 Vol. 28; Issue 1, 2017),

数学基礎学力研究会のホームページ

URLは

http://www.mirun.sctv.jp/~suugaku

再生核研究所声明316(2016.08.19) ゼロ除算における誤解

(2016年8月16日夜,風呂で、ゼロ除算の理解の遅れについて 理由を纏める考えが独りでに湧いた。)

6歳の道脇愛羽さんたち親娘が3週間くらいで ゼロ除算は自明であるとの理解を示したのに、近い人や指導的な数学者たちが1年や2年を経過してもスッキリ理解できない状況は 世にも稀なる事件であると考えられる。ゼロ除算の理解を進めるために その原因について、掘り下げて纏めて置きたい。

まず、結果を聞いて、とても信じられないと発想する人は極めて多い。割り算の意味を自然に拡張すると1/0=0/0=z/0 となる、関数y=1/xの原点における値がゼロであると結果を表現するのであるが、これらは信じられない、このような結果はダメだと始めから拒否する理由である。

先ずは、ゼロでは割れない、割ったことがない、は全ての人の経験で、ゼロの記録Brahmagupta(598– 668?) 以来の定説である。しかも、ゼロ除算について天才、オイラーの1/0を無限大とする間違いや、不可能性についてはライプニッツ、ハルナックなどの言明があり、厳格な近代数学において確立した定説である。さらに、ゼロ除算についてはアインシュタインが最も深く受け止めていたと言える:(George Gamow (1904-1968) Russian-born American nuclear physicist and cosmologist remarked that "it is well known to students of high school algebra" that division by zero is not valid; and Einstein admitted it as {\bf the biggest blunder of his life} :Gamow, G., My World Line (Viking, New York). p 44, 1970.)。

一様に思われるのは、割り算は掛け算の逆であり、直ぐに不可能性が証明されてしまうことである。ところが、上記道脇親娘は 割り算と掛け算は別であり、割り算は、等分の考えから、掛け算ではなく、引き算の繰り返し、除算で定義されるという、考えで、このような発想から良き理解に達したと言える。

ゼロで割ったためしがないので、ゼロ除算は興味も、関心もないと言明される人も多い。

また、割り算の(分数の)拡張として得られた。この意味は結構難しく、何と、1/0=0/0=z/0 の正確な意味は分からないというのが 真実である。論文ではこの辺の記述は大事なので、注意して書いているが 真面目に論文を読む者は多いとは言えないないから、とんでもない誤解をして、矛盾だと言ってきている。1/0=0/0=z/0 らが、普通の分数のように掛け算に結びつけると矛盾は直ぐに得られてしまう。したがって、定義された経緯、意味を正確に理解するのが 大事である。数学では、定義をしっかりさせる事は基本である。― ゼロ除算について、情熱をかけて研究している者で、ゼロ除算の定義をしっかりさせないで混乱している者が多い。

次に関数y=1/xの原点における値がゼロである は 実は定義であるが、それについて、面白い見解は世に多い。アリストテレス(Aristotelēs、前384年 - 前322年3月7日)の世界観の強い影響である。ゼロ除算の歴史を詳しく調べている研究者の意見では、ゼロ除算を初めて考えたのはアリストテレスで真空、ゼロの比を考え、それは考えられないとしているという。ゼロ除算の不可能性を述べ、アリストテレスは 真空、ゼロと無限の存在を嫌い、物理的な世界は連続であると考えたという。西欧では アリストテレスの影響は大きく、聖書にも反映し、ゼロ除算ばかりではなく、ゼロ自身も受け入れるのに1000年以上もかかったという、歴史解説書がある。ゼロ除算について、始めから国際的に議論しているが、ゼロ除算について異様な様子の背景にはこのようなところにあると考えられる。関数y=1/xの原点における値が無限に行くと考えるのは自然であるが、それがx=0で突然ゼロであるという、強力な不連続性が、感覚的に受け入れられない状況である。解析学における基本概念は 極限の概念であり、連続性の概念である。ゼロ除算は新規な現象であり、なかなか受け入れられない。

ゼロ除算について初期から交流、意見を交わしてきた20年来の友人との交流から、極めて基本的な誤解がある事が、2年半を越えて判明した。勿論、繰り返して述べてきたことである。ゼロ除算の運用、応用についての注意である。

具体例で注意したい。例えば簡単な関数 y=x/(x -1) において x=1 の値は 形式的にそれを代入して 1/0=0 と考えがちであるが、そのような考えは良くなく、y = 1 + 1/(x -1) からx=1 の値は1であると考える。関数にゼロ除算を適用するときは注意が必要で、ゼロ除算算法に従う必要があるということである。分子がゼロでなくて、分母がゼロである場合でも意味のある広い世界が現れてきた。現在、ゼロ除算算法は広い分野で意味のある算法を提起しているが、詳しい解説はここでは述べないことにしたい。注意だけを指摘して置きたい。

ゼロ除算は アリストテレス以来、あるいは西暦628年インドにおけるゼロの記録と、算術の確立以来、またアインシュタインの人生最大の懸案の問題とされてきた、ゼロで割る問題 ゼロ除算は、本質的に新しい局面を迎え、数学における基礎的な部分の欠落が明瞭になってきた。ここ70年を越えても教科書や学術書における数学の基礎的な部分の変更は かつて無かった事である。と述べ、大きな数学の改革を提案している:

再生核研究所声明312(2016.07.14) ゼロ除算による 平成の数学改革を提案する

以 上