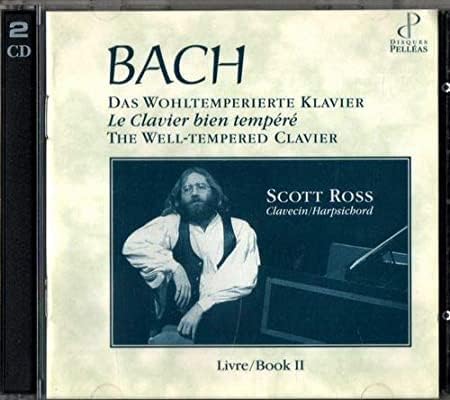

全555曲のスカルラッティ/ソナタの世界初録音を果たしたことで知られるチェンバリスト、スコット・ロス(1951-89)によるバッハ/平均律第2巻。カナダ放送音源に基づく1980年の録音で、廃盤のため一時期中古で万単位の高値がつけられたことのあるディスク。それがブックオフのセールで何と250円で入手できた(現在でも中古で4000~5000円するだろう)。第1巻も同じ値段で売っていたが、僕の興味は第2巻にあったのだ―この記事ではCD1の第1番~12番までを扱う―。

以前ラジオか何かでロスの弾くバッハ/パルティータ第1番を聞いて、その演奏に魅せられた記憶があったので、この平均律にも期待が持てた―ネットでのレビューも賞賛の嵐だった―。CDで所有していたのは(ご多聞に漏れず)スカルラッティのソナタ選集だった。でも今以上にチェンバロのソロ・アルバムが苦手だったこと―リュートやギターのソロ・アルバムが苦手なのと同じ理由、つまり音色が単調に感じられ、飽きてしまうのだ。どれも音の発生原理が同じなのが興味深い―、既にポゴレリチ盤という強烈な魅力を放つアルバムに出会っていたせいで、短期間しか持たなかった。そんな僕が前述のようにパルティータに惹かれたのは何故なのか、自分でもよくわからない。もしかしたらトン・コープマン盤で平均律を聴いたおかげで、少し聞き分けが良くなったのだろうか。あるいはロスの演奏に只ならぬ「何か」を感じたからなのだろうか―。

スコット・ロスのことはあまり知らなかったので―若くして亡くなったことぐらいだろうか―、ウィキペディアを観てみたら、異彩を放ったなかなかの人物であったらしい。慣例がないにも関わらず暗譜で弾いてみたり、「瞬間的な音楽の霊感」(パルシオン)を追求するインスピレーション重視の姿勢であったり…。学究的というよりかは天才肌のタイプの音楽家という印象だ―無理もないことだが、グレン・グールドと比較されたこともあった―。でも実際に聞こえてくる音楽は奇をてらわないストレートタイプ。そこに巧みなタッチとレジスター操作によって絶妙のニュアンスが添えられるのだから、耳をそばだてずにはいられないのである。

1988年録音のバッハ/パルティータ第1番。美しいサウンドに魅了される。

最晩年1989年でのマスタークラス。後半にはロスの演奏も―。

ロスを師として仰いでいた曽根麻矢子によるソレル/ファンダンゴ。

ロスが気に入っていたチェンバロとアサス城での収録―。

バッハ/平均律全2セットの価値は今更言うまでもない―ビューローが語ったというコメントがいつも引用される―。「平均律」という和訳も完全なものではない(だが音楽は常に完璧なように感じられる)。バランスや当たり障りのない中庸を好む日本人らしい訳語ではあるが―本来の個性も平均化されてしまう。まるで日本の教育そのものを象徴しているかのように―。ライナーノーツにはかなり詳細にその辺りのことが克明に、相当専門的に記されている。「Well-tempered Clavier」(Le Clavier bien tempéré)における「well」(bien)とは何か―と問い、カントまで登場させる。できるなら日本語で読みたかったライナーノーツである(グーグル翻訳でも手に負えない)。それはともかく、現在のピアノにおける調律とは異なるのも当然であるし、当時バッハが想定していた「適正な音律」がヴェルクマイスターだったのか、他の調律法だったのかも定かではないようである。以前ツイッターで「平均律」が宇宙創世以来の法則のような説明がなされていたことに批判が集中したことがあった。バッハの音楽にコスモスを感じるのはよくわかるが、「平均律」というシステムは明らかに人工的なものである―ピタゴラスが発見した音律よりずっと後のことだ―。このような合理化がピアノの発展に少なからず寄与したように思えるが、チェンバロよりもピアノで聞く(弾く)ことがはるかに多かったこれらの作品が持つ本来の響きを追体験するチャンスは、昨今のピリオドの興隆によって徐々に増えてきたようにも感じられる。CDで聞くより、おそらく実演で聞くチェンバロの響きは格別なものがあるだろう―是非体験してみたいものだ。但し、純正律を聞き分ける耳を僕が持っているかどうかは不明である。

バッハ/平均律を最初に聞いたのは(やはり)ピアノによるCDだった―多分グールドによる選曲盤だったと思う。第1巻第1番の有名なプレリュードが目当てだったが、あのスタッカートな弾き方に幻滅してしまったのをよく覚えている。当時はもっと瞑想的な演奏を求めていたのだろう。後にアファナシエフ盤に出会って、長年愛聴することとなる。一方チェンバロによるオリジナルな演奏はコープマン盤が初めてかもしれない。しかも第2巻のみであった。ちょうどグールド盤のおかげで(!)第2巻の面白さに目覚め、アファナシエフ盤でさらに第2巻が気に入った時だったと思う。

僕の平均律第2巻のイメージはアファナシエフ盤で定着してしまっているのだが、彼自身によるライナーノーツの中で、20年前に作曲されたはずの第1巻よりも「旧約聖書的」と評しているのがずっと印象に残っている。確かに古めかしく、気難く感じさせるナンバーが存在する(勿論短調の偶数ナンバーである)。同時にアファナシエフにとって、この第2巻のレコーディングは第1巻の録音の後に生じた友人の裏切り行為が深く影を落としているようである―バッハはそんな彼を抱きしめてくれたのであろうか―。偶然か、第2巻は第1巻に比べて(長調のナンバーであっても)短調で終止する曲が遥かに多いのである。「短調至上主義」の僕が、メロディアスな傾向の強い第1巻よりもこの第2巻に深く魅せられたのは必然だったのかもしれない―。

チェンバロによる演奏を聴いてみたいと思ったとき、数あるディスクから選ぶのはピアノ版より楽なことだったかどうか―古くはヴァルヒャやレオンハルト盤などがあり、より新しい録音もある中で、好録音であるとともに情感豊かな演奏ということでコープマン盤を選択した(チェンバロの演奏や録音についての更なる考察は次回の記事で取り上げる予定である)。ほかのチェンバリストに比べ、コープマンは装飾音をフルに盛り込む。彼のバッハ録音、たとえばブランデンブルク協奏曲集などでもはっきり聴かれるように、常に明快で躍動的。時として崇高に聞こえるバッハが親しみを込めて近づいてくる印象だ。そんな訳でコープマン盤はアファナシエフ盤と同じほど長らく聴くこととなった。

この度のロス盤には、コープマンのような饒舌性はない。装飾音は極めて控えめだ(日本人のリスナーは過度の装飾音を好まない傾向にあるように感じている。モーツァルト演奏でもそうだが、シンプルな味わいを好む向きが多いのではないか。装飾音の扱いは自然と即興演奏の伝統にも繋がる。古楽の特徴ともいえる現象である)。ストレートに切り込んでくるそのスタイルは潔いほど。そこに内に滾るパッションを感じる。特に短調ナンバーやリピートでは心持ちテンポを落とし、チェンバロ特有のミュート機能をほどよく生かして、音色の微妙な変化を成し遂げている―リュート・ストップを用いているものと思われる。気づかないで聞き流してしまう可能性があるほど控えめだ―。演奏スタイルがストレートなだけに、絶妙なゆらぎを与えている。

このCD1では第1番ハ長調から第12番へ短調までを収録しているが、以下では印象深いナンバーを中心に挙げてゆきたいと思う―。

第1番ハ長調BWV870は第1巻のそれとは違い、ポピュラティに欠けるかもしれないが、冒頭の持続音がオルガンのように壮麗で、マイナーに傾く内容が充実しているように感じる。ロス盤は持続音を感じさせないほど一気呵成で始まる。視点がもっと遠いところを見ているかのようで、余韻に浸ることもない。確かに今始まったばかりではあるが…。

ここではグールドの演奏を―。ボイジャー探査機に載せられた音源の1つ

である。これを聴いた宇宙人はどう思うのかな?

平均律第1巻~第1番ハ長調。アンドレアス・シュタイアーによる演奏。

前半ではバフ・ストップを使用、琴のようなサウンドになっている。

続く第2番ハ短調BWV871は好きな曲。激しいトッカータ風の第1巻のものよりアルマンド風のゆったりしたもの。舞曲を意識してか前半後半にリピートが置かれている。第1巻では第24番のみがリピート対象になっているので、こういった点も第2巻にしかない特徴だ。鏡像型のフーガも凝っている。当盤でも密やかな表情で弾かれ、ニュアンスも絶妙。強弱が付けにくいチェンバロで味わい深い演奏を繰り広げている。フーガ終結部の和音が長調のような響きで終了しているのがコープマン盤やアファナシエフ盤と異なっている。

当盤音源より第2番ハ短調。無闇に叙情に流されない―。

コープマン盤による第2番フーガ。装飾音を使いアフェクトした演奏。

アファナシエフ盤による第2番フーガ。瞑想的。コーダの和音も悲劇的だ。

第3番で登場する「嬰ハ長調」は当時きわめて珍しい調性であり、第1巻の同曲が音楽史上初の楽曲とされる。そちらは調性のせいかキラキラした音楽が印象的だったが、第2巻での第3番嬰ハ長調BWV872はまるで第1巻第1番ハ長調が転調したかのような音楽。違いはプレリュード後半で突如現れるフーガ風の音楽であろう。ロスの演奏はスピードを飛ばしているせいか、ガチャガチャして聞こえるのが残念だ。レオンハルト盤の丁寧な演奏が望ましい。

第3番嬰ハ長調をレオンハルト盤にて。前奏曲前半はバフ・ストップで。

第1巻でも素晴らしかった第4番嬰ハ短調―第2巻においては歌謡性が抑えられ、より内省的な嘆きの音楽となっている。他方フーガでは少し気難しさを感じさせる。ストレートな表現の中に程よい哀愁を滲ませる、といった具合に当盤のロスの演奏の美点はこのような短調の楽曲によく現れているように思う。

ショパンと同時代のプレイエル・アップライトで弾いた平均律第1巻

~第4番をリュビモフの演奏で―。ショパンも演奏したことだろう。

まるで管弦楽組曲の序曲のようなファンファーレで始まる第5番ニ長調BWV874も特徴的。「ニ長調」という調性にバッハはそのような性格を読み取っていたのだろうか。このような祝祭的な音楽の後、ロックのような激しいパッセージを含む第6番ニ短調BWV875が続くのは効果的なコントラストだ―この曲集が果たして連続演奏を意図したものかどうかは次回扱う―。半音階的なフーガを経たその先には、変ホ長調の柔和な音世界が待っている(第7番変ホ長調BWV876)。

アブデル・ラーマン・エル=バシャの息子カミーユによるプレリュード第6番。

まるでテクノのようなスピード感。

続く第8番嬰ニ短調BWV877も僕が好きな曲の1つ―このミステリアスな曲調がたまらない。まるで大いなる謎を問いかけているかのようだ。ロスの演奏も先ほどの第2番ハ短調での印象がそのまま当てはまる。この曲のフーガも鏡像タイプになっているのである―このフーガでかえって謎が深まる思いがするが、ピカルディ終止で明るく終わる―。

当盤音源より、プレリュード&フーガ第8番嬰ニ短調BWV877を。

第9番ホ長調BWV878はこの曲集の中でもオアシスのような穏やかさと安らかさを与えるナンバー。しばしば「牧歌的」と評されるが、全くその通りである。これも「ホ長調」の力であろうか。ロスの演奏もリピート時にダンパーを用いて優しく奏でている。フーガにおける天上的なテーマは同時代の作曲家フィッシャー(Johann Caspar Ferdinand Fischer, 1656-1746)の20の調性からなる「アリアドネ・ムジカ(Ariadne musica, 1702)」からの引用がなされているといわれている。

ここではタチアナ・ニコラーエワのピュアなピアノ演奏で―。

モーツァルトが1782年に平均律第2巻から弦楽四重奏用に編曲した

5つのフーガK.405。平均律の影響についても詳しくは次回に―。

打って変わって第10番ホ短調BWV879になると、一気に焦燥感あふれる曲となる。プレリュード中間で出てくる長いトリルは耳に新しく印象に残りやすい。これに、如何にもというような若干勿体ぶった印象の付点リズムのテーマがフーガとして展開される。

第2巻全体の流れで見れば、まるで間奏曲のような印象すらある第11番ヘ長調BWV880は第9番ホ長調に次ぐ穏やかさを聞かせる。これにジーグのような軽やかなフーガが続くが、終止する和音がマイナーの響きを帯び、次の第12番ヘ短調へ誘導するような気配を感じる。この第12番ヘ短調BWV881は平均律第2巻の24曲の中で一番好きで、心揺さぶられずにはいられない曲である。特にこのプレリュードは素晴らしい。所謂「ため息」音型が息も絶え絶えに現れ、悲痛な雰囲気を増し加える。アファナシエフ盤で聴いてたちまち気に入ってしまった(グールド盤はテンポが速すぎた)。コープマン盤を選んだのも、このナンバーがアファナシエフ盤の表現に近かったせいである。では当盤でのロスのパフォーマンスは、というと、これもなかなか素晴らしい。今まではリピート時にリュート・ストップを使って音色変化させていたのをこのナンバーでは冒頭提示部で用い、リピート時にはさらにバフ・ストップ(?)で弾くという妙技を見せる―僕にはそう聞こえるというだけで、チェンバロに詳しい人が聴いたなら別の結論を下すかもしれない―。その効果は絶大で、幽玄でソフトな表現が冒頭から達成されている。この前奏曲に比して、続くフーガはライトな舞曲的印象。同音反復が繰り返され、あっけなく終わってしまう。

アファナシエフ盤で―。まるでミステリー映画のエンドロールに使えそうだ。

比較のためにあえてグールド盤でプレリュード第12番を―。

当盤音源より、プレリュード&フーガ第12番ヘ短調BWV881を―。

当盤音源より、全曲演奏を。一部音質が悪いトラックあり。

To be continued 。。。