今日のお話は、

ダメな例⑦ スロープ特性と位相特性の整合性がとれていない

についてですが、一昨日の位相(いそう)とは?にて何を位相と呼ぶのかについてご案内させて頂きました。

その中で「歩く」という事柄に例えてお話ししたので、今日の⑦についてもその「歩く」という事柄になぞらえて進めていきたいと思います!

以前に無いものは足そう!の記事でご案内したように、スピーカーは各々の得意な再生周波数帯域を受け持ち、それを大きく役割分担すると、ツイーター(高域)、ミッドレンジ(中域)、ウーファー(低域)になるとお話ししたことはまだ記憶に新しいと思います。

このようにスピーカーがそれぞれ役割分担をして得意な仕事をするわけですが、実はその割り振り幅はきっちりココまで!みたいにスパッと役割が入れ替わるのではなく、クロスオーバーと呼ばれる帯域分割装置によって隣り合うスピーカー同士が同じ周波数の音を再生するように切り分けられます。

目で見た方が解りやすいと思うので、まずはクロスオーバーの概念図を見てみましょう。

サブウーファーが備わっていない場合の2wayシステムと、サブウーファーまで備わっている場合の3wayシステムです。

こちらの画像は、ダイナベクターさんからお借りしてきました。

斜めの線が交差する前後(図中では左右)は別々のスピーカー同士が同じ仕事をしていることが解ると思います。

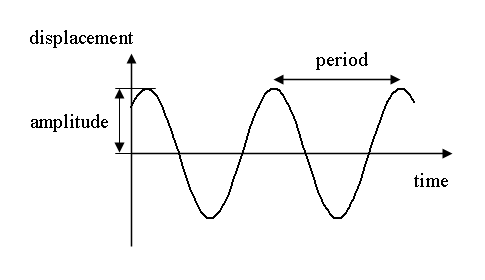

それではここで、前々回の記事に使用した周期運動のグラフをもう一度見てみましょう。

前々回の記事の最後の方で、上下ワンセットの1周期を1秒間に何周期しているのかで周波数を表すとお話ししました。

これら今までのお話しを踏まえて考えると、同じ周波数を受け持つ箇所においては隣り合わせのスピーカー同士が同一周期を刻むと言うことになります。

つまりこのスピーカーの帯域分割の現象を「歩く」ことに例えると、三人四脚で歩いているのと同じことになりますね。

隣り合っている人と二人三脚、もしくは三人四脚などの複数人で一緒に歩くとして想像したときに、位相の整合性がとれていないとまともに歩けないと言う・・・。

これが、

ダメな例⑦

スロープ特性と位相特性の整合性がとれていない

の中の整合性がとれていない現象にあたります。

では、スロープ特性とは?

実は前述のクロスオーバーによる帯域分割時にカットオフ(斜めの部分)のスロープ(角度)によって周期上の位相がずれてしまうのです。

この話は掘り下げるととてつもない長い話になってしまうので超簡単に済まさせてもらいますが、まずは-6dB/octと-12dB/octのスロープ角の違いを目で見てみましょう。

-6dB/octの方が緩やかで-12dB/octはそ2倍のカットオフになってるのが解ると思います。

この二種類のスロープ特性だけを例とすると、-6dB/octの場合にはハイカットすると-45度、ローカットすると+45度位相が回り、-12dB/ocbの場合には、ハイカットすると-90度、ローカットすると+90度位相が回ると言う原則があります。

つまりこの原則を元に計算すると、ー12dB/oct同士の場合にハイカットされたミッドレンジ側が-90度、ローカットされた側が+90度回っているので、結果的にミッドレンジとツイーターの位相角の差は180度となり、二人三脚の足がお互いに反発し合ってしまって動けなくなってしまうことになります。

ではどうしたらいいのか?

答えは簡単です。

この時に動かす足をお互いが右足を前に出そうとしたり、はたまた一人が右足を前に出そうとしているときにもう一人が左足を後ろに下げようとしなければいいんです(笑)

音響的にはこの位相の整合性がとれていないと、重なり合っている周波数帯の音が相互で再生しているにもかかわらず打ち消し合ってしまって音にならないと言う悲惨な結果になってしまうんです。

そもそもクロスオーバーによって少しずつ出なくなるようにコントロールされている周波数帯域が更に打ち消し合ってしまうなんて・・・。

うん、まずいよね。

再生しているのに聴こえないんだもん。。。

だからこそこのスロープ特性と位相の関係を頭に入れた状態で隣り合うスピーカー同士の仕事が無駄にならないように注意しなきゃダメなんです。

とか言っても、これはお店側がしっかりしていれば防げることなので、基本がしっかりしているお店さんに行っているのなら特に心配は無いかと。

前回の位相のお話しや、今回のスロープ特性による位相回転のお話しは基本中の基本ですから、たぶん大丈夫じゃ無いかな(笑)

もっと細かくご説明できるといいんですけど、なにぶん仕事の合間の更新なのでザックリでごめんなさい。

また機会と時間があればじっくりご説明したいと思います!

が、本日はここまで~。