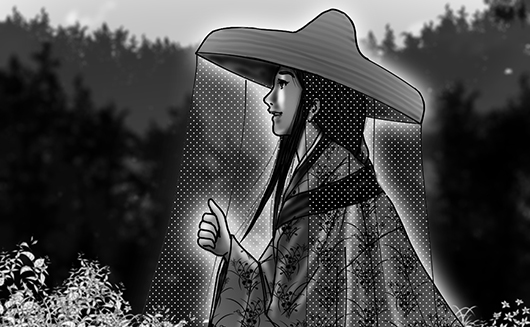

薺が緩やかな坂道を登っていく。

待ち遠しい。

心が騒ぎ、揺れている。

神の御心に触れたあの日。

気がついたら…

手の中に文があった。

その約束の日に、この坂を登っている。

目の前に人影が見える。

「ああ…」

薺の瞳から光が落ちる。

「こんな日が来るなんて…」

薺はこの時に、感謝していた。

「来たようだな…」

一度、繋いだ波動。

真魚が、その波動を感じている。

「薺…様…なの?」

明慧が、それを疑っている。

「よく分かったな…」

真魚が笑っている。

その明慧の姿を慧鎮が見ている。

姿はまだ見えない。

以前とは違う薺の波動。

大いなる神の御心に、触れたからだ。

「母上と似ています…」

明慧はそう答えた。

「なるほどな…」

その答えを聞いた真魚が、感心していた。

「薺様が…耀いています」

明慧はそう感じた。

薺の感動の波動が、明慧には見えている。

その耀きを感じている。

人はそれぞれに目的を持つ。

生きている意味…

そう言ってしまえば、簡単かも知れない。

人は、その目的に近づくほど耀きを放つ。

薺は今、それを確かなものとして感じている。

耀きを放つ意味を、心に刻み込んでいた。

その心という器に閉じ込められた想い。

人はその器を揺らし、耀きを得る。

だが、それを感じ取れる者は少ない。

そして、その器を揺らすのは…

人霊そのものなのだ。

「私も…心が揺れています…」

明慧がそう言った。

自らの心の動きは、薺の耀きに無縁ではない。

明慧はそれを感じ取っていた。

「大したものだ…」

真魚が笑っていた。

薺の姿がはっきりと見える。

目の見えない明慧が、それを観じている。

「薺様…」

揺れる心のままに…

明慧は薺の元に歩き出した。

「明慧!」

薺はその姿に溜まらず走り出した。

市女笠を捨てた。

付き人の少女が、それを拾っている。

明慧が笑っている。

薺の波動を感じている。

「明慧!」

薺が膝をつき、明慧を抱きしめた。

そして、泣いた。

涙が、明慧の着物を濡らしている。

「泣かないでください…薺様…」

明慧が、薺を抱きしめた。

「こんなに…こんなに大きくなって…」

薺は明慧の生命を感じている。

その感動が広がっていく。

「あれっ…」

明慧がそれに気付いた。

「これは…」

薺が驚いていた。

「母上…」

二人を柔らかく包み込む光。

明慧がその波動を感じていた。

「姉上…」

明慧を抱きしめながら、薺が泣いていた。

「もう、いいのですよ…」

桔梗の波動が聞こえる。

その苦しみの全てを、桔梗が摘み取っていた。

「姉上…」

薺の涙は止まらなかった。

「これでいい…」

真魚がそう言って、笑みを浮かべた。

「ありがとうございます…」

慧鎮の目から、涙が溢れていた。

続く…

-この物語はフィクションであり、史実とは異なります。

実在の人物・団体とは一切関係ありません-