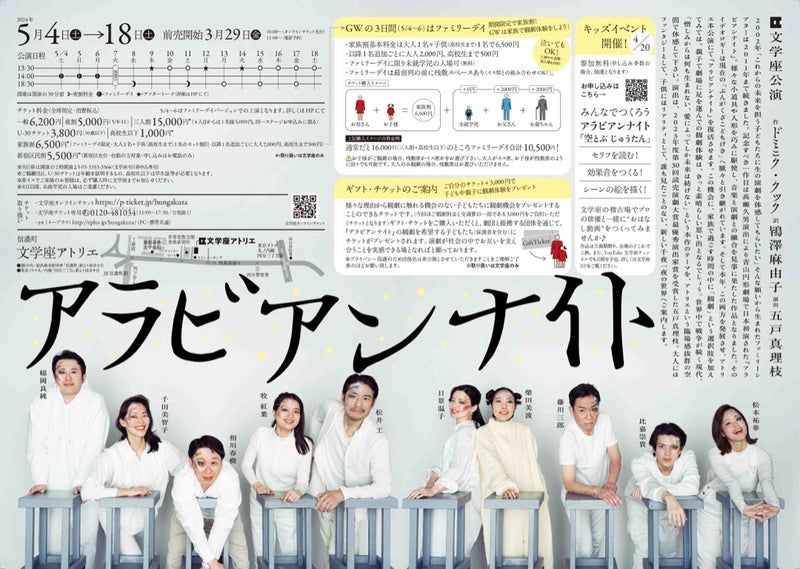

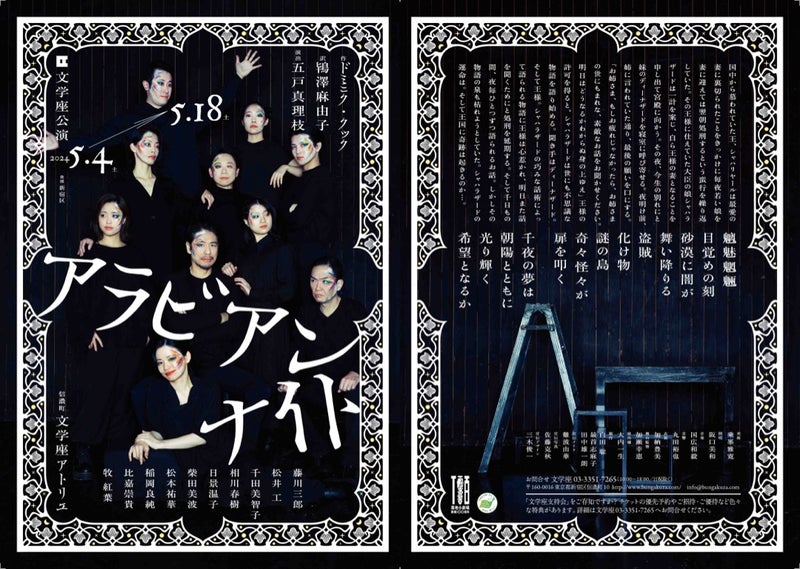

文学座のアトリエで上演する

『アラビアンナイト』

稽古の集合時間がいつもより少し早く

正午をすぎると

稽古場の掃除やウォーミングアップなどが

はじまって

それから19時まで

怒涛の勢いで

各場面をこれでもかというくらい

繰り返しながら稽古していて

演出部は22時近くまで

小道具大道具衣裳その他の準備のために

コツコツ作業している。

家に帰ると大抵、23時。

遅い夕食を食べてから睡魔に負けるまで

今日の稽古の問題点をあらいだし

朝起きると新たな作戦を立てる。

アラビアンナイトの物語の中を

生きてるような日々。

宮殿から荒野まで

王さまからお化けまで

場面も登場人物も

こんなに多い演目は他にあるだろうか。

俳優の皆さんは

四六時中舞台を駆け回っていて

文字通り体力勝負の演目。

いや、表から裏まで

公演に関わる人みなが

けっこう体力勝負な演目な気もする。

公演準備の佳境になるといつも

焼肉とかうなぎとか

いかにも元気が出そうなものを

食べたくなるのだけど

最近私は

玄米ご飯がマイブームで

玄米3合に

黒米大さじ3と

もちむぎ50g混ぜるというブレンドが

最高だ!と思っている。

見た目は濃いめの赤飯のようで

食感はもちもちしていて飽きない。

このものすごい佳境の現在

この玄米ご飯と納豆と味噌汁さえあれば

満足だなと思えるくらい美味しい。

でもやっぱり

真夜中に

ポテトチップやアイスクリームを

食べたりもしている。

食べた分考えようと思って

途中であきらめて寝たりもしている。

いよいよ明日は初日。

座組みの皆で稽古時間いっぱいまで

稽古前や稽古が終わってからも

話し合いながら

繰り返し試行錯誤しながら

全力疾走で作ってきた

この『アラビアンナイト』

さて、どんな上演に仕上がるのかな。

照明が入り、音楽に音響も本番の響き

衣裳も小道具も準備万端。

砂漠の中に輝く街の光が見えてきた。