子供の頃、カノンってバッハの作品だと思っていたけど、大人になってから改めて聴いてパッフェルベルの作品だと知った。

何故バッハだと思ったかというと、カノンが基本的に弦楽器の四重奏の曲だからなんだね。

ピアノにアレンジした際にもっとも原曲の四重奏を忠実に表現しているのが、私が今チャレンジしているバージョンだと思う。(ていうかそうだ)

バッハは和声といって、ソプラノ、アルト、テナーといった複数パートをピアノでは二本の手で複雑に入り組ませながら表現しているスタイルで、このカノンも常に四重奏を曲のなかに納めている。

和声とは、音楽理論的には『ひとつの旋律+伴奏、という形による音楽(ホモフォニー)の在り方こそ、西洋音楽を西洋音楽たらしめている大きな要素のひとつである。

この「伴奏」を担う音の組み合わせ、同時に鳴らされる2つ以上の音のつらなりを「和声」と呼ぶ。』ということになり、その代表的な作曲家がバッハである。

そういう意味では下の2動画を聴き比べてみるのは、なかなか趣がある。このピアニストの方は上手なので和声がうまく表現されている。

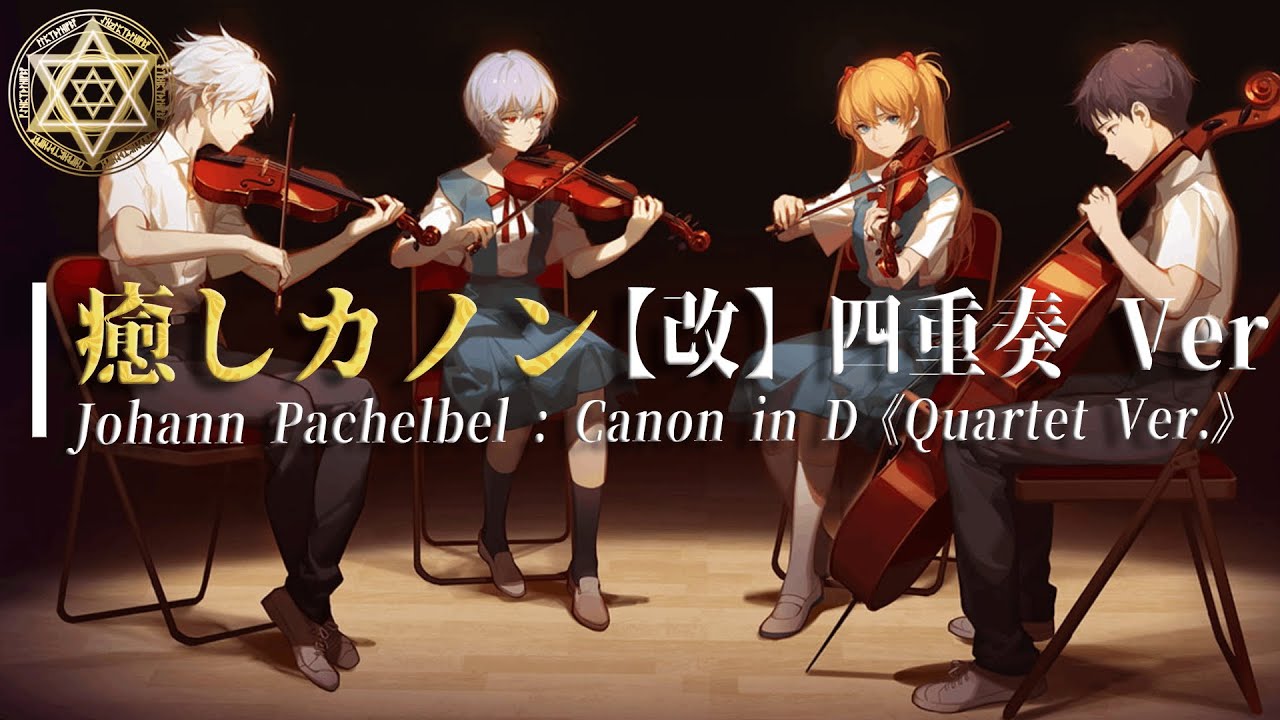

やはり弦楽器バージョン素敵✨

https://m.youtube.com/watch?feature=shared&v=Swvz6bMcmbw

https://m.youtube.com/watch?feature=shared&v=TextXOFajN4

そして先の大戦で消された純正律

これはチェンバロっぽい

チェンバロといえばバッハ

2017年11月から2017年6月の半年間、広島の次に群馬の高崎の知人宅に居候していた時のこと。

音楽家である知人宅にエラールという年代物のピアノがあり、まさに第一次世界大戦前の1800年代のものだった。

その音を聞きたくて35年ぶりにピアノの蓋を開けて弾いた。音色はやはりチェンバロっぽくて、いかにもバッハの曲に合う感じだった。

エラールでなければ、多分ピアノが置いてあっても弾くことはしなかっただろうから、まさにピアノとの運命の再会だった。

そして、その時に沖縄民謡の安里屋ユンタのピアノアレンジを思いつき(インスピレーションが降ってきた)、リハビリしてない慣れない打鍵で再現してテープに記録した。それが私の初めての作曲だった。

高崎の知人宅を離れることになり、エラールともお別れになったけど、あの時の出会いがなければピアノに復活しようという気は起きなかっただろう。

そういう意味ではエラールの純正律が眠っていた私の脳に灯をつけたのかもしれない。