東京23区で6日、4年ぶりに大雪警報が発表された。寒波により急激な気温低下が生じた地域では、ガス給湯器につながる配管が凍結し、一時的に使用できなくなる場合がある。東京ガスがホームページやツイッターで凍結予防の方法や、凍結した場合の対処法を紹介し、注意を呼び掛けている。

ホームページなどによると、①給湯器のリモコンの運転スイッチをオフにするか、リモコンがない場合は、給湯器のガス栓を閉める②お湯の出る蛇口から1分間に約400ミリリットルの水を出し続ける−といった手順で配管の凍結を予防できるという。詳細は同社のホームページ(https://home.tokyo-gas.co.jp/gas/kiki/frozen.html)で確認できる。

政府は、首都直下地震の帰宅困難者対策として、帰宅の可否を3段階で通知する検討に乗り出した。一律で職場や学校での「3日間の待機」を求めてきた方針を見直し、ビッグデータなどを活用した柔軟な対応を目指す。今夏にも新たな方針をとりまとめ、国のガイドライン(指針)に反映させたい考えだ。

内閣府の推計では、震度7の首都直下地震が起きた場合、帰宅困難者は東京など1都4県で約695万人に上り、東京都だけで約415万人になる。2011年の東日本大震災の際は、首都圏では約515万人の帰宅困難者が発生した。

政府は現在、生存率が下がる「発生から72時間」までは人命救助を優先するため、3日間は帰宅を抑制すべきだとの方針を示している。帰宅困難者が徒歩やタクシーなどで一斉に移動すると、混雑で応急活動の妨げになったり、将棋倒しなどの二次災害を招いたりする恐れもあるためだ。

15年に策定した帰宅困難者対策の指針に、行政機関は「4日目以降に帰宅支援の体制へ移行」するよう明記。東京都も「むやみに移動せず、職場や学校などで3日間待機」することを呼びかけてきた。

ただ、近年は鉄道の駅舎や路線の耐震化が進み、公共交通機関が3日以内に運行を再開できる例が多くなった。地域によっても被害状況は異なるため、政府は「3日間の待機を一律に求めることは現実的ではない」(内閣府)と判断した。被災状況に応じて、応急活動などの妨げとならない範囲で、帰宅を順次可能とするよう、指針を見直す。

今夏をめどに内閣府の有識者会議「首都直下地震帰宅困難者等対策検討委員会」で意見を取りまとめる予定だ。具体的には、被災状況に応じ、〈1〉安全確保のために待機〈2〉徒歩で帰宅可能〈3〉公共交通機関で帰宅――の3段階の対応を判断し、携帯電話に通知を送ることなどを想定している。

スマートフォンの位置情報で混雑状況を解析したり、人工知能(AI)でSNSの投稿から情報収集したりして、どの段階の通知にするか素早く判別する。一時滞在施設の開設情報や、安全な帰宅経路などを通知することも検討している。

日本政府が「2030年までに二酸化炭素排出量を2013年度比46%減」との目標を掲げるなか、脱炭素に向けて科学の力で立ち向かう科学者がいる。そこではどのような研究がなされているのだろうか──。

地球温暖化の原因になる温室効果ガスは、二酸化炭素(CO2)が76%寄与しているが、メタン(CH4)も15.8%、一酸化二窒素(N2O)も6.2%寄与している。CH4やN2Oは地球を温める効果がCO2に比べて非常に大きいので、これらも減らしていかなければ、CO2を削減しても温室効果ガスの排出削減という目標は達成できない。

「N2Oの人為的排出源の59%は農業由来です。化学窒素肥料の登場で食料生産は飛躍的に増加しましたが、それによって農地からのN2O発生増という問題も引き起こされました。また、水田は微生物によるCH4の排出源になっており、CH4の人為的排出源の11%を占めています。これらの点からも、温室効果ガスを大量に排出する食糧生産過程の改変は、地球温暖化の問題を解決していくうえでも必要不可欠です」

そう語るのは、内閣府のムーンショット型研究開発事業「Cool Earth via dSOIL(微生物による地球冷却)」のプロジェクトマネージャーを務める東北大学特任教授の南澤究(きわむ)氏。このプロジェクトでは植物共生微生物や土壌微生物の働きを活かし、2050年までに農地由来の温室効果ガス(CH4・N2O)を80%削減することを目標として研究を進めている。

N2OをN2に還元して温室効果ガスを削減

このプロジェクトが立ち上がる以前から、南澤氏は土壌の中に含まれる微生物や植物に共生する微生物が、温室効果ガスの削減にどうつながるかを研究してきた。そこでカギを握る存在となるのが、ダイズなどのマメ科植物の根に共生する根粒菌である。

「根粒菌には、大気中のN2Oを窒素(N2)に還元する酵素(N2O還元酵素)が含まれていることが、以前の研究で明らかになっています。そこから『N2O還元酵素の活性を強化すれば、N2Oの発生が削減できる』と考えて、ダイズ根粒菌のN2O還元酵素活性を数倍に上昇させた菌の作成を行なっています」(南澤氏)

N2Oを消去する効果が高い根粒をたくさん作れば、より多くの温室効果ガス削減が期待できる。ただし、N2O還元効果が高い根粒菌をマメ科の根に接種しても、それが根粒になるのは2割程度。残りの8割は、N2OをN2に還元する力がない土着の根粒菌で占められてしまう。定着率を高めていくことが、今後の課題だ。

「土壌微生物というのは、実はわからないことだらけです。そこで土壌構造の研究にも取り組み、『N2Oを出しづらい土壌』の作成にも取り組んでいます。プロジェクトには若手研究者や市民も参加し、あらゆる角度から目標達成を目指しています」(南澤氏)

プロジェクトは5つのテーマで構成されており、その中には、イネや水田の改良によるCH4削減の取り組みも含まれる。2030年までに農地における温室効果ガスに係る循環技術を確立・実証させる目標を掲げているが、地球温暖化は想定以上の速さで進んでいる。温室効果ガスは世界のほとんどの農地で発生しているので、取り組みのスピードアップが求められている。

※週刊ポスト2022年1月14・21日号

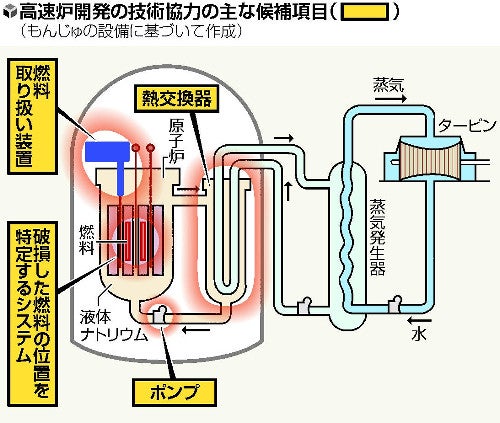

日米による次世代の高速炉開発計画で、米原子力新興企業テラパワー社と日本原子力研究開発機構、三菱重工業が今月締結する覚書の概要が判明した。日米が、原子炉の中核設備に関わる複数の技術開発で協力することが柱。重要技術のため秘密保持の取り決めも交わす。今後、米国側から設計情報の開示を受け、夏頃までに正式に契約を結ぶ。

関係者によると、協力項目として〈1〉原子炉に新燃料を設置したり、使用済みの燃料を取り出したりする装置〈2〉運転中に破損した燃料の位置を特定するシステム〈3〉炉心の熱を取り出す冷却材の液体ナトリウムを循環させるポンプや熱交換器の技術〈4〉放射線を遮る

今回の高速炉は、炉心で発生した熱をナトリウムで熱交換器に伝え、その熱を利用して水を水蒸気に変え、発電タービンを回す。ナトリウムは、現在主流の原子力発電所で冷却材に使われる水のように透明ではなく、銀白色の不透明な液体のため、炉内の燃料や構造物はカメラで直接確認できない。

特に米国側の関心が高いのは、燃料を安全に取り出して、計画通りに交換できる技術。高速炉の安定稼働と保守点検の作業効率を高めるためには欠かせない。破損燃料を特定できれば、速やかな復旧につながり事故も防ぐことが出来る。

米国は1970年代以降、本格的な高速炉開発を離れ、実績に乏しい。日本は、「もんじゅ」(福井県、廃炉作業中)で計250日間、「常陽」(茨城県、安全審査のため停止中)で約8年間、高速炉の運転実績がある。

原子力機構などは、もんじゅの廃炉が2016年に決定後も関連技術の研究を継続。製造コストを抑えた小型の燃料取り扱い装置の開発を進めている。

破損燃料は従来、炉を停止し燃料を別の場所に移して確認していた。現在は炉を稼働したまま破損燃料の位置を高精度で特定できるシステムを研究している。破損時に燃料から出るガスを炉内にあるセンサーで検知するという。

また、もんじゅでは1995年に配管からナトリウムが漏れる事故が起きたが、これを教訓に漏えいを素早く検知するシステムも開発した。

今回の高速炉について、テラパワー社は、米エネルギー省の支援で2024年に米ワイオミング州で建設を始め、28年の運転開始を目指す。萩生田経済産業相は6日、米エネルギー省のジェニファー・グランホルム長官とテレビ会談し、日本政府として技術協力を後押しする方針を表明した。グランホルム氏も日本の技術に期待を示した。