『続日本後紀』に目を通していると、「承和年間」は政権中枢にかなり怪しい空気が漂っていたようです。

異常気象や彗星の出現、日食、謎の発光現象、地震などもさることながら、承和二(835)年三月に頼みの「弘法大師空海」が没し、承和七(840)年五月には「淳和太政上皇」が没しました。

異常気象や彗星の出現、日食、謎の発光現象、地震などもさることながら、承和二(835)年三月に頼みの「弘法大師空海」が没し、承和七(840)年五月には「淳和太政上皇」が没しました。

この頃、「物怪(もののけ)」もよく現れており、淳和上皇崩御の翌月に内裏に現れた物怪などは、驚くことに「桓武天皇」の祟りでありました。

つまりこの頃、政権中枢において何か先帝桓武の意に背くようなことが行われていたということでしょう。

おそらくそれは、病に伏しがちとなっていた晩年の淳和・嵯峨両上皇を横目で眺めながら構築され始めていただろう「承和の変」のシナリオに関わることであったと想像します。

なにしろ、承和七(840)年に淳和太政天皇が崩御し、その二年後の承和九(842)年には嵯峨太政天皇も崩御し、ついに「承和の変」は起ってしまうのです。

度々述べているとおり、この「承和の変」は藤原北家の良房が仕掛けた――同族上位の藤原愛發(あらち)をも含む――ライバル排斥の政変であったと思われるわけですが、私見では、このとき廃太子された淳和系―大伴親王系―の皇太子「恒貞親王」は「大伴氏―伴氏―」復権の最後の切り札であったのではなかろうか、と考えております。

つまり、ここに名族大伴氏はトドメを刺されたものと考えております。

いや、その後良房と良好な関係のまま大納言にまで昇進する「伴善男」がいるではないか、という声もあるでしょうが、私見を語るならば、これは藤原良房ら承和の変の仕掛人一派による怨霊鎮魂の一環であったのではないか、と推測しております。

この40年足らず前、ヒステリックなまでに早良親王の怨霊に怯えた晩年の桓武天皇は、無実の罪を着せたままであった大伴家持ら、大伴氏の面々の名誉回復も遺言しておりました。

亡き父桓武の政策に否定的であったと思われる兄平城上皇を失脚させて、多分に父の真の継承者を自負していたであろう嵯峨の崩御を見計らったかのように、彼の意思に基づいて立太子されていた恒貞親王の廃太子は決行されました。

承和の変の仕掛人たちは、他氏排斥ばかりか、先帝の意をも踏みにじっていたのであり、いつ黄泉の世界から出頭を命ぜられておかしくはないことは重々認識していたことでしょう。その罪悪感なり怯えが、彼らに先帝桓武の物怪を見せたのでしょう。

いずれ、伴善男はその承和の変の余韻もあけやらぬ翌年の正月、忽然と正史上にその名を現します。『続日本後紀』の承和十(843)年正月二十三日、正史上初めての登場において、善男は、正六位上から従五位下に叙せられております。

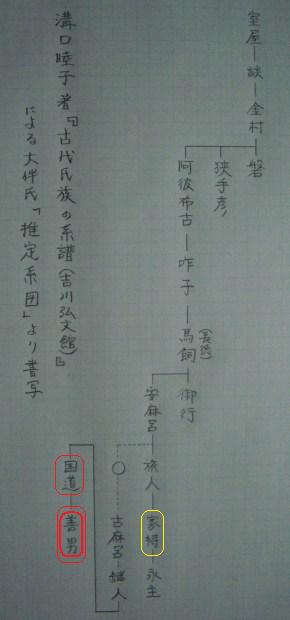

今ひとつ出自の不明瞭な善男は、とりあえず「大伴国道」の五男であるとされているわけですが、この国道は、まさしく桓武を生涯後悔させることとなった「藤原種継暗殺事件」の主犯格とされた「大伴継人」の子であり、父継人の有罪判決に縁座して20年も佐渡に流されていた人物です。

よって、善男は国道の配流先である佐渡で生まれたとも言われておりますが、定かではありません。

いずれ、先にも触れたように断末魔の桓武が連座した者らの罪を生死問わず許したことによって、この国道も復権を果たしました。

国道はその後、「延暦寺」の「大乗戒壇」設立や、僧綱の反対を押し切って最澄が実現させた延暦寺の「俗別当」を担い、また、「東寺」および「西寺」の講堂建設にも活躍し、最澄・空海といった平安仏教の両巨頭から絶大なる信頼を得ていたらしいことは先に触れたとおりです。

おそらくその縁なのでしょうが、「法隆寺」の僧「善愷(ぜんがい)」が壇越(だんおつ)の「登美真人直名(とみのまひとただな)」の不法を訴えた際、弁官の一人であった善男は全面的に壇越の直名側に立って訴訟を無効に導いたばかりか、原告一派の弾劾にまで成功しております。

どういうことかというと、法隆寺における壇越登美氏と僧らの軋轢は、特にこのとき初めて生じたものではなさそうで、天長ニ年以来、直名の父「登美真人藤津」が、独断で官安居の講師に延暦寺の僧を担当させたことに対する法隆寺僧の不満が根底にあるという説があるのですが―佐伯有清著『伴善男(吉川弘文館)』引用「薗田香融」氏の論文―、なにしろ、先の奈良仏教の僧綱の反発を押し切って実現された延暦寺の「俗別当」に任命されたのは善男の父国道であり、善男は父国道以来の縁がある登美氏の窮地を救おうとしたと考えられるのです。

つまりこの頃、政権中枢において何か先帝桓武の意に背くようなことが行われていたということでしょう。

おそらくそれは、病に伏しがちとなっていた晩年の淳和・嵯峨両上皇を横目で眺めながら構築され始めていただろう「承和の変」のシナリオに関わることであったと想像します。

なにしろ、承和七(840)年に淳和太政天皇が崩御し、その二年後の承和九(842)年には嵯峨太政天皇も崩御し、ついに「承和の変」は起ってしまうのです。

度々述べているとおり、この「承和の変」は藤原北家の良房が仕掛けた――同族上位の藤原愛發(あらち)をも含む――ライバル排斥の政変であったと思われるわけですが、私見では、このとき廃太子された淳和系―大伴親王系―の皇太子「恒貞親王」は「大伴氏―伴氏―」復権の最後の切り札であったのではなかろうか、と考えております。

つまり、ここに名族大伴氏はトドメを刺されたものと考えております。

いや、その後良房と良好な関係のまま大納言にまで昇進する「伴善男」がいるではないか、という声もあるでしょうが、私見を語るならば、これは藤原良房ら承和の変の仕掛人一派による怨霊鎮魂の一環であったのではないか、と推測しております。

この40年足らず前、ヒステリックなまでに早良親王の怨霊に怯えた晩年の桓武天皇は、無実の罪を着せたままであった大伴家持ら、大伴氏の面々の名誉回復も遺言しておりました。

亡き父桓武の政策に否定的であったと思われる兄平城上皇を失脚させて、多分に父の真の継承者を自負していたであろう嵯峨の崩御を見計らったかのように、彼の意思に基づいて立太子されていた恒貞親王の廃太子は決行されました。

承和の変の仕掛人たちは、他氏排斥ばかりか、先帝の意をも踏みにじっていたのであり、いつ黄泉の世界から出頭を命ぜられておかしくはないことは重々認識していたことでしょう。その罪悪感なり怯えが、彼らに先帝桓武の物怪を見せたのでしょう。

いずれ、伴善男はその承和の変の余韻もあけやらぬ翌年の正月、忽然と正史上にその名を現します。『続日本後紀』の承和十(843)年正月二十三日、正史上初めての登場において、善男は、正六位上から従五位下に叙せられております。

今ひとつ出自の不明瞭な善男は、とりあえず「大伴国道」の五男であるとされているわけですが、この国道は、まさしく桓武を生涯後悔させることとなった「藤原種継暗殺事件」の主犯格とされた「大伴継人」の子であり、父継人の有罪判決に縁座して20年も佐渡に流されていた人物です。

よって、善男は国道の配流先である佐渡で生まれたとも言われておりますが、定かではありません。

いずれ、先にも触れたように断末魔の桓武が連座した者らの罪を生死問わず許したことによって、この国道も復権を果たしました。

国道はその後、「延暦寺」の「大乗戒壇」設立や、僧綱の反対を押し切って最澄が実現させた延暦寺の「俗別当」を担い、また、「東寺」および「西寺」の講堂建設にも活躍し、最澄・空海といった平安仏教の両巨頭から絶大なる信頼を得ていたらしいことは先に触れたとおりです。

おそらくその縁なのでしょうが、「法隆寺」の僧「善愷(ぜんがい)」が壇越(だんおつ)の「登美真人直名(とみのまひとただな)」の不法を訴えた際、弁官の一人であった善男は全面的に壇越の直名側に立って訴訟を無効に導いたばかりか、原告一派の弾劾にまで成功しております。

どういうことかというと、法隆寺における壇越登美氏と僧らの軋轢は、特にこのとき初めて生じたものではなさそうで、天長ニ年以来、直名の父「登美真人藤津」が、独断で官安居の講師に延暦寺の僧を担当させたことに対する法隆寺僧の不満が根底にあるという説があるのですが―佐伯有清著『伴善男(吉川弘文館)』引用「薗田香融」氏の論文―、なにしろ、先の奈良仏教の僧綱の反発を押し切って実現された延暦寺の「俗別当」に任命されたのは善男の父国道であり、善男は父国道以来の縁がある登美氏の窮地を救おうとしたと考えられるのです。

ちなみに、この登美真人氏は用明天皇の皇子「来目王(くめおう)」の後裔らしく、すなわち来目王は聖徳太子の兄にあたるので、その縁で法隆寺の壇越としての地位を獲得していたものと思われ、発言力が強かっただろうことも察せられます。

「登美(とみ)」という氏の名は、居住地名によったものと考えるのが穏当のようですが、“トミ”“トビ”という言霊の示唆を追い続けている私としては過剰に反応せざるを得ません。機会があれば更に深追いしてみたいと思います。

「登美(とみ)」という氏の名は、居住地名によったものと考えるのが穏当のようですが、“トミ”“トビ”という言霊の示唆を追い続けている私としては過剰に反応せざるを得ません。機会があれば更に深追いしてみたいと思います。

それはともかく、この法隆寺僧善愷訴訟事件で特に注目すべきは、原告寄りの判決を下して善男に弾劾された5名の弁官のうち「正躬王」と「和気真綱」は、承和の変の際「伴健岑」と「橘逸勢」を拷問した人物で、「藤原岳雄」は兵を率いて大納言「藤原愛發」を拘束・拷問した人物、そして「伴成益」も「伴健岑」に謀反の罪を着せるのに加担した人物と考えられることです。

前述『伴善男』の佐伯さんは、「善男にしてみれば、同族であるが故に、伴成益への反撥は、いっそう強いものがあったのではなかろうか。それを、僧善愷の訴訟問題で、一気に爆発させたのである」としております。

ウィキペディアは「この事件は承和9年(842年)に起きた承和の変の延長と捉えられ同事件で行われた藤原良房を中心とする藤原北家による伴氏・橘氏の排斥に対する伴善男の反撃とする見解があり、これは正躬王と和気真綱が承和の変の際の取調を行ったことと絡めて重要視され、これが後の応天門の変に続く布石とする見方が有力ではある」と記す一方で、「伴氏・橘氏の嫡流である伴善男・橘氏公らは承和の変後も順調に出世していることや、承和の変の結果、善男が側近として仕える仁明天皇・藤原順子所生の道康親王(文徳天皇)が立太子されたことで彼もまた出世の機会を得ていることなど、承和の変を巡って善男が藤原良房や正躬王と対立する必要性は低いとされている」とも記しております。

しかし先に述べたとおり、私は善男の出世を良房ら黒幕一派による怨霊対策と考えているので、それが良房による他氏排斥説を打ち消す反証にはならないと考えております。

善男が「承和の変」なり「大伴氏の排斥」を根に持っていた可能性は、かなり高いものと思われます。

なにしろ善男は、承和年間に「大伴家持」の無罪を訴えて藤原種継事件以来勧学田となっていた越前加賀の家持の私田百余町をとりもどしているようなのです―前述『伴善男』引用:三善清行「意見封事十二箇条」『本朝文枠』ニ―。

つまり、家持の直系でない善男が、大伴氏の失地回復にもあたっていたのです。

前述『伴善男』の佐伯さんは、「善男にしてみれば、同族であるが故に、伴成益への反撥は、いっそう強いものがあったのではなかろうか。それを、僧善愷の訴訟問題で、一気に爆発させたのである」としております。

ウィキペディアは「この事件は承和9年(842年)に起きた承和の変の延長と捉えられ同事件で行われた藤原良房を中心とする藤原北家による伴氏・橘氏の排斥に対する伴善男の反撃とする見解があり、これは正躬王と和気真綱が承和の変の際の取調を行ったことと絡めて重要視され、これが後の応天門の変に続く布石とする見方が有力ではある」と記す一方で、「伴氏・橘氏の嫡流である伴善男・橘氏公らは承和の変後も順調に出世していることや、承和の変の結果、善男が側近として仕える仁明天皇・藤原順子所生の道康親王(文徳天皇)が立太子されたことで彼もまた出世の機会を得ていることなど、承和の変を巡って善男が藤原良房や正躬王と対立する必要性は低いとされている」とも記しております。

しかし先に述べたとおり、私は善男の出世を良房ら黒幕一派による怨霊対策と考えているので、それが良房による他氏排斥説を打ち消す反証にはならないと考えております。

善男が「承和の変」なり「大伴氏の排斥」を根に持っていた可能性は、かなり高いものと思われます。

なにしろ善男は、承和年間に「大伴家持」の無罪を訴えて藤原種継事件以来勧学田となっていた越前加賀の家持の私田百余町をとりもどしているようなのです―前述『伴善男』引用:三善清行「意見封事十二箇条」『本朝文枠』ニ―。

つまり、家持の直系でない善男が、大伴氏の失地回復にもあたっていたのです。

したがって、後の話になりますが、私は「応天門の変」において、仮に政敵「源信」を陥れる作戦だとしても、一説に「大伴門」を意味するという「応天門」、すなわち、「大伴氏が守護するべき大内裏の正門」という“大伴氏の名誉の象徴”に善男が火をかけることなどあり得ないのではないか、と考えております。