脂肪組織は大きく分けて2種類あり、脂肪を熱に変える活性が高い褐色脂肪組織と、貯蔵庫の意味が大きい白色脂肪組織に分けられます。

褐色に見えるのは、エネルギー産生にかかわるミトコンドリアが多いからです。

褐色脂肪組織は熱産生に重要で、新生児に多いことがわかっていますが、成長とともに減り、成人は肩と首にほんの少し残る程度です。

当然ですが、褐色脂肪細胞が多いと、肥満や糖尿病になりにくくなります。

コレステロールを下げる薬として、最もスタンダードな薬がスタチン系といわれる薬で、下の表のような製剤が使われています。

心筋梗塞予防などの効果があり、特に糖尿病があるとガイドライン上、必須のこともあるので、私も使う機会が多い薬剤です。

比較的副作用が少ない薬なので、医師の中には、動脈硬化予防のサプリメントのような感覚で、自ら飲んでいる人もちらほら・・・。

実際、動脈硬化を抑制するかどうかはわからないのですが。

さて、最近のセルメタにコレステロールの薬が褐色脂肪細胞を減らしてしまうという報告がありました。

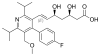

スタチンは、HMG-CoA還元酵素阻害薬ですので、その作用機序から褐色脂肪細胞ができなくなってしまう可能性があるようです。

基礎実験では、白色脂肪細胞→褐色脂肪細胞への転換に必要な、GGPP(ゲラニルゲラニルピロリン酸)が減ってしまうことが確認されています(図)。

実際、8,500人の患者を検査したところ、褐色脂肪組織をスタチンを服用していない人の6%が持っていたのに対し、服用していた人は1%しか持っていませんでした。

たしかに、スタチンで糖尿病、体重が増えるというメタ解析が、ランセットで出ています。

この機序が解明されたと考えてよいでしょう。

スタチンは切れ味の良い薬ですが、万人に有益という薬はありえません。

スタチン不耐症というのもあり、ガイドラインもできています。

とはいえ、成人のほとんどが持っていない褐色細胞を減らすかどうかというのは、臨床的にはあまり気にしなくてよいと思います。

ゼロには何をかけてもゼロですし。

心筋梗塞を起こしたことがある人などは、使うメリットのほうが大きいですので、絶対に自己判断でやめたりしないようお願いします。

それにしても、使い慣れたと思っている薬でも、わかっていなかったことがどんどん出てきます。

特に、合成化学薬品は、副作用が予想しにくいです。

その点、ホルモン補充療法は切れ味がよく、副作用はあったとしても効果の延長線上なので、わかりやすいです。

| 一般名 | 構造 | 主な商品名 | 製薬会社 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

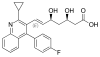

| ロスバスタチン(Rosuvastatin) | クレストール | 塩野義製薬/アストラゼネカ | - | |

| ピタバスタチン(Pitavastatin) | リバロ | 興和創薬 | - | |

| アトルバスタチン(Atorvastatin) | リピトール(Lipitor) | ファイザー/アステラス製薬 | - | |

| セリバスタチン(Cerivastatin) | バイコール(Baycol)/セルタ | バイエル/武田薬品工業 | 副作用のため2001年以降各国で回収対象 | |

| フルバスタチン(Fluvastatin) | ローコール | ノバルティスファーマ/田辺三菱製薬 | - | |

| シンバスタチン(Simvastatin) | リポバス(Zocor) | メルク(MSD)/万有製薬(現:MSD) | - | |

| プラバスタチン(Pravastatin) | メバロチン(Pravachol) | 第一三共/ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 製品化は1989年、後発医薬品あり | |

| ロバスタチン(Lovastatin) | メバコール | メルク(MSD) | 初めて製品化されたスタチン(1987年) | |

| メバスタチン(Mevastatin) | (未製品化) | - | 最初に発見されたスタチン(1973年) |