2023.12.01

「インフレギャップは生産性向上の投資で埋めろ!」生産性向上の投資により供給能力不足を埋める

![]()

テーマ:頼むよ日本政府!(433)

カテゴリ:政治経済

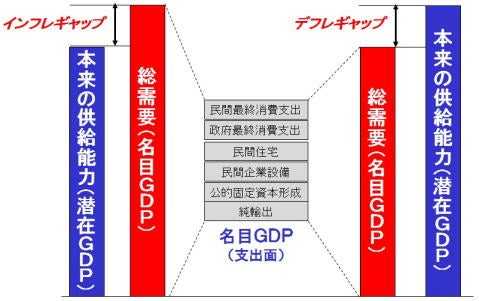

経済成長とは、総需要(厳密には潜在的総需要)が供給能力を上回るインフレギャップ状態、つまりは、

「仕事はいっぱいあるが、人手や設備や技術が不足し、財やサービスの生産が間に合わない」

状況で、ギャップを埋めるために投資が行われ、生産性(労働者一人当たりの生産量)が上昇することで起きます。

GDP三面等価の原則により、付加価値の生産=支出(需要)=所得になります。生産性向上により、生産者一人当たりの生産量が増えれば、生産者一人当たりの所得も増加する。これが、実質賃金の上昇です。

実質賃金が上昇した国民は、消費や住宅投資を増やす。すると、またまた潜在的な需要が高まり、インフレギャップ。

あるいは、企業の生産性向上目的の投資、政府のインフラ投資もまた、需要そのものであるため、潜在的な需要を引き上げる。インフレギャップ。

インフレギャップを埋めるために、生産性向上目的の投資が行われ、生産者一人当たりの生産量が増え、またもや実質賃金が上昇する。

この循環こそが経済成長の黄金循環です。

【インフレギャップとデフレギャップ】

http://mtdata.jp/data_46.html#Gap

ちなみに、輸入物価上昇や消費税増税によるコストプッシュ型インフレでは、黄金循環は回りません。何しろ、国民の所得は増えていないのでございます。むしろ実質賃金が下がるため、次の需要が減ります。

問題というか、わたくしにも分からないのは、「デマンドプル(需要牽引)型のインフレギャップではなく、サプライロス(供給能力毀損)型のインフレギャップでも、黄金循環は回り始めるのか?」 になります。

要するに、長引くデフレ、政府の政策ミス、少子化による生産年齢人口比率低下、そして24年問題により供給能力が大きく毀損し、インフレギャップ化した場合に、

「生産性向上目的の投資は起きるのか?」 ですね。

少なくとも、大企業はそちらの方向に動いているようです。

―――――――――――――――――続く――――――――――――――――――

記事タイトル: 生産性向上の投資により供給能力不足を埋める

▼ブログの続きを見る

https://ameblo.jp/takaakimitsu

=========================

インターネット・コンピュータランキング

=========================

ネットサービスランキング

=========================