2月末から3月中旬くらいまでは、

物事が停滞しやすい時期です。

ですが、来週あたりから皆さんも一気に周囲がザワザワし始めることでしょう。

そして、そんな雰囲気を背に、

新たなことを始めたくなる時期でもあります。

私が主催するアートセミナーについても、

問い合わせが多くなってきました。

「どんな内容を取り扱うのですか?」

「体験はやっていないのですか?」

そこで、

上記の質問の答えとしてわかりやすいと思い、今回ご紹介したいのが、

アメリカで開発され日本にも徐々に広まりつつあるアート鑑賞法の

「Visual Thinking Strategy」VTS

についてです。

■対話型鑑賞教育

日本語に意訳するのであれば、

「対話型鑑賞教育」

というそうです。

デジタル大辞泉によれば、

「美術作品を通じて鑑賞者の観察力やコミュニケーション力を育成する教育カリキュラム。鑑賞者どうしが語り合い、想像力を駆使して美術作品を読み解いていくことが特徴。図工や美術の授業など教育現場や美術館で導入されている」

とのこと。

さらに詳しい解説が、京都造形大のWebサイトに詳しく載っているので引用します。

(引用元:http://vtsj.acop.jp/concept/index.html#about-VTS)

*

ヴィジュアル・シンキング・ストラテジー(VTS)とは?

アートを通じて鑑賞者・学習者の「観察力」「批判的思考力」「コミュニケーション力」を育成する教育カリキュラム。VTSでは、美術史の知識だけに偏らず、鑑賞者同士のコミュニケーションを通して、美術作品を読み解いていきます。その結果、

- アート作品を通じて、よく見て、考え、意味を生成するプロセスへと鑑賞者・学習者をいざなう

- 鑑賞者・学習者は、物事を体系的に考える力、コミュニケーション能力、観察力、証拠 、推論力、仮説設定力、複雑な問題に対して複数の解決方法を見出す力を向上させる

- 筆記課題を併用する事で、発話的から筆記的な言語能力を向上させる

- 相手を尊重しつつ、民主的で協働的な問題解決能力を育成する。この能力は、VTSの授業にとどまらず、他の教科や日々の活動にも派生する

- 鑑賞者・学習者(特に学業において苦心している生徒たち)の自尊心を促し、個々の学業成績に関わらず、すべての鑑賞・学習参加者に一定の教育的効果をおよぼす

- 鑑賞者・学習者たちの生活において、「芸術」が貴重な(生涯)学習リソースであるという事を浮き彫りにする

(引用終わり)

とても理論的に、アート鑑賞の効果効能を説明してくれていると思いますが、

要するに簡単に言えば、

「アートを鑑賞し対話することを通じて、

生きていくのに必要な色々なチカラが磨かれるよ」

ということです。

まさに「ゼロからアートセミナー」でやっていることはこれに非常に近いと思います。

「ゼロからアートセミナー」の特徴は、

・Dialogue(対話する、互いの違いを認める)

・Demonstration(説明する、人に理解してもらう)

・Describe(心情等を描写する、描く)

という3Dを実践することを通じて、

感性や美意識、センス と 論理的思考、フレームワーク、抽象化

を高めていき、

「一生使える知的財産を構築する」

というコンセプト・内容になっています。

従って、受講していただく方は、

・自らの能力をさらに高めていきたいビジネスパーソン

・目に見えないものの価値がわかる経営者

・アートに魅力を感じる2、30代のニュージェネレーション

を想定しています。

実際に、

・外資系企業や日系企業の管理職

・30年以上の経営経験を持つ女性経営者

・大手企業の知財管理業務担当者

といった面々から、

・高校勤務の女性教師

・30代フリーランス

・30代フリーター

まで幅広い人が参加してくれています。

■対話型のアート鑑賞が支持される理由

私は「ゼロから!アートセミナー」を自分でつくるまで、

VTSの存在は知りませんでした。

ではなぜ「対話」という形式をセミナーに含めたのか。

一言で言えば、

「対話することが、場のエネルギーを高めるから」

です。

言葉というのは不思議で、

発した瞬間からそのものが「エネルギー」を持つようになります。

自分が溜め込んでいた思いや感情が、

粒子となって形をつくります。

従って、

人と対話することで、

自分が思っていることや、

自分でも気づいていなかった深い部分の言葉が出てきたり、

他の人の発言から触発されて、インスピレーションが湧いたり、

本当に不思議なくらい素晴らしい化学反応が起きるのです。

実はこのことを学んだのは、私のメンターでもある加藤雅則さんからです。

■加藤雅則プロフィール

http://actiondesign.jp/profile/

私がサラリーマン時代に、会社の研修の一環として受けたのが、

彼の研修です。

当時私はまだ20代後半。会社を辞めるかどうか迷っていた時期でもありました。

加藤さんは、コーチングがまだ日本に広まっていない時期に、積極的に日本にコーチングを輸入したパイオニアの一人でもあります。

慶応を出て、銀行勤務、MBA取得といった超エリートコースを歩んできた方ですが、

ひょんなことから、コーチングに出会ったそうです。

そこから、

「対話を通じて、自分を捉え直す」

というコンセプトのもと、

複数の大手企業の研修を行うなどして活躍されています。

私は彼と意気投合するとともに、

「主体的に自らが発言し学ぶ場所」

をいかにしてデザインしていくか、

ということの重要性をひしひしと感じていました。

この体験が、私のゼロからアートに反映されています。

すなわち、

アートという”美的物質”を鑑賞し、

対話することを通じて、

自らの見方や価値観をアップデートしていく

この考え方が「ゼロからアートセミナー」に通底しています。

■「ゼロからアート」第2クールの開催!の前に・・・

いかがでしたでしょうか?

このような「対話」を取り入れたアート鑑賞法について、

「実際に体験してみたい!」

という方もいらっしゃるかと思います。

実は、3月23日(土)にこのような機会をつくっています。

それが、

「アートのプロと第2クール参加者とめぐるアートツアー」

です。

昨年の第1クールは、

クールベ、マネ、モネ、ロダン、ゴッホの5名を扱いました。

4月〜開催される第2クールは、

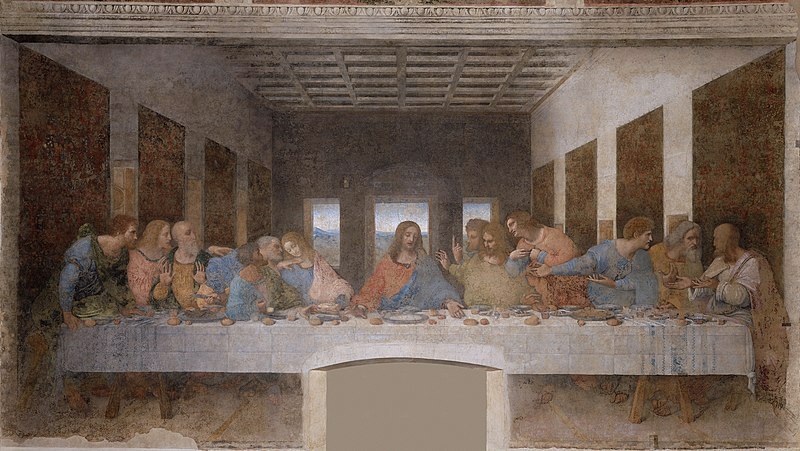

セザンヌ、クリムト、ダヴィンチなどルネッサンスの芸術家たち、フェルメール、ベラスケスの5名を取り扱います。

これらはいずれも

「近代美術以前の芸術家たち」

です。

これに対して、このアートツアーでは、

「現代アーティスト」

を取り扱います。

近代美術と現代アートの両面を知ることにより、

様々な「つながり」がわかるようになってきます。

例えば、今回めぐるのは、六本木の国立新美術館で行われている

「イケムラレイコ 土と星Our Planet」展。

私が今年一緒に仕事をさせていただくアーティストであり、

日本を代表する現代アーティストのひとりですが、

彼女は、日本の大学を中退後、スペインに渡ります。

ここで彼女自身、スペインの近代の芸術家たちから非常に大きな影響を受けたと言っています。

例えば、ベラスケス。

このベラスケスは17世紀の画家です(第2クールの最終回で取り扱います)。

このように現代アーティストも、

近代美術の巨匠たちから多くの影響を受けているのが、普通です。

今回は、このような点を意識しながら、

展覧会を一緒に巡っていきたいと思います。

ちなみに、このように近代美術に大きく影響を受けたことを語っている、

イケムラレイコさんと奈良美智さんの2人の対談がありますので、

ぜひ以下より読んでみていただけたらと思います;

▼イケムラレイコ・奈良美智対談

http://www.pioon.info/special/leikoikemura-yoshitomonara/index.html