「セントサイモンの悲劇」とは何だったのか

今年のダービーに出走する馬の、全てが大種牡馬*サンデーサイレンスの孫にあたるという記事を、日経新聞のノモケンこと野元賢一記者がモノしていました。

繰り返し出てくるこの主題ですが、*サンデーサイレンスの血の飽和が日本競馬を崩壊させる、というような恐れや嘆きは、ノーザンダンサー Northern Dancer 同様であって問題は無い(むしろもっと積極的にサンデーを近親交配すべき)という極端な楽観論とともに、失当だろうと拙は考えます。

ポスト*サンデーサイレンス時代を見通すには、配合史的観点を備えた長射程の考察による他ありません。

そこでは、サンデーを何と比較するか、さらに今と当時の文脈をどのようにオーバーラップさせるべきかを焦点として、現状を把握し、最終的に幾通りかの予測を立てる事が可能でしょう。

有芝魔春殿下。のエントリはその点、類稀な被写界の深さを持つ良記事です。

拙も及ばずながら、過去の文章編集して補助線引いてみます。

移勢対旋律たりうるや。

何度か書いているように、サンデーの比較対象として最も適当なのは、100年前の「セントサイモン St. Simon の悲劇」であり、その St. Simon が必要としたのは、自身が希釈・選別・再濃縮されるための、時間稼ぎであり肌の入れ替えであった、というのが拙の見立てです。

この「悲劇」については色々と語られていますが

…と、これだけの大系統が、僅かな期間で下記の如くに転落してしまったという事を、まず押さえておきましょう。

結論から言えば St. Simon は、なまじ「地元で、初期から」大成功してしまったのが、結果的には却って孫世代以降の発展に影を落としてしまった、と考えられます。

この点 St. Simon とサンデーはよく似て、繋養先と活躍の場、あるいは時期にズレを持っていた Nasrullah、Northern Dancer や Native Dancer、*ノーザンテースト等とは大きく違います。

St. Simon やサンデーに似た境遇を辿った大種牡馬を史上で探すならば Highflyer、Stockwell、Lexington、Phalaris、Tourbillon 辺りになるでしょうか。

「地元で、初期から」成功した種牡馬は、自身が成功を続ければ続けるほど、代表産駒から機会を奪います。続く孫の代でもそれは同様です。

例えば Phalaris 直仔のうち、疑い無く最良の産駒であった Fairway はダービー伯爵の手元に残され、全兄 Pharos はフランス、Sickle と Pharamond はアメリカへ送られましたが、後世、より多くの良駒に伝わったのは「外に出された」馬たちの方でした。

St. Simon や Tourbillon 等についても同様の現象が見られます(Tourbillon については旧サイトでの拙稿 をご参照下さい)。

一方で、「晩年に」生まれた後継種牡馬は、父の死後その座を襲いますから、晩年の父がすでに繁殖相手に窮していたり、自身の母方に当時の主流血統が濃く入ってでもいない限り、比較的父に近い成績を残します。そのため同じ場所で父系が続くことになる。

Mahmoud における The Axe、Mr. Prospector における Fusaichi Pegasus、Sadler's Wells における Galileo などが、晩年に生まれた代表産駒の典型例で、余談ですけれど、いずれも次の世代ではごく初期に代表産駒を出してしまった事で、直系を後世に伝えるという意味では逆に苦しい立場におかれたと言えるかもしれません。

同じ場所で3代父系が続く事は、それくらい難しい。後継を得るまでは有利でも、いざその後継を使おうとすると、不利になる。

St. Simon の時代と比べれば規模や馬の移動範囲は飛躍的に拡大したものの、それは水溜り同士が繋がっただけの事であって、むしろ近年はクールモア的な種付け頭数の増大という技術革新により、(レイノルズ数の違いとでも言うべき差異はあれど)問題は再び古典的な様相を見せています。

話を戻しましょう。

St. Simon が1908年に亡くなった時、既に後継種牡馬の多くにも老いが迫っていました。そして何より、彼ら後継種牡馬が過度な近親交配にならないような繁殖牝馬は、どんどん少なくなっていました。

イギリス生産界にあって、肌=繁殖牝馬の入れ替えを妨げたものは、2つありました。

ひとつは St. Simon 血脈自体の優秀さ。イギリス貴族たちがそれまで200年をかけて磨き上げてきた珠玉の血統のほぼ全てに、近い祖先に St. Simon を持つ種牡馬が、かけられて行きました。そうでなければ走らない、というくらいの状況が、当時そこにあったのです。

もうひとつは皮肉にも、海外から流入しつつあった、主に米仏の土着血統の優秀さでした。ハーマン・デュリエが生産した Sweeper がその典型です。1913年、こうした「由緒の怪しい」血統を自分たちの牧場から締め出す、悪名高きジャージー・アクトが制定されます。これは輸入に関してだけ作用する非関税障壁とでも言うべき、公平さを欠く代物でした。

後世から振り返れば、St. Simon の優秀さへの驕りと、当時の経済・外交関係が、イギリス貴族をして自分たちの財産の将来性を傷つけさせた訳ですが、当の貴族たちはそれに気付かなかったのです。

その後、St. Simon 直孫が種牡馬入りする頃には、それらの産駒の大部分は、St. Simon のインブリード(近親交配、近交)を持つに至っていました。無闇で一辺倒な近親交配。育種学の知見が警告する通りの事態です。Rabelais など個体として優れた直孫種牡馬もいたものの、それを配合するに相応しいクラスの馬には、必ずと言っていいほど St. Simon が入っており、配合の自由度は極端に下がり、ほとんど近交パターンしか試す事ができなかったのでした。

結局、直孫種牡馬は Ard Patrick(1899生)@ドイツ、Negofol(1906生)@アメリカ、Floreal(1908生)@ソ連、Havresac(1915生)@イタリアなど、当時の中心であった英仏から遠い所でだけ、成功をおさめました。さらにその中で最も遅く、かつ St. Simon を濃く近交させた Havresac が、魔春さんご指摘のように次代の扉を開きます。

その理由は、ひとつには帰納的には上記に述べた点に、ふたつめには(ひとつめと不可分なので、演繹的な言い換えというべきかな)無闇な濃縮も、散漫な希釈も避け、Havresac 自身が St. Simon のバイパス経路あるいはタイムカプセルとなって、偉大な祖父の遺伝子をより純粋で有用な形で後世に届けえた点にあるのでしょう。

さらにみっつめの理由として、St. Simon の濃縮を行うには、ある程度隔離され、少数の勇気ある偏屈者が寡占していた当時のイタリア競馬が好適であった点も見逃せません。

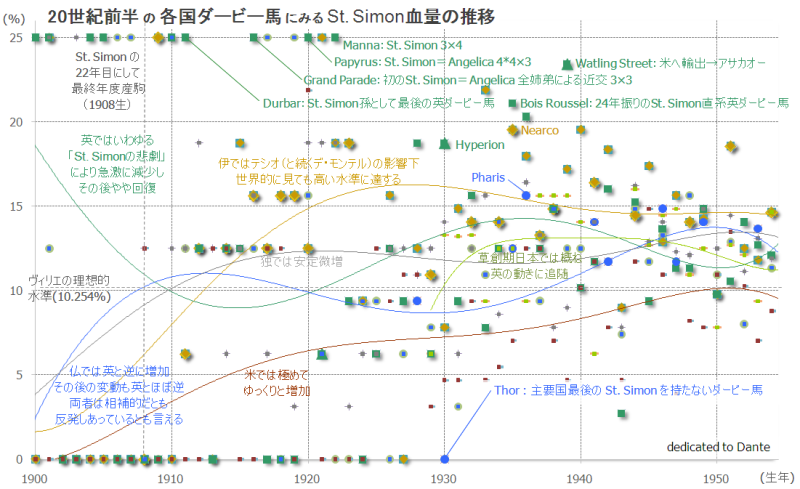

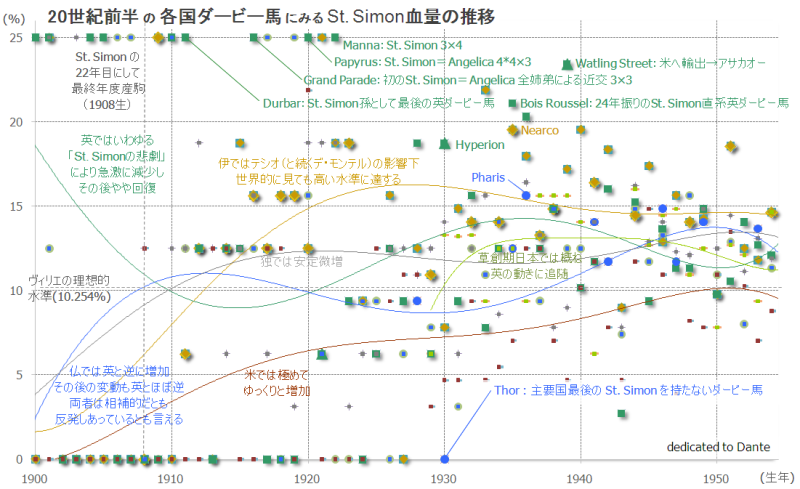

実際、下図中、黄色の近似曲線の動きはいかにも異様です。

当時のイタリア競馬はイギリス経済と近い関係にありましたが、英連邦として一体性を保ち続けたオーストラリアや南アフリカとは一線を画していました(かの地の St. Simon 血脈は、一大勢力を形成した後、本国同様に瓦解しました)。イタリアでの Havresac の展開には、アラブ種からサラブレッドが立ち分かれた時にも似た、ボトルネック効果が働いたと考えられます。

Havresac がド・ニコライ、デ・モンテル、そしてテシオの手を経る間に、古巣イギリスでは St. Simon 牝馬の選別・淘汰・輸出が進み、St. Simon 再受容への準備が進みました。

繁殖牝馬は種牡馬よりも淘汰圧が低いので、無闇な近交は有害な遺伝子をホモ化させやすく、集団全体の質を低下させがち。逆に言えば、優れた牝馬は優れた種牡馬よりも貴重です。従って St. Simon 近交で弊害が出たのなら、それは種牡馬の入れ替え以上に難しい、繁殖牝馬の厳しい選抜と入れ替えが必要だという事を意味します。

そうした痛みを伴う変革の中で、Havresac とは別のルート、すなわち Hyperion(St. Simon 3×4、血量19%)、Papyrus(St. Simonおよび全姉 4*4×3、25%)といった成果を得、これにテシオやデ・モンテルによる濃縮を経た Nearco(St. Simonおよび全姉 4*5×4*5*7、20%)が加わって、1920年台後半から30年台にかけて再び St. Simon 血量は上昇カーブを描いていきます。上図、緑色の線ですね。

それとともに20年の雌伏を数えた St. Simon の直系も、Bois Roussel(St. Simon 4*6*7×3、21%)などを通じて復権しました。非関税障壁ジャージーアクトはWWIIも終わった1949年になって、漸く撤廃されます。皮肉にも、St. Simon 直系が英リーディングサイアーを奪回したのはその後、1952年の事でした。

ちなみにフランス(同、青色の線)では逆に選別輸入が行われ、こちらでもその完了を宣するように、1941年、St. Simon 最後の直孫種牡馬にして Havresac 同様の近交馬、Biribi(St. Simonおよび全姉:2×5、28%)がリーディングを取ります。ちなみに、St. Simon を含まなかった主要国最後のダービー馬 Thor は、ブサックの手になるものでした。

他方、アメリカ(同、焦茶色の線)では St. Simon 受容はまだ集団へのインパクトとなりえず、Negofol の名は歴史の中で、色褪せたインクの跡としてしか残りませんでした。

St. Simon 直孫種牡馬の明暗を分けたものは、彼ら自身の遺伝力の差よりも、彼らを取り巻く環境の差による所が、相対的に大だった、鞘次郎はそのように思います。

ここまで考えを進めれば、サンデー血脈それぞれの行方が薄ぼんやりと見えて来ます。

本邦の種牡馬を巡っては、社台グループを筆頭に生産者の多くが、上記の歴史を意識してか「時間稼ぎ」に余念がありません。Northern Dancer~Nijinsky で行われたような速やかな累代更新ではなく、Sadler's Wells 的な緩慢な更新が企図されていると見えます。

デルタブルースが種牡馬入りできず、アグネスフライトやカネヒキリ、ヴァーミリアンやキャプテンベガが現役のまま引っ張られた理由のひとつは、この「牛歩戦術」に求めることができるでしょう。

また、サンデーの血を1本引くものは現在すでに国内サラ全生産馬世代当り約7300頭(現2歳、血統登録)のうち4000頭を越えるにも関わらず、サンデー近交馬についてはその0.4%にあたる18頭しかいない事実も、「まだサンデー近交の時では無い」と生産者が認識している事を示しています。

サンデーが後代に影響を及ぼし続けるとすれば、どこかで近交が必要になる道理。10年と待たずにモルフェサイレンス以上の活躍馬が表れ、それを受けて以後一段と多くのサンデー近交馬を頻繁に目にする事になるのでしょう…が、今は、ここで近交するさだめではないと。

その一方で、社台は肌馬については、盛んに海外や他牧場からの購入を進め、テーストやサンデーの入ったものには一際厳しい選別を行って、多くを牧場の外部へと排出し、同時に競合相手を同質化しています。

社台にとって計算違いだったのは、*エルコンドルパサー、*エンドスウィープ、アドマイヤベガ、アグネスタキオンといった今後を担うべき馬の早世、*ウォーエンブレムの不能以上に、国内の競合相手があまりに急速に衰え、実質的に傘下に置くなどこれらを庇護しなくてはならなくなった事だったかもしれません。

肌の選別淘汰を進めるには大胆なリストラが必要で、生産頭数も一時的には減らさなければならない。しかし牧場経営や地域経済を考えると、それも急激には進められない。早急に血統リソースの出口を、肥大化・独占化するグループの外部に、特に海外に確保しなければならない。

マル父が撤廃され、セレクトセールに海外馬主が招待された裏には、こうした事情も見え隠れします。おそらく近いうちに、例えばローズキングダムが海外遠征を成功させるなどの切っ掛けによって、サンデーが入った繁殖牝馬の輸出が本格化するでしょう。

これまで、まともな値段で海外へ売れたサンデー後継種牡馬はいません。日本は、サラブレッドの輸出において、南半球各国の後塵を拝している。母父サンデーのアドマイヤムーンだけが高額売却できたものの、日本で供用されている現実。

明後日のダービー、デボネアの優勝と、その後の海外移籍を心中最も願っているのは、案外、社台吉田兄弟かもしれないなぁ、なんて思ったり。

繰り返し出てくるこの主題ですが、*サンデーサイレンスの血の飽和が日本競馬を崩壊させる、というような恐れや嘆きは、ノーザンダンサー Northern Dancer 同様であって問題は無い(むしろもっと積極的にサンデーを近親交配すべき)という極端な楽観論とともに、失当だろうと拙は考えます。

ポスト*サンデーサイレンス時代を見通すには、配合史的観点を備えた長射程の考察による他ありません。

そこでは、サンデーを何と比較するか、さらに今と当時の文脈をどのようにオーバーラップさせるべきかを焦点として、現状を把握し、最終的に幾通りかの予測を立てる事が可能でしょう。

有芝魔春殿下。のエントリはその点、類稀な被写界の深さを持つ良記事です。

- A Sunday Saturation Trilogy -1- 飽和してるのは、血統なのか?

- A Sunday Saturation Trilogy -2- 100年前の「SSの悲劇」と。

- A Sunday Saturation Trilogy -3- そして、孫世代を思う。

拙も及ばずながら、過去の文章編集して補助線引いてみます。

移勢対旋律たりうるや。

何度か書いているように、サンデーの比較対象として最も適当なのは、100年前の「セントサイモン St. Simon の悲劇」であり、その St. Simon が必要としたのは、自身が希釈・選別・再濃縮されるための、時間稼ぎであり肌の入れ替えであった、というのが拙の見立てです。

この「悲劇」については色々と語られていますが

- 423頭の直仔から1/4にあたる107頭のステークス優勝馬を出した。

- 累計571勝のうち、17勝が英クラシックレースであり、これは史上最多。

- 1900年には5大クラシックを産駒で独占した。

- 1890年から7年連続で、その後3年を経て1900年から2年連続で、通算9度の英リーディングサイアーとなった。

- 直仔がそれを受け継ぎ、1913年までの12年間に7度の英リーディングサイアーを維持した。

- 直系子孫は1896年の Persimmon から1914年の Durbar まで、19年間に7頭の英ダービー馬を出した。

- 1912年時点ではリーディングサイアーランキングの7位までに、直仔が5頭を占めていた。

…と、これだけの大系統が、僅かな期間で下記の如くに転落してしまったという事を、まず押さえておきましょう。

- 直系は1914年の Durbar を最後に、その後は23年連続勝てなかった。

- 直系は1914年からリーディングの座を失い、その後は37年間奪回できなかった。

- 1922年時点ではリーディングサイアーランキングの最高は、直仔 Chaucer の14位が最高だった。

結論から言えば St. Simon は、なまじ「地元で、初期から」大成功してしまったのが、結果的には却って孫世代以降の発展に影を落としてしまった、と考えられます。

この点 St. Simon とサンデーはよく似て、繋養先と活躍の場、あるいは時期にズレを持っていた Nasrullah、Northern Dancer や Native Dancer、*ノーザンテースト等とは大きく違います。

St. Simon やサンデーに似た境遇を辿った大種牡馬を史上で探すならば Highflyer、Stockwell、Lexington、Phalaris、Tourbillon 辺りになるでしょうか。

「地元で、初期から」成功した種牡馬は、自身が成功を続ければ続けるほど、代表産駒から機会を奪います。続く孫の代でもそれは同様です。

例えば Phalaris 直仔のうち、疑い無く最良の産駒であった Fairway はダービー伯爵の手元に残され、全兄 Pharos はフランス、Sickle と Pharamond はアメリカへ送られましたが、後世、より多くの良駒に伝わったのは「外に出された」馬たちの方でした。

St. Simon や Tourbillon 等についても同様の現象が見られます(Tourbillon については旧サイトでの拙稿 をご参照下さい)。

一方で、「晩年に」生まれた後継種牡馬は、父の死後その座を襲いますから、晩年の父がすでに繁殖相手に窮していたり、自身の母方に当時の主流血統が濃く入ってでもいない限り、比較的父に近い成績を残します。そのため同じ場所で父系が続くことになる。

Mahmoud における The Axe、Mr. Prospector における Fusaichi Pegasus、Sadler's Wells における Galileo などが、晩年に生まれた代表産駒の典型例で、余談ですけれど、いずれも次の世代ではごく初期に代表産駒を出してしまった事で、直系を後世に伝えるという意味では逆に苦しい立場におかれたと言えるかもしれません。

同じ場所で3代父系が続く事は、それくらい難しい。後継を得るまでは有利でも、いざその後継を使おうとすると、不利になる。

St. Simon の時代と比べれば規模や馬の移動範囲は飛躍的に拡大したものの、それは水溜り同士が繋がっただけの事であって、むしろ近年はクールモア的な種付け頭数の増大という技術革新により、(レイノルズ数の違いとでも言うべき差異はあれど)問題は再び古典的な様相を見せています。

話を戻しましょう。

St. Simon が1908年に亡くなった時、既に後継種牡馬の多くにも老いが迫っていました。そして何より、彼ら後継種牡馬が過度な近親交配にならないような繁殖牝馬は、どんどん少なくなっていました。

イギリス生産界にあって、肌=繁殖牝馬の入れ替えを妨げたものは、2つありました。

ひとつは St. Simon 血脈自体の優秀さ。イギリス貴族たちがそれまで200年をかけて磨き上げてきた珠玉の血統のほぼ全てに、近い祖先に St. Simon を持つ種牡馬が、かけられて行きました。そうでなければ走らない、というくらいの状況が、当時そこにあったのです。

もうひとつは皮肉にも、海外から流入しつつあった、主に米仏の土着血統の優秀さでした。ハーマン・デュリエが生産した Sweeper がその典型です。1913年、こうした「由緒の怪しい」血統を自分たちの牧場から締め出す、悪名高きジャージー・アクトが制定されます。これは輸入に関してだけ作用する非関税障壁とでも言うべき、公平さを欠く代物でした。

後世から振り返れば、St. Simon の優秀さへの驕りと、当時の経済・外交関係が、イギリス貴族をして自分たちの財産の将来性を傷つけさせた訳ですが、当の貴族たちはそれに気付かなかったのです。

その後、St. Simon 直孫が種牡馬入りする頃には、それらの産駒の大部分は、St. Simon のインブリード(近親交配、近交)を持つに至っていました。無闇で一辺倒な近親交配。育種学の知見が警告する通りの事態です。Rabelais など個体として優れた直孫種牡馬もいたものの、それを配合するに相応しいクラスの馬には、必ずと言っていいほど St. Simon が入っており、配合の自由度は極端に下がり、ほとんど近交パターンしか試す事ができなかったのでした。

結局、直孫種牡馬は Ard Patrick(1899生)@ドイツ、Negofol(1906生)@アメリカ、Floreal(1908生)@ソ連、Havresac(1915生)@イタリアなど、当時の中心であった英仏から遠い所でだけ、成功をおさめました。さらにその中で最も遅く、かつ St. Simon を濃く近交させた Havresac が、魔春さんご指摘のように次代の扉を開きます。

その理由は、ひとつには帰納的には上記に述べた点に、ふたつめには(ひとつめと不可分なので、演繹的な言い換えというべきかな)無闇な濃縮も、散漫な希釈も避け、Havresac 自身が St. Simon のバイパス経路あるいはタイムカプセルとなって、偉大な祖父の遺伝子をより純粋で有用な形で後世に届けえた点にあるのでしょう。

さらにみっつめの理由として、St. Simon の濃縮を行うには、ある程度隔離され、少数の勇気ある偏屈者が寡占していた当時のイタリア競馬が好適であった点も見逃せません。

実際、下図中、黄色の近似曲線の動きはいかにも異様です。

当時のイタリア競馬はイギリス経済と近い関係にありましたが、英連邦として一体性を保ち続けたオーストラリアや南アフリカとは一線を画していました(かの地の St. Simon 血脈は、一大勢力を形成した後、本国同様に瓦解しました)。イタリアでの Havresac の展開には、アラブ種からサラブレッドが立ち分かれた時にも似た、ボトルネック効果が働いたと考えられます。

Havresac がド・ニコライ、デ・モンテル、そしてテシオの手を経る間に、古巣イギリスでは St. Simon 牝馬の選別・淘汰・輸出が進み、St. Simon 再受容への準備が進みました。

繁殖牝馬は種牡馬よりも淘汰圧が低いので、無闇な近交は有害な遺伝子をホモ化させやすく、集団全体の質を低下させがち。逆に言えば、優れた牝馬は優れた種牡馬よりも貴重です。従って St. Simon 近交で弊害が出たのなら、それは種牡馬の入れ替え以上に難しい、繁殖牝馬の厳しい選抜と入れ替えが必要だという事を意味します。

そうした痛みを伴う変革の中で、Havresac とは別のルート、すなわち Hyperion(St. Simon 3×4、血量19%)、Papyrus(St. Simonおよび全姉 4*4×3、25%)といった成果を得、これにテシオやデ・モンテルによる濃縮を経た Nearco(St. Simonおよび全姉 4*5×4*5*7、20%)が加わって、1920年台後半から30年台にかけて再び St. Simon 血量は上昇カーブを描いていきます。上図、緑色の線ですね。

それとともに20年の雌伏を数えた St. Simon の直系も、Bois Roussel(St. Simon 4*6*7×3、21%)などを通じて復権しました。非関税障壁ジャージーアクトはWWIIも終わった1949年になって、漸く撤廃されます。皮肉にも、St. Simon 直系が英リーディングサイアーを奪回したのはその後、1952年の事でした。

ちなみにフランス(同、青色の線)では逆に選別輸入が行われ、こちらでもその完了を宣するように、1941年、St. Simon 最後の直孫種牡馬にして Havresac 同様の近交馬、Biribi(St. Simonおよび全姉:2×5、28%)がリーディングを取ります。ちなみに、St. Simon を含まなかった主要国最後のダービー馬 Thor は、ブサックの手になるものでした。

他方、アメリカ(同、焦茶色の線)では St. Simon 受容はまだ集団へのインパクトとなりえず、Negofol の名は歴史の中で、色褪せたインクの跡としてしか残りませんでした。

St. Simon 直孫種牡馬の明暗を分けたものは、彼ら自身の遺伝力の差よりも、彼らを取り巻く環境の差による所が、相対的に大だった、鞘次郎はそのように思います。

ここまで考えを進めれば、サンデー血脈それぞれの行方が薄ぼんやりと見えて来ます。

本邦の種牡馬を巡っては、社台グループを筆頭に生産者の多くが、上記の歴史を意識してか「時間稼ぎ」に余念がありません。Northern Dancer~Nijinsky で行われたような速やかな累代更新ではなく、Sadler's Wells 的な緩慢な更新が企図されていると見えます。

デルタブルースが種牡馬入りできず、アグネスフライトやカネヒキリ、ヴァーミリアンやキャプテンベガが現役のまま引っ張られた理由のひとつは、この「牛歩戦術」に求めることができるでしょう。

また、サンデーの血を1本引くものは現在すでに国内サラ全生産馬世代当り約7300頭(現2歳、血統登録)のうち4000頭を越えるにも関わらず、サンデー近交馬についてはその0.4%にあたる18頭しかいない事実も、「まだサンデー近交の時では無い」と生産者が認識している事を示しています。

サンデーが後代に影響を及ぼし続けるとすれば、どこかで近交が必要になる道理。10年と待たずにモルフェサイレンス以上の活躍馬が表れ、それを受けて以後一段と多くのサンデー近交馬を頻繁に目にする事になるのでしょう…が、今は、ここで近交するさだめではないと。

その一方で、社台は肌馬については、盛んに海外や他牧場からの購入を進め、テーストやサンデーの入ったものには一際厳しい選別を行って、多くを牧場の外部へと排出し、同時に競合相手を同質化しています。

社台にとって計算違いだったのは、*エルコンドルパサー、*エンドスウィープ、アドマイヤベガ、アグネスタキオンといった今後を担うべき馬の早世、*ウォーエンブレムの不能以上に、国内の競合相手があまりに急速に衰え、実質的に傘下に置くなどこれらを庇護しなくてはならなくなった事だったかもしれません。

肌の選別淘汰を進めるには大胆なリストラが必要で、生産頭数も一時的には減らさなければならない。しかし牧場経営や地域経済を考えると、それも急激には進められない。早急に血統リソースの出口を、肥大化・独占化するグループの外部に、特に海外に確保しなければならない。

マル父が撤廃され、セレクトセールに海外馬主が招待された裏には、こうした事情も見え隠れします。おそらく近いうちに、例えばローズキングダムが海外遠征を成功させるなどの切っ掛けによって、サンデーが入った繁殖牝馬の輸出が本格化するでしょう。

これまで、まともな値段で海外へ売れたサンデー後継種牡馬はいません。日本は、サラブレッドの輸出において、南半球各国の後塵を拝している。母父サンデーのアドマイヤムーンだけが高額売却できたものの、日本で供用されている現実。

明後日のダービー、デボネアの優勝と、その後の海外移籍を心中最も願っているのは、案外、社台吉田兄弟かもしれないなぁ、なんて思ったり。