禅の本質とは?十牛図に学ぶ悟りと日常の繋がり

禅とは単なる修行の手法ではなく、生き方そのものです。悟りを得るために山にこもるだけが禅ではなく、むしろ日常の中でこそ、その真価が発揮されます。特に「十牛図」と呼ばれる禅の教えは、悟りに至るまでのプロセスを10枚の絵で表現し、私たちに深い洞察を与えてくれます。

近年、欧米でも禅の思想が注目され、多くの人々が坐禅や瞑想を通じて「本来の自己」に向き合うようになりました。しかし、禅の本質は「無我」や「見性成仏」にあり、これを理解することで、より自由で充実した人生を送ることができるのです。

本記事では、禅の核心に迫りながら、「十牛図」を通じて禅の最終的な境地を探り、さらには禅の広がりや実践方法についても詳しく解説していきます。

私は、公式ラインにて人生相談を無料で行なっております。毘沙門さまから授かったお力をもとに、多くの方々の苦しみを解放してまいりました。このことも含め、自己紹介とご相談の流れの詳細を下記の記事に記載しております。ぜひ、ご覧ください。

【目次】

1. 禅とは何か?本質と目的を理解する

2. 禅の欧米での広がりとその理由

3. 無我と見性成仏

禅とは何か?本質と目的を理解する

悟りとは何か?「十牛図」に見る禅の最終境地

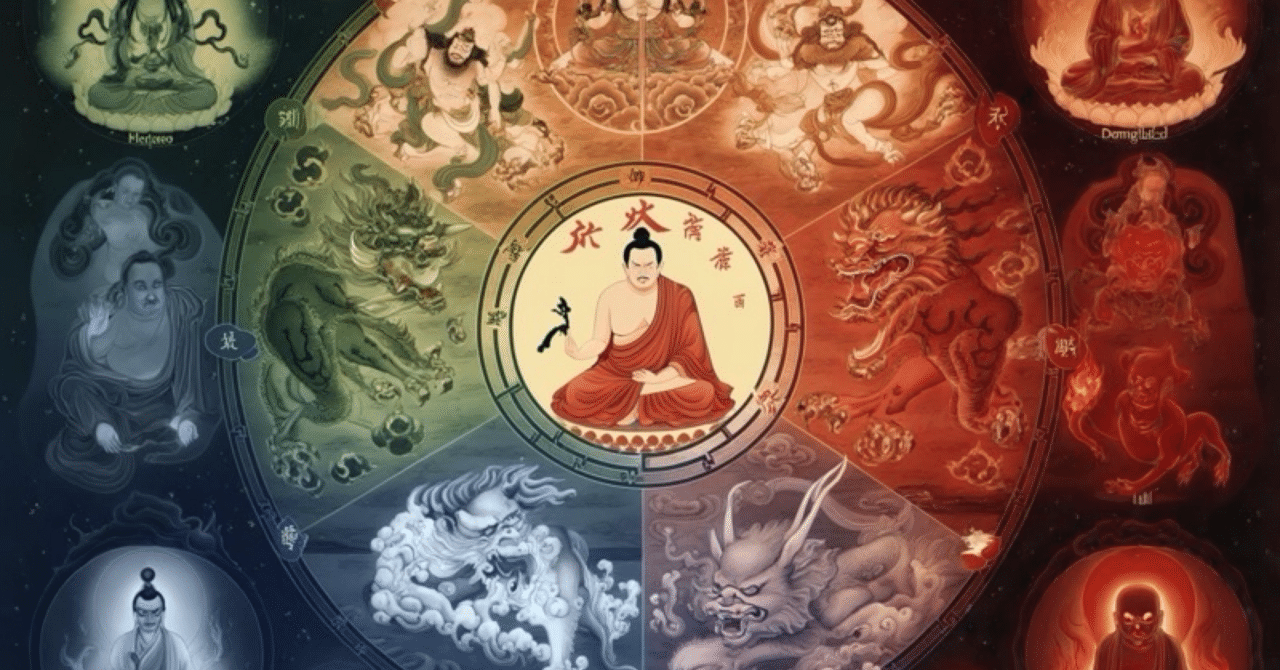

禅の世界では、「十牛図(じゅうぎゅうず)」と呼ばれる一連の絵が、悟りのプロセスを象徴的に表しています。これは、一人の修行者が「牛」を探し、それを見つけ、飼いならし、最終的にその牛を手放すまでの過程を描いたものです。ここでの牛は「本来の自己」の象徴であり、それを追い求め、理解し、超越すること自体が悟りへの道なのです。

十牛図は、単なる修行の物語ではなく、人間の内面的な成長や精神的な成熟を示唆する深い哲学が込められています。第一図では「牛を探す」ことから始まります。これは、自分自身の本質を見極めようとする旅の出発点を表しており、私たちが自己探求を始める段階に相当します。現代社会に生きる私たちも、迷いや葛藤の中で自分が何者なのかを模索し続けていますが、これはまさに牛を探すことと同じです。

第二図以降では牛の姿を発見し、それを捕まえ、徐々に手なずけていく過程が描かれます。この段階では、修行者は自分の心の癖や執着を理解し、それを制御する努力を重ねていきます。怒りや欲望、不安といった感情をコントロールすることも、このプロセスの一環です。禅では、こうした心の動きを無理に押さえつけるのではなく、ただ「あるがまま」に観察することを重視します。

そして、第八図で「牛の姿が消える」ことで、修行者は自己の本質を超越し、真の自由を得るのです。最終段階である第十図では、修行者は町へと戻ります。これは、「悟りを得ても、それを特別なものとして扱うのではなく、日常の中で自然に活かすことが大切だ」という禅の教えを示しています。悟りとは、特別な境地ではなく、日常生活の中でこそ実践されるべきものであり、社会の中で生きることこそが、悟りの完成形なのです。

現代社会においても、私たちは「悟り」という言葉をどこか遠い存在のように考えがちですが、実はそうではありません。自己を深く見つめ、執着を手放し、シンプルに生きることで、誰もが日常の中で悟りの境地に至ることができるのです。

禅の欧米での広がりとその理由

西洋思想と禅の融合—なぜ欧米人は禅に惹かれるのか?

近代の欧米では、科学技術の発展と合理主義が進みました。それによって物質的な豊かさは手に入れましたが、同時に「自分とは何か?」という哲学的な問いが生まれました。特に「自我(エゴ)」という概念が強調された結果、人々は常に自分の立ち位置を意識せざるを得なくなり、精神的な不安を抱えるようになったのです。

仕事や社会的地位によって自己の価値が決まるという考え方があります。このような価値観のもとでは、成功すれば自信を得られるかもしれませんが、失敗すれば自己否定に陥る危険があります。このような状況において、「ありのままの自分を受け入れ、執着を手放す」ことを説く禅の思想は、欧米人にとって新鮮な魅力を持って映ったのです。

また、禅は言葉に依存しない体験的な哲学でもあります。欧米の伝統的な宗教が「神」や「信仰」を中心に据えているのに対し、禅は「ただ坐ること(只管打坐)」を通じて、自分自身の心を直接観察することを重視します。このシンプルで直接的なアプローチが、特に科学や哲学を重んじる欧米の知識人たちに受け入れられました。

シカゴ世界宗教会議と禅の普及

禅が欧米に広がるきっかけとなったのは、1883年のシカゴ世界宗教会議です。ここで、鎌倉の円覚寺の釈宗演(しゃくそうえん)老師が禅について講演を行いました。この講演は欧米の知識人の関心を引き、その後、多くの欧米人が日本へ禅を学びに訪れるようになりました。

1950年代になると、禅の思想はさらに広まり、ジャック・ケルアック、アラン・ワッツ、フィリップ・キャプローなどの作家や哲学者が禅に関する著作を発表しました。彼らの本は広く読まれ、禅が単なる宗教ではなく、「生き方の哲学」として受け入れられるようになったのです。

現代でも、マインドフルネスや瞑想の実践が世界的に広がっていますが、そのルーツをたどると、多くが禅の教えに行き着くのです。

https://note.com/satoshin2/n/n639a4bd4d07a