基本的に、映画でも小説でもブログでは好きな作品、好きな要素について書いている。

そもそも作品に触れるきっかけはそれが好きそう、面白そうと思うからであって、そうでない作品に触れることは少ない。

結果的に好きではなかった、面白くなかったものは文章にしても楽しくないから、すぐに忘れるか酒席の笑い話にして終わらせてしまう。

しかし、時にそれだけで済ませてはいけないと思う作品もある。

本記事ではそんな映画作品、それも邦画について書く。

好きなまたは面白い邦画については過去の記事でも度々触れたが、日本社会に生きる者として、問題のある作品から目を背けてはならないと思う。

いずれの作品も、公開年を改めて調べてみると大昔という訳ではなく最近だから尚更だ。

問題というのは作品として不出来であるとか、面白くないとかいったことではない。

むしろ、豪華な俳優陣が出演していて見た目の上で豪華だったり、感動するストーリーであったりする場合が多い。

1作目は『長いお別れ』(2019年公開)。

厳格だった父(山崎努)が認知症になったことをきっかけに、竹内結子演じる長女、蒼井優演じる次女が帰省し、家族、そして各々の人生と向き合うことになる。

一見すると感動的な話なのだが、この作品はとにかく女性の描き方がひどい。

「男は男であるという点だけで価値があり、女は男に愛されることを以てしか価値を持たない」と言わんばかりなのだ。

長女は自分に無関心な夫や反抗的な息子との関係で悩むが、最終的に夫や息子と仲良く過ごせるようになることで幸せになる。

女が幸せになるには他の手段はないとでもいうように。

レストランの経営を夢見る次女は、キッチンカーを始めるもすぐに失敗。

その後、中村倫也演じる男友達といい感じになり、彼の実家の食堂で働き始めるとその母から結婚と店を継ぐことを勧められるも、東日本大震災を機に彼が離婚した妻、子とよりを戻したことにより、その道が断たれて初めて本格的に悲嘆にくれる。

そもそもキッチンカーが失敗した理由にしても、メニューやトッピングが理解不能なレベルでわかり難いことや、彼女の料理を食べて「おいしい」と感激する人があまり登場しないことから察するに味が大したことないという根本的な原因があるはずなのだが、そこには誰も触れず、女が夢を叶える手段は結婚以外存在しないかのように、女が落ち込むのは「男にフラれた時」だけのように語られる。

その一方で、元教師の父が通行人を生徒だと思ってキッチンカーの前で整列させようとすると、皆面白がって簡単に繁盛してしまう様子は、次女の夢の重みを減じるばかりか、認知症描写としてもいかがなものか。

二人して不思議なのが、認知症で日常的な会話や生活すら危うくなっている父にしか悩み事を相談しないことだ。

たまたま教訓めいたことを言われたり、「父の愛」を感じたりすることによって解決するが、女は父がいなければ人生の困難を乗り越えられないとでも言いたいのか。

女性の描き方がひどい作品は他にもある。

『劇場版 ファイナルファンタジーXIV 光のお父さん』(2019年)がまさにそうだ。

本作では仕事一筋だった岩元暁(吉田鋼太郎)が会社を辞め、オンラインゲームを通してそうとは知らずに息子のアキオ(坂口健太郎)と向き合う。

ついでのように娘の美樹(山本舞香)とも向き合い、彼女が芸人と交際することをしぶしぶ認めるのだが、この話の中で報われない人物が一人だけいる。

それはアキオ、美樹の母であり、他でもない暁の妻である由紀子(財前直見)だ。

由紀子は家庭を顧みない暁を献身的に支え、家事も育児も立派にやり遂げたのに、暁は念願の役員就任=収入アップを前にして何の相談もなしに会社を辞めてしまう。

時間ができても恩返しをするでもなく、日がな一日中ゲームをしている。

由紀子が一度だけキレる場面もコミカルだ。

『今日も嫌がらせ弁当』(2019年)でも、反抗期の娘(芳根京子)に対し、シングルマザー(篠原涼子)が毎日「嫌がらせ弁当」を作るのだが、病気で倒れても病院を抜け出し、うまく動かない体に鞭打ってまで作る様は常軌を逸している。

上記のいずれも実話がベースの作品なので全面的に批判するのは躊躇われるが、問題は映画の作り手がはっきり「感動させる」という意図を持っていることだ。

しかし、母とは、妻であることとは、これほどまでに自分を犠牲にしなければならないのか。

これが日本社会の女性観、母性観、結婚観なのだろうか。

それほどまでして第三者が得る「感動」とは、一体どれだけ尊いものなのか。

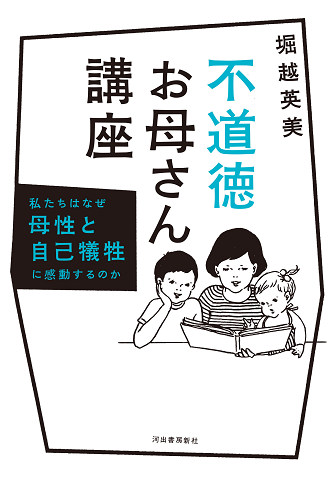

堀越英美『不道徳お母さん講座-私たちはなぜ母性と自己犠牲に感動するのか-』(河出書房新社(2018))を読めば、「母性」「自己犠牲」「感動」というものの危うさはよくわかる。

現実の日本社会では、女性、母親、妻のみならず、多くの立場の人間が生き辛い。

その中でも、LGBTQの生き辛さを感じさせるのが大泉洋主演の『探偵はBARにいる』シリーズだ。

1作目が2011年、2作目が2013年、3作目が2017年に公開されている。

3作を通して、登場人物の目的、作品のメッセージや演出の意図が、登場人物の行動、演出内容とまったく嚙み合っていなかったり、時に真逆であったりするのだが、それとは別に通底するノイズがLGBTQの描き方だ。

主人公の探偵が度々情報源とする記者の松尾(田口トモロヲ)は、公式サイトによれば「結婚して子供もいるが、実は隠れゲイ」。

この松尾に対し、探偵が情報を得るために胸を揉んで気持ちよくさせようとする描写は下品極まりない。

また、探偵に情報を与えた松尾は、「一晩付き合ってもらう」と意味深なことを言って所謂「オネエバー」のようなところに探偵を連れて行ったり、自らの語尾が時に「オネエ」口調になったりする。

所謂「オネエ」というものの最小公倍数的な要素は、筆者が考えるに「女装」であって、必ずしもゲイやトランスジェンダーとは限らない。

それを本シリーズでは、ゲイもトランスジェンダーも女装も一緒くたにし、尚且つ見下しているようだ。

あろうことか2作目では事件の背景にLGBTQ差別が置かれる。

事件の犯人と映画の作り手、そして本作を面白がっている観客の間には果たしてどれくらいの距離があるのか。

最後にして最新が『ヒノマルソウル~舞台裏の英雄たち~』(2021年)だ。

本作については劇場で予告編を何度も目にし、その度に違和感を持っていた。

長野オリンピック・ラージヒル(スキージャンプ)団体で日本代表チームは初の金メダルを狙うのだが、悪天候による競技中断という壁が立ちはだかる。

審判団は「25人のテストジャンパー全員が無事に飛べたら競技を再開する」という条件を出し、テストジャンパー達は「競技を再開させるために何としても無事に飛ぶ」と決意する。

普通に考えて、理屈が逆転しているではないか。

テストジャンパーが飛ぶ時点では安全は全く保証されていないが、それでも彼等は日本の金メダル、日本の悲願のために「ヒノマルソウル」を胸に飛ぶ。

勝算のない太平洋戦争で、「大和魂」を胸に秘め、「お国のため」に尊い命を落とした特攻隊と何が違うのか。

作り手はそんな悲劇をまた繰り返したいのか。

本来、不快になるとわかっている作品は観る気がしないが、それでも「もし作り手にも言い分があるなら」と考えて劇場に足を運んだ。

しかし、残念ながら予告編を見て思ったことは覆されはしなかった。

描かれていたのは、日頃からテストジャンパー達が不必要な負担を強いられていたことだ。

毎日、宿舎から走って現場入りし、テストジャンプによって滑走路の溝に積もった雪を除去する。

現場まで走らなければならない必然的な理由はなく、溝に積もった雪にしたって他の手段では技術的に除去できないのだろうか。

この苦労話を感動への助走として描かないでほしい。

先述の長野オリンピックの場面はクライマックスになるのだが、「危険だからやめるべきだ」という主人公(田中圭)の真っ当な意見は、「縁の下の力持ち=舞台裏の英雄の尊さ」「オリンピックの舞台に立つという夢を叶えること」「トラウマやハンディキャップを乗り越えること」という周囲の人物の美談によってすり替えられ、かき消されて最後にはやらざるを得ない状況に置かれる。

そこにあるのは強烈な同調圧力だ。

あの状況で主人公が自らの主張を貫き通していたら、「非国民」と非難されたことだろう。

結果的に25人のテストジャンプはすべて成功し、日本代表チームは金メダルを取ってめでたしめでたしと終わるが、天候自体は少しも改善していないのだから、その要因は「運」や「気合」以上でも以下でもない。

やはり作り手は特攻を奨励しているのだろうか。

筆者は「感動」という概念が嫌いだ。

なぜならその美名の下にあらゆる不合理を覆い隠す機能があるからだ。