お久しぶりです。3か月ぶりのブログ更新です。

#龍谷ミュージアム (#京都駅 から徒歩圏、#西本願寺 前)で、#太陽神と弥勒信仰 展(6月16日迄)で講演を拝聴👏#弥勒 は仏教が隆盛した #ガンダーラ で #太陽神 #ミトラ と習合? #法華経 にも登場する #未来仏。2世紀の #カニシュカ1世 銅貨に水瓶をもつ弥勒像が。 #バーミヤン石窟 #玄奘 #法相宗 pic.twitter.com/ixEr6iUgm5

— Sally_Osaka (@osaka654) May 12, 2024

龍谷ミュージアムで展示を見て、講演会を拝聴しました。

泉武夫(東北大学名誉教授)先生による記念講演会を開催しました。多数のご参加、ありがとうございました!6月2日にバーミヤン展、最後の記念講演会を行います。既にお申込み多数ですので、近日中に受付を締め切る可能性があります。ご興味のある方はお早めに龍谷ミュージアムHPからお申込みください。 pic.twitter.com/tXE8fOWxbj

— 龍谷大学 龍谷ミュージアム (@ryukokumuse) May 12, 2024

シルクロードを辿った大谷探検隊のDNAを継ぐこのミュージアム、マクロな視点を仏教をとらえています。

仏教がゾロアスター教と出会わなければ、果たしてここまで広く仏教が広まったでしょうか。イラン系人々の仏教弘通に対する貢献はこれまでの仏教史では大きく取り上げられることはありませんでした。イラン仏教という枠組みを想定してもいいぐらいです。イラン系遊牧民が受容し発展させた仏教とは? pic.twitter.com/n5xjOSUgNd

— 龍谷ミュージアム元館長のつぶやき (@tirisawa) May 4, 2024

さりぃが理解した展示の内容をまとめると…

•タリバンが破壊した古代ガンダーラ王国(今のパキスタンとアフガニスタンだから簡単に行ける感じじゃない、敦煌とは違う、知らんけど…)の石窟寺院遺跡@バーミヤンには弥勒菩薩が描かれていた。

→日本の学術グループが破壊前に実地調査した際の資料が展示され、その中にはミュージアム初代館長を務めた宮治昭先生のノートも

•この石窟には西遊記のモデルとなった玄奘も訪れたので、同じものをおそらくもっとよい状態で見た筈やろ

→薬師寺などが所蔵する玄奘像の展示

玄奘どうも最近はコミックにも登場されているらしい。

•玄奘は唯識論(現在でも法相宗など奈良で盛ん)を深めるために西域を旅をした

資料紹介⑦「瑜伽師地論」

— 龍谷大学図書館 (@ryukoku_lib) May 13, 2024

(図書館×ミュージアム連携展示「文明の十字路・バーミヤン大仏の太陽神と弥勒信仰」)

インド大乗仏教1つである瑜伽行派(ゆがぎょうは)の論書です。玄奘による漢訳では弥勒菩薩が説いたとされています。

(深草・瀬田展示中 画像は瀬田展示) pic.twitter.com/FBEomsYmUW

•弥勒菩薩は仏教よりも信仰の起源が古い太陽神ミトラ(契約神でもあるらしい)が原型

インドの影響が強い真言密教の教主、大日如来、も太陽神らしい。

Wikiによると

ミトラは古代インド(アーリア人)の聖典リグ・ヴェーダには契約の神とそして登場し、ササン朝ペルシアでは国教の神。

クリスマスのもとはミトラ神が再生する日やったらしい。

弥勒菩薩は何と釈迦の入寂後、56億7000万年を経て下生する未来仏という設定で法華経にも登場。

地球の推定年齢は46億年やから、地球の寿命が尽きるときに人類がまだ命脈を保っていたら助けてあげるからね、としか聞こえんわ。

•ガンダーラの弥勒菩薩は座って足を交差させるスタイルが多い

水瓶をもった弥勒菩薩を刻印したカニシュカ1世銅貨の展示が興味深かった。

クシャーン朝(イラン系)、最盛期の王で仏教を保護したらしい。

•弥勒信仰は日本では聖徳太子信仰を結びついたが、それによって如意輪観音と混同されるようなった

こちらは弥勒菩薩とされているもの(展示)↓

【大阪・野中寺/弥勒菩薩半跏像(666年)】像高18.5cm。銅造。鍍金。拝観は毎月18日のみ。1918年に蔵の埃の中から発見された。頭部がとても大きく造られている。また、白鳳時代の清新な雰囲気がよく出ている。 pic.twitter.com/Xfg5FpmTVZ

— 美しい日本の仏像 (@j_butsuzo) January 27, 2024

太子は如意輪観音の化身と言われているらしい。

延暦寺椿堂の半跏像も展示されていました。

比叡探訪「#天台声明 のしらべ」ツアーで #曼荼羅 供養に参拝。#大阿闍梨 を務める座主猊下(御年98歳😲)のお声を拝聴。#天台宗 は #胎蔵界曼荼羅 重視。声明はインド発祥。#聖徳太子 ゆかりの #椿堂 は初開扉(12月4日迄)。 ご本尊 #千手観音菩薩 には結縁綱😊胎内仏(7世紀)は寺内最古の仏像。#比叡山 pic.twitter.com/6cD13VmzSB

— Sally_Osaka (@osaka654) October 24, 2022

•平安時代に貴族がお経を土に埋める経塚(藤原道長も)が造られたが、未来仏である弥勒菩薩の下生に備えるため。

滋賀県 #甲賀市 の #ミホミュージアム で開催中の「金峯山の遺宝と神仏」(12月10日迄)。#蔵王権現 を祀る吉野の #金峯山寺 に #藤原道長 が参詣して納めた経筒が展示。程なく、娘 #彰子 が後の #後一条天皇 を出産し、人気がブレーク。金工(鏡像、懸仏)の展示が大半。#御堂関白記 #後二条師通 #役行者 pic.twitter.com/xXaJUVFPuc

— Sally_Osaka (@osaka654) October 13, 2023

•阿弥陀来迎図の流行にあわせて、弥勒菩薩来迎図も描かれるようになった

•弥勒菩薩は春日曼荼羅や兜率天曼荼羅にも登場

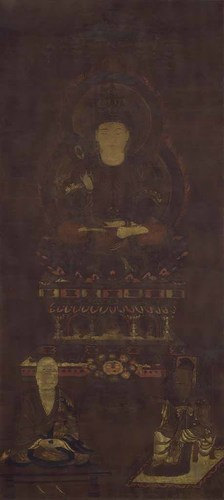

江戸時代に作成された園城寺曼荼羅には弥勒菩薩、円珍、新羅神(いかにも異形)という異色トリオが描かれていました。唯一無二のトリオらしい!

奈良県と京都府の境にある笠置寺はかつての弥勒信仰のメッカ。1538年作成の笠置寺縁起も出展されていました。

4月16日 雨の朝

— 山寺の和尚さん@笠置寺 (@kasagidera) April 15, 2024

正月堂の庇から落ちる雨粒。

自然の音に心が癒されます。#龍神 #聖地 #11月は雲海 #巨石#京都 #笠置 #お茶の京都 #南山城古寺の会 #石の国 #ボルダリング pic.twitter.com/Ycg2iGN42G

笠置寺の本尊は摩崖仏で、ガンダーラの香りがします。

線刻だと思われていたけど実は…という話↓

東大寺の2月堂で行われるお水取りとして知られる修二会は実忠が笠置寺から兜率天に行ってみた行事を移したことになっています。弥勒菩薩の造形にイラン系がかかわっているとしたら、砂漠の水路、カナートを連想させる水送りとか、ゾロアスター教(またの名を拝火教)を連想させるお松明とか、ふむふむという感じです。

修二会では十一面観音に悔過して祈るけど十一面観音って兜率天に関係あるん?観音様のお住まいは海の向こうの補陀落じゃなかったっけ?

(続く)