聖徳太子ゆかりの地、王寺町観光協会主催のツアーに参加しました(9月15日)。

https://twitter.com/EOkaji10/status/1570384758143844353?s=20&t=3JE0-nfYDHZATXzLMytI9A

西山厚先生をお迎えした王寺町歴史プレミアムサロン。1回目の今日はマイクロバスで明神山に登れてプレミアム。先生の講話をたーくさん聞けてプレミアム。奈良の歴史が点から線、つながって学べました。私もめっちゃ楽しかったです。2回目からの参加はまだ間に合いますよ。https://t.co/6nQ2Z0degB pic.twitter.com/CRoDwIAWaS

— Eisho Okajima (@EOkaji10) September 15, 2022

今回は観光協会主催の特権でマイクロバス🚐の登山👍、普段は徒歩のみ。

https://home.oji-kanko.kokosil.net/ja/myojinyama

山頂に水神様が祀られているので鳥居。

山から流れる出る水が今でも水利組合に管理されているそうです。

明神山は最近の名前で、以前は西山と呼ばれていたそうです。標高は273.6mで、高い山ではありませんが、明石海峡大橋から比叡山、藤原京跡まで360度の展望が広がり、古代から東京遷都までの歴史の舞台が眼下に広がります。

展望台に設けられた写真解説板と目の前に見えるものの照合は土地勘がないと難しい![]()

さりぃはあべのハルカス以外は現地ではうーんこれかなでした。

解説は仏教美術史の第一人者で著書も多い西山厚先生。

先にまとめ

葛城修験

明神山は大阪、奈良、和歌山にまたがった葛城修験の北端に位置します。

修験道とは山で修行を行うことによって悟りを得る日本独特の山岳宗教。

🍀役行者(役小角、役優婆塞、神変大菩薩)

— 狭野の人 (@patmjgdw7294385) December 4, 2021

賀茂氏で飛鳥時代に現在の奈良県御所市茅原に誕生。呪術者で修験道の開祖。実在の人物ですが前鬼と後鬼を弟子にしたといわれ、多くの伝説を残しています。⛩天河大弁財天社、📿大峯山龍泉寺の開祖をはじめ多くの寺社の由緒にその名を見ることができます。 pic.twitter.com/MGSfODWdFH

ずっと見たかった神仏習合の風景。

— 蒲勇介@まいまい東海 (@tenkirin) July 7, 2021

ついにこの場に立ち会えた。

カミとホトケにありがとう。

法螺貝を吹く修験僧が、

神社の鳥居をくぐり御法楽。

南無一言主大権現(カミ)

南無法規菩薩(ホトケ)

南無神変大菩薩(役行者)#葛城山 #役小角 #転法輪寺 #葛城神社 #一言主 #神仏習合 #修験 #鳥居 pic.twitter.com/kRJHMwPrVQ

道教と関係あると思うんですが、どこからが日本独特なのかさりぃにはよくわりません。

崇神天皇

ヤマト王権の成立期には権威を見せつけるために桜井市の纏向遺跡にある巨大な箸墓古墳(卑弥呼の墓の有力候補)が作られました。崇神天皇を巫女的な役割で助けた倭迹迹日百襲姫命(やまとももそひめ)の墓といわれます。

仁徳天皇

望遠鏡なら仁徳天皇陵を含む百舌鳥(もず)・古市古墳群(世界遺産)もはっきりと見えるはず。

エジプトのピラミッドにも匹敵する巨大古墳が作られたのは港から見えるようにして海外からくる使節に力を見せつけるため。

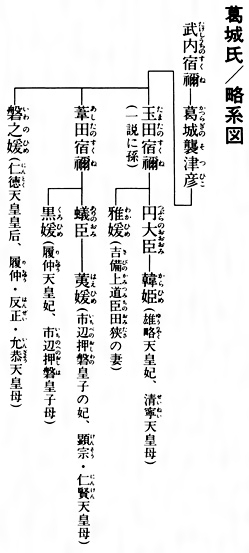

当時の豪族、葛城氏は仁徳天皇(第16代)を初め皇后磐之媛(いわのひめ)などを輩出した中央豪族。磐之媛は第17代天皇履中天皇の母といわれます。

雄略天皇

一言主神は葛城氏の祀る神様で、よいことも悪いことも一言で。

西山先生によるとおみくじも一言![]() 神社は葛城山の麓にあって、一言主と雄略天皇(第21代)を祀っています。

神社は葛城山の麓にあって、一言主と雄略天皇(第21代)を祀っています。

古事記では一言主と山で遭遇した出会った雄略天皇のほうがが供えものをします。

恐らく、古事記が編纂された頃は、葛城氏が天皇を凌ぐ力をもっていたのでしょう。後の日本霊異記では、一言主は役行者に使われ、金峯山(きんぷせん)と葛城山(かつらぎさん)の間に橋を架けろと無理難題を押し付けられ、葛城氏の凋落が窺えます。

今なら自動車で1時間ぐらいの距離。どちらもロープウェーがあります。

葛城山に狩りに入った雄略天皇の前に現れた葛城の神。

— 観世流能楽師・津村聡子(旧・鼻白猫の大将) (@BiWHvUnr8w76RNA) April 6, 2021

吉野までの岩橋を掛ける様に役行者に命じられ果たせずに、石に封じ込められた葛城の神。

古代の大豪族で天皇家と姻戚関係にありながら、こつ然と歴史の表舞台から消えた葛城氏。

物語には隠された歴史のロマンが。

能「葛城」4/29国立能楽堂 pic.twitter.com/TYQ18HPABY

役行者は葛城修験を開いたとされる実在の人物。一言主の讒言で第42代文武天皇に捕縛され伊豆に流されました。このころ大宝律令ができました。

大和川の水路

古代、生駒山と上町台地の間は海でしたが、やがて河内湖に。上町台地には四天王寺、難波宮、大阪城などランドマークが建立されてきました。

仁徳天皇は治水事業を行い、大和川が河内と内陸の奈良をつなぐようになりました。

↓からお借りしました。

河内から内陸の奈良地方に古代は船で移動。

仁徳天皇の治水の話↓

↑の写真も明神山から?

続く