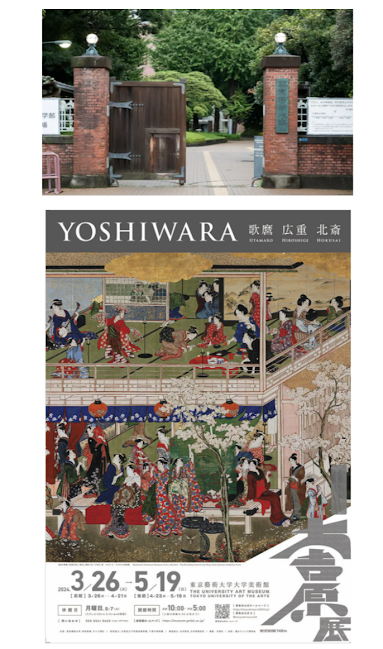

先週木曜日、東京藝術大学美術館で5月19日まで開催されている『大吉原展』に行った。これは遊廓「吉原」をテーマにした浮世絵を中心とする展覧会である。具体的には、菱川師宣、英一蝶、喜多川歌麿、鳥文斎英之、葛飾北斎、歌川広重、酒井抱一らの絵画や錦絵の他、工芸品も含む約230点を展示して、吉原の町並み、年中行事、遊女の姿・着物・日々の暮らし、妓楼の作りや座敷のしつらいなどを見せている。

元和4年に開設されたこの遊廓は、江戸時代は慶応3年までの250年と明治から昭和32年までの90年、計340年もの長きに亘って続いた。元々は日本橋葺屋町(現・日本橋人形町)に開設されたのだが、40年後に明暦の大火があって、明暦2年に浅草寺北の日本堤(現・台東区千束周辺)に移転した。日本橋にあった頃の吉原を「旧吉原」、移転後の吉原を「新吉原」と区別するが、単に「吉原」と言う場合は文脈によって、新旧双方の吉原であったり新吉原であったりする。

展示は入門編、歴史編、体験編の3部構成。第1部は新吉原の全貌が描かれた俯瞰図、第2部は遊女と客、その周辺を取り巻く人々など人に焦点を当てた作品が展示されている。第3部はちょっと趣が異なって展示会場に吉原の町並みが再現され、見学者はその中に入って町の様子、遊女たちのファッション、工芸、年中行事などの吉原文化を目の当たりにする。

欧州ではルネサンスから17~18世紀にかけてサロンと称される社交場が文化の形成に大きな役割を果たしたと言われるが、内容的にも時期的にも吉原は『日本版サロン』だったと私は思う。

イタリアのルネサンス期には美術・音楽・文学などが盛んになり、同時に娼婦が台頭し、性が芸術的な要素を持つようになり、多くの芸術家たちが女性の裸体を描き美を追求した。そういう背景があって生まれた17~18世紀の欧州サロンには以下の特徴があった。

▪会話を最も重要なコミニケーションの手段とする社交形態。

▪女性が社交の中心 → 殆んどの場合、女性の住居にゲストが集まる。

▪文学・哲学・音楽・芸術・政治の議論、詩・小説の朗読、音楽の演奏、演劇の上演などを行った。

▪予め決められた接客日に常連ゲストが来る。女主人と面識のない者も常連を通じて出入り。

▪拘束力がなく結びつきが緩やかで男女が集う社交形態。

吉原と似ているではないか。吉原も性サービスを提供するだけでなく、書や和歌俳諧、諸道具、舞踊や音曲や生け花などの集積地でもあった。文化人が集い、膨大な絵画や浮世絵、文学、各種の書籍などを生み出した。そこを拠点に、狂歌や戯作など多くの文学が生まれ、出版されていったのである。

具体例を言うと、ある浮世絵の解説パネルには、18世紀半ばの妓楼「松葉屋」の花魁・四代目瀬川のことが書いてあった。彼女は三味線、浄瑠璃、茶の湯、俳諧、碁、双六、鞠、鼓、笛、諷詠(ふうえい=詩歌を作る)、舞に秀でていたというから、そのマルチ・タレントぶりは驚異的である。

別のパネルには天明時代に盛んに行われた狂歌のことが解説されていた。当時の吉原では山頭京伝(浮世絵師としては北尾政演の名前)、大田南畝、蔦谷重三郎らが "吉原連" というグループを作り、遊女らと共に狂歌に興じていた。展覧会では取り上げていなかったが、本名を中村英祝と言い、「落語中興の祖」と称される烏亭焉馬(うていえんば)は大工だったので大田南畝の家を作り、また大工道具をもじった「鑿釿言墨曲尺(のみのちょうなごんすみかね)」の号で狂歌も作った。更に、式亭三馬(地本作家・薬屋・浮世絵師)や柳亭種彦(戯作者)などを庇護し、歌舞伎役者の五代目市川団十郎と親交があった。

話は横道に逸れるが、炭団を発明して大金持ちになった塩原太助や俳句の小林一茶も烏亭焉馬と同じ時期に同じ町内会と言っていいところで暮らしていた。また、生涯に90回以上引っ越しをしたという葛飾北斎も焉馬の住まいがあった相生町に一時期住んでいた形跡がある。

大吉原展の話に戻るが、要するに、山頭京伝、大田南畝、蔦谷重三郎の他、烏亭焉馬(鑿釿言墨曲尺)、式亭三馬、柳亭種彦、市川団十郎らはいずれも同時代の文人だった。吉原サロンの常連でもあったことだろう。

サロンからは焦点がずれるが、普通目にする三味線よりも一回り小さな三味線が展示されていたが、これは18世紀半ば妓楼「中万字楼」の遊女・玉菊が使っていたものだそうだ。私が注目したのは三味線そのものではなく、彼女が三味線の名手だっただけでなく、情の深い愛嬌ある才色兼備な女性だったことである。大層人気があったが、大酒がたたって25歳で一生を終ったという説明を読んで、私は哀れに思われて仕方がなかった。玉菊を偲んで店先に飾られた灯籠は、いつしか吉原の年中行事となったそうである。

その関連で若干余談になるが、八代目林家正蔵(彦六)が上方の落語「たばこの火」を東京に移植したときにモデルにした深川黒江町(現・江東区門前仲町一丁目~永代二丁目)の材木商・奈良茂左衛門 ー 通称「奈良茂」は、先代から40万両の遺産を受け継ぎ、遊女の玉菊を可愛がるなどして驕奢を極めたという。

最高に圧巻だったのは、3メートル四方の妓楼の立体模型だった。その模型には調度品などと共に多くの辻村寿三郎作『江戸風俗人形』が置かれている。精巧な作りとリアル感は驚くばかりだった。そこだけは写真撮影が許された。

この立体模型を見ながら、私は落語の廓噺で聞く以下ようなシーンを連想した。

▽ 客は若い衆の「へい、お上がり~」という声を背に受けて、幅の広い階段を勢いよく登って行ったところには「遣手」(やりて)というオバサンがいる部屋と「引付」(ひきつけ)という部屋がある。遣手オバサンは誰からも身受けされなかった遊女が現役を退いた後に就くポジションで、遊女を監視・管理・指導した。

▽ 馴染みの客の場合はそのまま遊女の部屋(個室)に案内されるが、初会の客は遣手部屋の隣にある「引付」に通される。客が引付に座ると、禿が茶と煙草盆、続いて酒と硯蓋(すずりぶた)を持ってくる。「硯蓋」とは口取り肴(=お通し)がのっている器のこと。そこで、遊女と遣手オバサンが登場して盃を交わす。これは三々九度の盃を模したもの。その後、芸者や幇間(太鼓持ち)を呼び、別座敷に移って酒宴となる。

以下の写真は、この立体模型のいろいろなサイドから撮ったものである。精巧な作りが伺える。

「おや?」と思ったことが第2部の音声ガイドにあった。大正3年に「角海老楼」の白縫花魁が、重い衣装を着けて人の見世物にされる花魁道中は女性の人権を無視しているという声をあげた。大正デモクラシーの気運が高まった中でのことだろうが、その結果、花魁道中は廃止されたそうだ。

だが、第2部を入ったところの壁にあった「本展は、女性への人権侵害を一切認めていません」という一文は興醒めだった。遊廓は借金の形として売られ女性が売春をするところであり、労働環境も超ブラックで、女性の人権はこの上もなく蹂躙されていた。このようなダークサイドを肯定する者などいるとは到底思えない。また、大吉原展を見たからと言ってダークサイドを肯定するようになるだろうか。

女性の人権を無視してはいけないのは当たり前であり、それを分かった上で、文化的に高い価値がある吉原のブライトサイドを紹介しているのだ。ルネサンスと切り離すことのできない欧州の高級娼婦だって、金と男に囲まれた一見贅沢と華やな生活の裏では、搾取・迫害・世紀病に喘ぐダークな日々を過ごしていたのだ。だからと言って、「本展は、女性への人権侵害を一切認めていません」などという無粋な一文を掲げたルネサンス展があっただろうか。いかにも役人が後で責任を追及されないように挿入する免責文のようで嫌だった。

最後に、大吉原展を十分鑑賞するには2時間半はみておいた方がいいと言っておきたい。私は途中の休憩も含め見学時間を2時間と見積もっていたのだが、後の予定があったため、第3部の終わりの方はかなり端折らざるを得なかった。