寒がりな恋人のお世話は大変だという話![]()

誕生日がNoëlと同じ日で、得したことはあるだろうか。と彼女は考える。

Nouvel anと誕生日が一緒の者と、どちらの方が得か損か比べてみたこともあるが、大して変わりはないような気もする。

ケーキにありつける数が一回分少ないとか、プレゼントを一緒くたにされるとか、思いつくのはその程度だ。

だいたいそんなことで落胆するのは、せいぜい小学生くらいまでだろうし、彼女はそこまでスイーツ好きでもない(アンドレのおばあちゃんのサブレは別だ)。

あれは確か七歳の誕生日だったと思う。

ジャルジェ家に呼ばれたアンドレが、ケーキを見て何気なく口走った言葉にオスカルはキレた。

『オスカルは丸いケーキ(ホールのこと)を一年に一度しか食べられないの? 可哀想だね』

べしぃっっ!!(アンドレの頭を叩く音)

『うわぁーん!!』

『ケーキなんか一年に一回でお腹いっぱいだっ!!』

その頃の彼女は、人生のなかで最上級に尖っていたため(姉たちに寄ってたかって弄られまくっていた時代)、隣に住む幼馴染みを、よく憂さ晴らしの対象にしていたのだった。

そんな幼馴染みとも紆余曲折、二転三転、すったもんだを重ねた末、漸くめでたく婚約まで至り、現在はパリの音楽院生活を謳歌しているオスカルだったが、何を思ったか、ノエル&自分の誕生日に久しぶりに実家へ帰ることにした。

もちろん、アンドレも一緒である。

それが選択ミスだと気づくのに、家に着いてから数分もかからなかった。

玄関のドアを開けたオスカルの視界に飛び込んできたのは、すぐ上の姉ジョゼフィーヌだった。

「オスカル!? いいところに帰ってきたわ!」

五女は開口一番そう叫ぶと、入ってきたばかりの妹の腕をむんずと摑み、再び外へ引き摺り出した。

「ね、姉さん!? 何をするっ!」

「バイトよ」

「バイトぉ? どうしてノエル(と誕生日)に、わざわざバイトなんかしなくちゃいけないんだ!」

「馬鹿ねえ。ノエルだからに決まってるでしょ」

こんな時だけジョゼフィーヌの握力は倍増する。オスカルは手首の血管が止まりそうになった。

「言ってる意味が分からん! 離せっ! 馬鹿力!」

「相変わらず口が悪いわねえ。アンドレ、あなた婚約者なんだから、ちゃんと教育しなきゃ駄目じゃない」

否応なしに後ろからついていく羽目になったアンドレに、未来の義姉が説教する。

「あの、ジョゼフィーヌ、オスカルをいったい何処へ?」

「Marché de noël(クリスマスマーケット)のイベント会場。サンタの女の子が急病で来られなくなったのよ。その代役をやってほしいの」

ジョゼフィーヌは、顔を前へ向けたまま淡々と説明する。

「サンタあ?」

「オスカルお願い! 一時間だけでいいの。もう時間がないのよ」

彼女の「お願い」は命令である。

「そんなもん、姉さんがやればいいじゃないか!」

「駄目よ。今の彼は、そういうことに関して凄ぉく厳しいの。とてもあんな格好なんて……」

そこまで言って、ジョゼフィーヌは口を噤んだ。

「……あんな格好って?」

アンドレの片眉が僅かに上がる。

「と、とにかく行けば分かるわ」

「わたしは、まだ引き受けるとは言ってないからなッ!!」

激しく抵抗するオスカルの傍で、アンドレは殆ど諦めていた。ジョゼフィーヌに逆らえるわけがないのである。

けれども一方で、『あんな格好』という言葉が気にもなっていた。

「こ、ここここ……断るっ!!」

イベント会場の控室に入ったオスカルは、サンタクロースとは名ばかりの破廉恥極まりない衣装を見て叫んだ。

しかし、姉も負けてはいない。

「ねえぇオスカル。あなたが初めて嵐じゃない夜に、誰かさんの家に泊まったこと覚えてる?」

アンドレにも聞こえるくらいの音量で、ジョゼフィーヌが囁いた。

二人同時に、絶句する。

「知っていて? 父さんはね、あなたのことをまだ純粋無垢だと信じているわよ」

五女はにっこりと微笑んだ。

「純粋……? まさか……」

実は、二人が一緒に住んでいることを未だ父親には内緒にしていた(母親に打ち明けた時、『お父さんには暫くの間、言わないでおきましょう』と耳打ちされたのだ)。

「男親って、娘に対して、いつまでも清らかであってほしい、なんて思っていたりするものなのよねぇ」

ジョゼフィーヌが、しみじみと知ったふうな口を利く。

じゃあ……、アンドレと、あんなことやこんなことをしていると、父さんが知ったら……………………。

オスカルが、そろそろと隣を覗き見ると、幼馴染みが(まるで毒殺計画が露見した従僕のように)顔面蒼白になっていた。

「さあ、こっちよ」

ジョゼフィーヌは衣装を手にして、部屋の奥の衝立へ歩を進める。

オスカルは苦虫を噛み潰したような表情で、姉の後についていく。衝立の後ろには、姿見と小さなテーブルが置かれていた。

「アンドレは会場で待っていて。場所はここね。お・た・の・し・み・に!」

ジョゼフィーヌはウィンクをして、アンドレに会場の案内図を握らせる。

「オスカル、じゃあ後でな」

「アンドレぇー」

「情けない声出さないの。今生の別れじゃあるまいし。とっとと着替えて!」

──覚えてろよぉ……。

オスカルは、もう一度、テーブルにある赤い布切れを睨みつけた。

運の良いことに、いや当然といえば当然だが、イベント会場は屋内だった。暖房も十分に効いている。

もし屋外だったら、震え上がるどころでは済まないだろう。

あの衣装を身につけた彼女を公衆の面前に曝すのか……という葛藤がないと言えば大嘘になる。同時に、半分は楽しみにしている自分もいた。

アンドレは、赤い衣装の恋人を頭に浮かべる。

似合うのは十中八九間違いない。

会場の簡易ステージには、ツリーを模した青いリボンが描かれた大きなパネルが立ててあり、丸いミニテーブルにワインボトルが三本置かれていた。更にステージ横の長テーブルには、数十本のワインが所狭しと並んでいる。どうやら、Vin de Noëlの即売会が行われるようである。

あの前で、オスカルがワインボトルを持って立つのだろうか。

にっこりと微笑んで……?

そんなことを彼女が大人しくやるとは思えない。ボトルの栓を引きちぎり、やけくそでラッパ飲みする姿が目に浮かぶ。

万が一そんなことになったら、全力で止めなければ……!

その時である。

「グランディエ先輩ではないですか」

聞き慣れない呼び方に、訝しげに振り返った。

「何をしているんです? こんなところで」

「じぇ、じぇじぇ……、ジェローデル!?」

アンドレは思わず二度見をする。背後に立っていたのは、間違いなくジェローデルだった。背は少し伸びただろうか。相変わらず髪はゆるゆるロン毛だった。

「ご無沙汰しています。あれ? マドモアゼルは一緒ではないのですか?」

『マドモアゼルではない!』と何度注意しても言いやがる。

アンドレは慌てふためく。

「そ、そっちこそ何をしているんだ? 何か用か? 俺はないぞ!」

「何ですか? つれないですねえ。オスカル嬢は何処です? と尋ねているのです」

だから、その呼び方もやめろ、と口を酸っぱくして言っているだろうが!

いや、そんなことはどうでも良い。早くしないと、彼女がステージに出てきてしまう。

フランス中の誰よりも、こいつにだけは見せたくない!!

ぴん。

アンドレはひらめいた。

「実は、オスカルは風邪を引いて、今は実家で寝込んでいるんだ。俺は家族に頼まれて風邪薬を買いに来たところだ。あっ、そう言えば、『ジェローデルは元気かな……?』と珍しく力のない声で言ってたぞ。見舞いに行ってやったら喜ぶんじゃないかなぁ?」

「そっそれは本当ですか? では直ぐにお見舞いに行ってきます! 今日は猫の餌を買い足しに来たのですが明日にしますっ」

ジェローデルは、いそいそと会場を後にした。アンドレは安堵の息をつく。

オスカルがステージに現れたのは、その一分後だった。

──危なかった……。

しかし次の瞬間、アンドレはジェローデルのことなど頭からすっ飛んでしまった。

アンドレは、目を見張り、息が止まった。そしてゼンマイの壊れたからくり人形のように、両手をぶら下げ動けなくなった。

沸き起こる拍手と歓声の中で。

スポットライトにも負けないほど眩く輝く黄金の髪と、透けるばかりの白い肌に赤い衣装はよく映えた。華奢な肩。ほっそりとした腕。完璧なカーヴを描くウエストライン、すらりと伸びたしなやかな両脚。

刹那、蒼海の瞳がアンドレを捉えた。煽情的なポーズに眩暈を覚える。睨みつけたように見えたのは気のせいだろうか。

アンドレの不安は外れ、オスカルは美しく微笑んで、即売会が終わるまでの一時間、非の打ちどころのない立ち姿を披露した。

ところで、パネルの裏に潜んでいたジョゼフィーヌが、終始、妹に厳しい指示を浴びせていたのだが、アンドレが気づくことはなかった。

「ほら、笑いなさい!」

「もっと口角を上げて!」

「目が死んでる!」

そして、一見完璧に見えるオスカルの笑顔が引きつっていたことは、会場にいた客も誰一人見抜けなかった。

オスカルは、眉をぴくぴくさせながら、にこやかに真正面にある壁の時計を睨んでいた。

だからと言って、時間が早く進むわけではないけれど。

──覚えてろよぉ……(二度目)。

オスカルの健康美溢れるセクシィサンタが功を奏したのか、Vin de Noëlは飛ぶように売れ、瞬く間に完売した。

「オスカル、ありがとね。その服はプレゼントするわ」

オスカルは着替えもせずに衣装の上からコートを羽織り(サンタの帽子はバッグに突っ込み)、ジョゼフィーヌの言葉も振り切って、お礼のシャンパーニュ二本はちゃっかりいただき、アンドレの手を引っ張って会場から飛び出した。

「オスカル、着替えなくていいのか?」

「こんなところ、一秒もいたくないっ!」

──まあ、無理もないか……。

アンドレは溜息をつく。

不機嫌な感情が紙袋に伝わって、二本の瓶がガチャガチャと鳴っていた。

「それ、持つよ」

アンドレが紙袋に手を伸ばす。

「いい」

「そんな乱暴に揺らしたら瓶が割れるぞ」

オスカルは仕方なく手を離した。

「なあ、俺たちの家に帰ろうか」

「え? でも……」

「やっぱり、お前の誕生日は二人だけで過ごしたいよ。おばあちゃんのサブレも貰ってきたし」

コートのポケットから、昔から変わらぬサブレの袋が見えた。

「お前、いつの間に?」

オスカルは思わず覗き込む。

「お前がサンタに着替えている間に行ってきた」

アンドレがサブレを一個、オスカルの口に放り込む。途端に彼女の顔が綻んだ。口いっぱいにバニラの香りが広がっていく。

「随分手回しがいいんだな」

「まあね」

アパルトマンに帰るもう一つの理由が、ジェローデルとの鉢合わせを避けるためだということは、オスカルには言わずにおいた。

サブレを食べた恋人の機嫌が少しだけ良くなったので、アンドレは素直な気持ちを口にする。

「オスカル、それ、とても似合っているよ」

「別に……無理しなくてもいい」

アンドレは吹き出した。

「無理なんかしてないよ。ステージから攫いたくなるのを我慢するのが大変だった」

「わたしを揶揄っているんだろう?」

まったく、素直じゃない。下手な変化球はオスカルには通じないのだ。アンドレは直球勝負に出た。

「揶揄ってもいない。本当は誰にも見せたくなかった。だから、あの場から攫いたくなったんだ」

長い睫毛が戸惑いで瞬いた。突然、速足で歩きだす。アンドレは歩幅を広げて後を追った。

つと、白い花片が頬を濡らす。

見上げると雪の精の舞踏会。

オスカルは襟元を摑み、肩を縮ませる。

いくらコートを着ていても、下があれでは寒いだろう。アンドレは自分のコートをオスカルの肩にかけ、コートごと抱き寄せる。

「風邪を引くぞ」

「いいんだよ。俺がしたいんだから」

「ふうん……」

コートの温もりと、広い胸の安心感が彼女を包む。

うっすらと積もり始めた雪道を、まだ新しい五本の轍が走っている。その線上に、恋人たちの足跡がノエルのメロディを奏で始めた。

「オスカル、誕生日おめでとう」

アンドレが、サンタクロースにキスをする。

「う…ん……」

オスカルは戸惑っている。

背中のファスナーを下ろしてほしかっただけなのに、何故だか、手を引いてベッドまで連れていかれた。

「だって誕生日だろ?」

誕生日だから? 何なのだ? だいいち、お前の誕生日ではない。

「で、幾つになったんだっけ?」

べしっ!!(アンドレの頭を叩く音)

「……痛いよオスカル。ほら睨むなよ。冗談も通じないんだから、困ったお嬢様だ」

「あっ……、駄目だ」

ファスナーどころか、身ぐるみ剥がされそうになるサンタクロースがじたばたする。

「どうして?」

煽情的な漆黒の瞳が訊いた。

「ファスナー壊さないように、ゆっくり……」

「え? まさか来年も着るつもりなのか?」

「ち、違う! 人にあげるんだ」

「……誰に?」

オスカルは、友人の名を耳打ちする。アンドレがくすりと笑った。

「良い考えだろう?」

蒼い瞳がきらきら輝く。聖なる夜の星のように。

「ああ、凄く良い考えだ。だけど、そろそろ黙ろうか」

「え? あ……うん」

さっきよりも素直になるのは何故だろう……? もしかしたら酔っているのかもしれない。

……誰に?

シャンパーニュはとうの昔に空っぽだ(殆どオスカルが飲んだ)。

いとも簡単に赤い衣装は滑り落ちた。

指先が柔みに埋まり、曲線を辿り始める。白い素肌がroséに染まる。

長い睫毛が触れ合って、雪をも蕩かすキスが降る。

キスが……降る。

誕生日がノエルと同じ日でも悪くない──と彼女は思う。

ケーキよりも、プレゼントよりも、大好きな幼馴染みが攫いにくるから。

もう一人のサンタクロース

翌日、オスカルは友人のアパルトマンを訪ねた。サンタの衣装とシャンパーニュを一本携えて(一本残したのは奇跡である)。

敢えて、友人の恋人の留守を狙って。

シャンパーニュはともかく、サンタの衣装を喜ぶだろうか……、という真っ当な考えは彼女の頭にはない。案の定、友人はその通りの反応を示した。

「あ、あのねオスカル。シャンパーニュはとても嬉しい。クラウスも喜ぶと思う(ボクもちょこっと飲みたいし……)」

「それは良かった。では遠慮なく受け取ってくれ」

オスカルが友人の手に無理やり紙袋を押しつける。

「うん……ありがとう。でも、これ本当にサンタクロース? 布の量少なすぎない? それに、ノエルって昨日までじゃなかったっけ?」

困惑した表情で紙袋を覗き込んでから、ユリウスは上目遣いでオスカルを見た。

「そんなことは言われなくても分かっている。何しろ昨日はわたしの誕生日だったのだからな」

「え? そうだったんだ。おめでとう。幾つになったの?」

屈託のない表情でユリウスが訊いた。

「お前より、一つ上なだけだ」

オスカルは、むっとして答える。

「そ、そう……。ねえオスカル、やっぱり……これを着るのはボクはちょっと……」

「良いか? ユリウス。何もこれを着て街へ繰り出せと言っているわけではないのだ(わたしなんか公衆の面前で曝したんだぞ! しかも、よりによって誕生日に! ああぁ人生最大の汚点だ……)」

──でも、アンドレは似合うと言ってくれたんだっけ……。

オスカルは夕べのことを思い浮かべた。

「オスカル?」

ユリウスが不審げな視線を向ける。

「あー、こほん。だから、お前がこれを着たら、あいつもきっと喜ぶこと間違いなし! わたしとアンドレの保証付きだ」

「え、ええー……?」

「おっと! そろそろ帰らねば。アンドレが待っているのだよ……。じゃっ」

「あっ、オスカル! ちょっとぉ」

ユリウスは、玄関で呆然と立ち尽くしていたが、キッチンへ向かうと、まずシャンパーニュを冷蔵庫に入れた。それから、紙袋から赤い衣装を取り出してテーブルに広げてみる。長い溜息。

「この帽子も被るのかな……?」

ユリウスは、暖房の設定温度を最高にした。

玄関のドアを開けたクラウスの顔に、熱風が襲いかかる。

「うわあっ!! な、何だよこれ!?」

部屋中が熱帯雨林と化していた。クラウスはコートを脱ぎ、エアコンのリモコンを探す。

「ユリウス、いるんだろ?」

テーブルの上にリモコンを発見し、設定温度を見て仰天し、すぐさま適温に操作する。

ピピピピピ。

電子音が連続で鳴る。

「あっ! 下げちゃ駄目ぇ!」

ベッドルームから、慌てた声がクラウスの耳に届いた。

「ユリウス? 何やってんだ? 俺を蒸し焼きにする気かよ!」

「来ちゃ駄目ぇー」

「はあ? お前、いったい……」

ベッドルームの入口で、クラウスの足がぴたりと止まる。顔が固まる。息を呑む。

ごくり……と唾を飲み込む。

彼女の躰は見慣れている。言い方が悪かった。文字通り隅々まで知り尽くしている。それでも。

それでも……、

ゆるゆると顔が綻ぶ。情動を抑えるために、一度深く息を吐く。そうして、漸く左足を一歩出した。

「入っちゃ……だめ……」

「お前、それって一日遅いんじゃねえか?」

「うん……、ボクもそう思う」

「ご丁寧に帽子まで被ってよ」

「やるからには、完璧を目指さないとね」

力なく、ユリウスが笑った。

「変な理屈だな」

「は……っくしゅん……」

「おっと。寒いよな、それじゃ」

「だから下げないでって言ったのに……」

「ばか。ものには限度ってもんがあるだろ」

クラウスはセーターを脱ぐと、ユリウスの頭からそれを被せた。少し惜しかったが、風邪を引かれるよりはましである。

「おい、ファスナーが途中で止まってるぞ?」

「だって手が……。これでも頑張ったんだけど……」

ユリウスは躰が硬い。

「まったく、しょうがねえなぁ」

ファスナーを上まで上げてから、セーターを着せた。当然のことながら彼女の手は袖で隠れ、せっかくのミニも、すっぽりと覆われてしまった。

「ぶかぶかだ」

「サンタの次は着ぐるみだな」

ユリウスが頬を膨らませる。

「足も寒そうだ。そうだ、レッグウォーマーがあっただろ?」

「あ、クローゼットの籠の中」

あれほど暖房が効いていたにも拘わらず、爪先は冷たいままだった。

「これじゃあ靴下も履かないと駄目だ」

ユリウスをベッドに座らせて、レッグウォーマー、靴下の順に履かせていく。セクシィサンタの面影は影も形もなくなった。

「せっかく勇気を出して着たのにな……」

「問題ない。後でまた脱がすからな」

「え!?」

どどど……どきん。

「せっかく勇気を出して着てくれたんだろ?」

「そ……そういう意味で着たわけじゃ……、ん……」

唇を塞ぎながら、クラウスは着ぐるみをぎゅっと抱き締める。ふわふわの内側の、もっとふわふわの柔みを味わうように……。

それから……、

着せたばかりのセーターに両手をかけた。

「クラウス? あの……?」

「うん?」

セーターが胸もとまでたくし上げられる。着ぐるみ危うし!

「わあっ! ま、待って! たった今、後でって言ったよね?」

「気が変わった」

要するに、キスをしたら理性が飛んだ。

「ええ? あ、あのね、シャンパーニュを貰ったの。先に、それを飲まない?」

「は? それこそ後だ」

「ど、どうして?」

「お前に飲ませたら、寝落ちするだけじゃねえか」

「だけど、ボクにだって心の準備が……」

「あのなあ、いい加減に黙れ」

クラウスがいつもの最後通牒を言い渡す。

「やだっ! 横暴っ」

「俺を蒸し焼きにしようとした罰」

「あれはっ、わざとじゃないってば……あっ……!」

セーターが放り投げられ、キュートで妖艶なサンタクロースが露わになった。鳶色の瞳が全身を隈なく舐め回す。ユリウスの顔がじわじわと赤くなっていく。

「似合ってる。それが言いたかった」

「え?」

「大事だろ? それから……」

「それから……?」

「やめた。どんな言葉も安っぽい。お前のその姿の前では、な?」

狡い……と思った。

風船が萎むように、ユリウスは抵抗を諦めた。

「寒くないか?」

「自分が脱がせたくせにぃ……」

「すぐに熱くしてやるよ。お前が風邪を引く前に」

「じゃあ……、責任もってあっためてよね」

「おう、任せとけ」

火が燈るようなキスの雨を躰中に浴びながら、シーツの上を彷徨う手が枕元の帽子を探り当てた。

ユリウスは、それをクラウスの頭に被せる。

恋人がサンタクロースになった。

おまけ/Dornröschen(眠り姫)

箸が転げても可笑しい年頃というものがあるように、何をしていても眠くなる時期というのもあるのだろうか……と彼は考える。

──というのも、とある行為のさなかに、恋人が夢の世界の住人になってしまったからである。蕩けそうな表情を置き去りにして。

浴びるほどのワインを嗜んだわけでもない。

グラス半分のシャンパーニュを煽ったわけでもない。

まだ火照りの残る耳朶に溜息混じりに呼びかけてみても、

桃色に綻ぶ蕾に唇を寄せてみても、

生まれたての羽衣の滴りに指を這わせてみても、

聴こえるのは、無垢の呼吸。

妖艶な女神の肢体に瞳孔は開いたままなのに、

天使の微笑みに吸い込まれるように目蓋が重くなる。

せめて微睡みの迷路で夢魔になり、紅い花弁へ口づけを。

百年の眠りに囚われる前に。

茨の森に埋もれる前に。

至福の滾りが、いたずらに萎む前に。

「俺の…………、」

こちらは、『恋人がサンタクロース』![]()

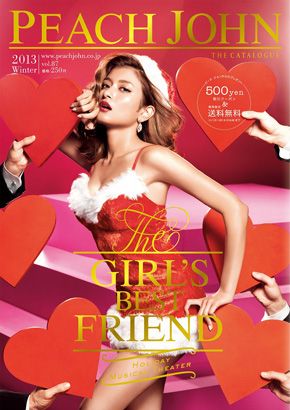

![]() イラストの参考にした「ローラのサンタ」

イラストの参考にした「ローラのサンタ」