【caption】

二つの物語は同じ時代を流れている![]() 、と以前にも述べました。

、と以前にも述べました。

ドイツ。ロシア。イギリス。アメリカ。

違う国での全く別のストーリー。でも世界は繋がっています。

何の土台もプロットも無い、或る時ふっと頭に浮かんだトンデモコラボ(だから書けたのかもしれない)。

せっかくなので、記念すべき、初めて知った、

![]() T・G生誕祭

T・G生誕祭![]()

に、どさくさに紛れて投下します![]()

有り得なさそうで有り得そうなニアミス。想像の翼を目いっぱい広げて読んでいただけたら嬉しいです![]()

「貴女は──、本物のジュリエット?」

「え?」

出し抜けに問われ、彼女は狼狽した。

「わ、わたしは……」

楽屋へのドアを間違えて、ロビーに出てしまった。通い慣れている劇場なのに、どうかしている。急いで引き返そうとした時だった。

「きゃっ……」

「あ! ご、ごめんなさい!」

誰かにぶつかってしまった。足もとばかり見ていたせいだ。

弾みで、花束を落としてしまう。まったく、慌てるとろくなことがない。

彼女が腰を屈めるより先に、白い手が花束を拾い上げた。

拾ってくれたのは、金髪の天使……と見紛うばかりの……、

「良かった、お花は無事みたい」

しかし、人間であった。

「ありがとうございます。あ、貴女はどこか怪我しませんでしたか?」

美しい人だった。思わず見惚れてしまうほど。

肩から背中へ艶やかに波打つ髪は、北欧系の淡い金色。滑らかな白い頬に、ほんのりと差す薔薇色。少年のように華奢な肩。折れてしまいそうな細い腰。

──イギリス人……かしら?

「ぼくは大丈夫」

天使は、彼女の瞳をじっと見つめる。青みがかった緑の瞳は、海から上がったばかりの人魚のように深い光を湛えていた。

──なんだか吸い込まれそう……。

「貴女は──、本物のジュリエット?」

「え?」

出し抜けに問われ、彼女は狼狽した。

「わ、わたしは……」

「幸せになってね」

金色の髪の天使がにっこりと微笑む。

「それから、素敵なロミオだった……って伝えてください」

「あ……、はい」

思わず返事をしてしまった。

「行くぞ、ユリウス」

少し離れたところで待っていた上背のある逞しい体躯の男が天使を呼んだ。

「うん」

軽やかにドレスの裾を翻し、天使は、長身の騎士に腕を絡めた。

彼女は花束を持ったまま立ち尽くし、劇場の出口へ消えていく二つの影をぼんやりと眺めていた。

「こんなところにいたのか」

背後からの声に、びくんとして振り返った。優しい目のロミオが自分を見下ろしている。

「心配したんだぞ、なかなか姿を見せないから」

「て……っ」

彼女は慌てて声を潜めた。嬉しさと戸惑いの中間の表情で。

「だ、駄目じゃない、主演俳優がこんな所まで出てきたら。見つかったら騒ぎになっちゃうわ」

幸い、殆どの観客は帰った後で、ロビーに人影はまばらだった。

「その主演俳優に待ちぼうけを食らわせたのは誰だよ?」

「主演俳優なら、もっと悠然と構えていてほしいわ」

彼女は、ロミオの広い背中を楽屋口まで押していく。慣れないヒールと片手が塞がっているせいで、バランスが取り難かった。

「仕方ないでしょ。楽屋への出口を間違えちゃったんだもの」

方向音痴──と彼女の白い額を軽く小突き、

「悪かったな、我慢の効かないロミオで」

にやにやと、端正な顔を崩して彼が囁く。

「一刻も早く、俺のジュリエットに逢いたかったんだ」

よくもまあこんな時に、ぽんぽんと歯の浮くような台詞が出てくるものだ、と彼女は思う。

「貴方って、天性の役者なのね」

「当然。それくらいの自負はあるさ。この大役を務め続ける以上はね」

なんだか、今夜の彼は、いつになく饒舌だった。

「ところで、君が手にしているそれは、いつ貰えるのかな」

部屋のドアを開けたところで、彼は、彼女が抱えている花束へ視線を移す。

「えっ? あぁ、忘れていたわ」

彼女は花束を夫へ差し出して、

「とっても素敵なロミオだったわ。……あ」

と、そこまで言ってから思い出す。

「『素敵なロミオ』は、金髪の天使から。それに『とっても』を付けたのがわたしからよ」

「何だい? それは」

花束を受け取りながら、くすくすと夫が笑う。

「君だって、金髪の天使じゃないか」

「え……」

だから、どうして次から次へと……。我が夫ながら、赤面しそうになってしまう。

──未だロミオが取り憑いているのかしら。

まるで学院時代の反抗期と天の邪鬼を、にせポニーの丘に埋めてきたみたい……。

「ち、違うわ。ついさっき、ロビーでうっかりぶつかっちゃって、この花束を拾ってくれた人よ。わたしよりも、もっとずっと綺麗な金色だったの。光に透けた髪が一本一本、絹糸のように細くって……、本当に天から降りてきた天使さまかと思ったくらい」

「ふぅん……」

「それにね、一緒にいた恋人……ううん、あれは旦那様かしら。凄く素敵な人だった。中世の物語に出てくる騎士みたいな……、そう、貴方がロミオなら、あの人はジークフリートね」

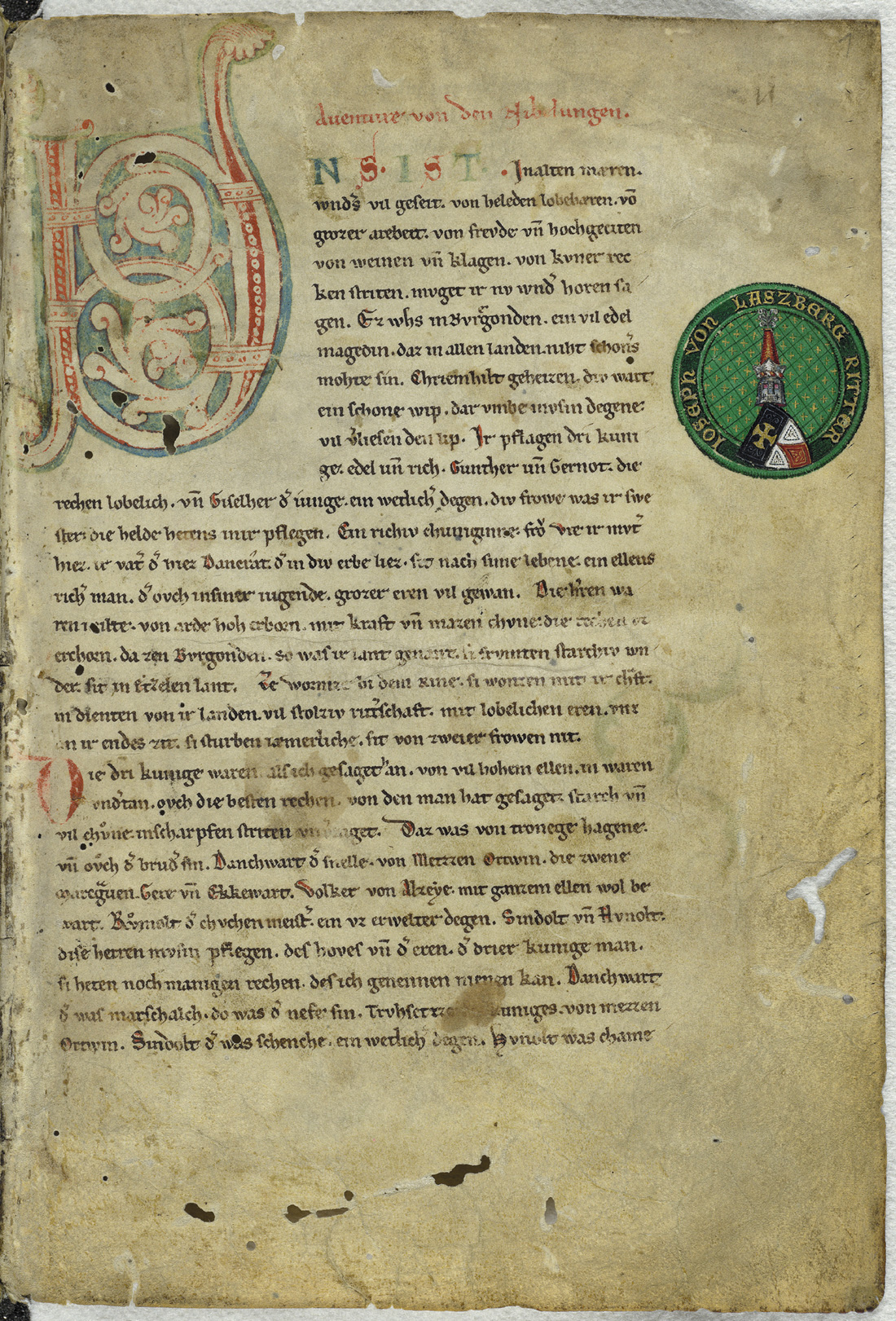

「『ニーベルンゲンの歌』──か」

彼はドアを閉めながら、ドイツの古典叙事詩を思い浮かべる。

「『ロミオとジュリエット』に勝るとも劣らぬ悲劇だ」

「でも、わたしが出会ったジークフリートとクリームヒルトは、とても幸せそうだったわ」

「俺たちも負けてない、だろ?」

彼女は瞬き、この上なく訝しげな視線で夫を見据えた。

「ねえ……、舞台で飲んだ毒薬の瓶に、おかしな媚薬でも入っていたんじゃないの?」

「どうして?」

「だって……」

くっくと彼は笑い、

「だとしたら、この薔薇のせいかもな」

うっとりとした表情で、グリーンの花弁の馨りを嗅いだ。

「束になった君の瞳に見つめられているみたいで、骨の髄まで酔いが回った」

けれど今、自分を見つめているのは彼の方だ。燃えるような眼差しで。

「ま、待って……」

彼女は咄嗟に後退るが、高いヒールのせいで左足ががくんと傾いた。

「おっと……」

間一髪、逞しい腕が華奢な腰を支えて引き寄せる。

「ロミオは、水を、欲している」

「貴方っ、絶対変よ……んっ」

テリィは花束をテーブルに置いた。そして、本物のグリーンの瞳を我が手に抱いて、花弁から滴る朝露を吸うように口づける。渇きが治まるまで、執拗に。

「ふっ、……ぅん」

視界が翳む。天井がぐるぐる回っている。キャンディは、ロミオのシャツを必死に摑んだ。

「テリィ……。も、う……」

「ん……、続きは帰ってからにしよう」

テリィは、名残り惜しそうに唇を離した。

「ベッドの上で」

糖蜜のような笑みを湛え、

世界中のジュリエットを演じるトップ女優ですら見ることのできぬ表情で彼は囁く。

「テリィ、……酷いわ」

朦朧とした意識のなかで、息も絶え絶えにキャンディは抗議する。

「ただでさえ歩き難いのに、わたし……、立ち上がれないわ」

「心配はご無用です、キャンディス姫。私が馬車まで抱いていきましょう」

「は……? きゃっ!」

軽い躰が宙に浮いた。

彼女を抱き上げたまま、テリィはテーブルの上の花束を器用に摑むと、颯爽とドアへ向かう。

「テリィっ、下ろして! 本当にこのまま外にでるつもり?」

「勿論。だいたい、どうしてそんな高いヒールの靴を履いてきたんだ?」

「選んだのは貴方じゃないのっ」

「そうだった。身長差があり過ぎてキスがしにくいから買ったんだっけ」

テリィは大笑いした後、不意に黙る。

「そうか……、だから今日は、唇が近かったのか」

「真顔で恥ずかしいこと言わないで!」

身動きが取れない状態で、真っ赤になって彼女は叫んだ。

駐車場の通用口へ続く廊下では、誰にも会わずに済んだ。キャンディは、ほっと胸を撫で下ろす。

テリィは妻の躰を助手席に優しく下ろし、ドアを閉める。それから、運転席へ躰を沈め、エンジンをかけた。

最適なドライビングポジションを決めると、ゆっくりと車をスタートさせる。繊細な宝物を運ぶように。BGMのようにシートから背中へ伝わる低いエンジン音は、先刻までの昂ぶりを緩やかに静めていく。

「今夜は星が見えないわ」

残念そうに、キャンディは空を見上げた。

「夜空が──寄り道なんかしないで大人しく家に帰れと言っているのさ」

心地良いエンジン音を聴きながら、彼は応える。

「早く帰って、灯りを消して、互いの瞳に煌めく無数の星を見よ。生まれたままの姿になって……」

グリーンの虹彩を瞬かせ、詩を詠むようにキャンディは呟いた。

「──そう言っているのね」

次の瞬間、テリュース・グレアムは、ノッキングを起こしそうになった。

何とか堪え、エンジン音を正常に戻す。

そして何よりも、両手が塞がっている状態を恨めしく思った。

「キャンディ、君こそ、幕間に、妖しげな美酒でも飲んだんじゃないか?」

テリィは半ば咎めるような口調で、愛妻に向かって言った。

額にかかった金の髪を指で梳き、キャンディは無邪気に返事を返す。

「いいえ、キャンディス(Kandis)とクリーム入りの紅茶だけよ」

【作品解説】

「キャンディス(Kandis)」とは![]()

「ニーベルンゲンの歌」とは![]()

『キャンディ』の二次小説を読み始めた当初は、読み専に徹するつもりでした。

何故なら、どの作品も、原作キャンディの素晴らしい世界観を余すところなく語り尽くしており、俄かで畑違いの妄想作家が入る余地は無い、とビシビシ感じたからです![]()

殆どのシーンの記憶は朧げ。なのに原作漫画もFSも持っていない。つまり確認のしようがない。その時点で、一行も絞り出せるわけがない、と。

それなのに、どうした風の吹き回しでしょう・・・![]()

振り返ってみれば、初めて『オル窓』二次を読んだ時も、壮大なストーリーと美しい描写に圧倒され、幸せいっぱいの二人にきゅんきゅんし、読むだけで精一杯、大満足だったのに・・・以下同文。

本当に、明日の自分は、自分ですら予想がつきません。

![]() P.S

P.S

コラボなのにも拘わらず、どう見ても出番の少ない男が約一名いますね![]()

「どおいうことだよぉ!?」 by クラウス。

えっと、初めは続きを書くつもりだったんですけどぉ・・・、思いのほかテリィとキャンディの話が長くなっちゃって、息切れしまして・・・![]()

「一体どっちが推しなんだよっ!?」 by アレクセイ(上記と同一人物)。

はいはいはい・・・。

![]()

![]()

![]()

![]()

それでは続きをどうぞ![]()

![]()

観劇後の二人

※ ()の中は、作者の戯言です。

「何を怒っているの? アレクセイ」

手を繋いではいたけれど、明らかに不機嫌な表情の夫を不安げに見上げるユリウス。なのにアレクセイは、前方を直視したまま足取りを緩めない。

「別に、怒ってなんかねぇよ」

「嘘、口がへの字だよ」

アレクセイは溜息を吐き、やけくそで唇の端を両手で伸ばし、にっと笑った。

「それより、外ではクラウスと呼べって言っただろ。周りで誰が聞いているか分からないんだぞ。もし……」

「分かってる……、だけど」

今にも泣きだしそうな顔で、ユリウスはアレクセイを睨む。

「必死の思いでイギリスに亡命してきて、漸く生活が落ち着いて、あんな素晴らしい舞台を観ることができて、夢のような気分だったのに……」

「わ、悪かった」

アレクセイは慌てて立ち止まり、ユリウスを抱き締めた。

祖国ロシアを脱出し、命からがらこの国に辿り着いたのは三ヶ月前のことだった。

右も左も分からない異国の地で、彼女には心身共に苦労をかけた。そんな時、ひょんなことから、イギリスで一、二を争うトップ俳優が主演を務める『ロミオとジュリエット』のチケットを手に入れて、久し振りに心弾むひと時を過ごせたというのに、台無しにするところだった。

アレクセイは猛烈に反省する。

「ほら、お前が、モンタギューの息子をやたらと褒めるからさ、つい……」

ユリウスは、涙で潤んだ瞳を丸くした。

「貴方だって、『さすがトップ俳優は違うな。真に迫った素晴らしい演技だった』って褒めちぎっていたじゃない」

──だからって、お前まで、目をきらきらさせて褒めなくてもいいんだよ(やきもちモチもち・・・)。

「寒いか?」

アレクセイはフロックコートを脱ぐと、震える肩に羽織らせる。無理をして手に入れたサーモンピンクとペールブルーのドレスは、彼女にとても似合っていたけれど、露出した肩が寒そうだった。

「ありがとう、……クラウス」

「お前には、苦労ばっかりかけるな」

「何を言っているの? 幸せだよ、ぼく」

ユリウスはにっこり微笑み、

「今日が一番幸せ。明日は、もっと幸せ。だって……、貴方と一緒だもの」

アレクセイの手を取って、掌をそっと合わせる。

「手がなすことを唇にも──」

巡礼が囁いた。

「信頼が絶望へと変わらぬよう……?」

微笑みを湛えたまま、聖者が応える。

そうして、巡礼と聖者は、唇を重ね合わせた。

【作品解説2】

原作のなかで、レオニードが「二月までに二人でロシアを出ろ」とユリウスに言ったシーンがあります。アレクセイは結局従わず、あのような悲劇になってしまいました![]() (ったく、逃げるが勝ちって言葉を知らんのか)

(ったく、逃げるが勝ちって言葉を知らんのか)

今回は、もしも素直に従っていたら──というゆるゆる設定![]()

〔追記〕

冒頭で「同じ時代を流れている」と申しましたが、厳密に調べますと、キャンディとの年代にかなりのずれがあります。

『オル窓大事典』の年表による「ユリウス誕生」は幅があり過ぎて分からない。なので、1903年「ユリウス、聖ゼバスチアンに転入」から導き出すと(1903-15歳)、1888年生まれ。

その後で、原作文庫本6巻に「1893年5月でアレクセイが7歳になる」と書いてあるのを見つけたので、二歳下のユリウスが1888年誕生なのは合っているようです。

並べますと─

アレクセイ 1886年5月。

ユリウス 1888年(月不明)。

テリィ 1897年1月。

キャンディ 1899年5月。

つまり、ほぼ10年の差があります。

何よりも、レオニードが忠告した時期(↑)は1916年12月(ラスプーチン暗殺の前)。

それから二人が亡命して、既に結婚しているテリィとキャンディに出会うのはどう考えても無理がある。しかし今更直せないし、直す気力もない(調べるだけでもう・・![]() )。

)。

ここは何卒大目にみていただき、ゆるゆる妄想二次ということで宜しくお願い致します<(_ _)>

![]() さて、

さて、

一話で終わらせるつもりが妄想の収まりがつかず、長くなってしまいました。

ということで、第二夜に続きます![]()