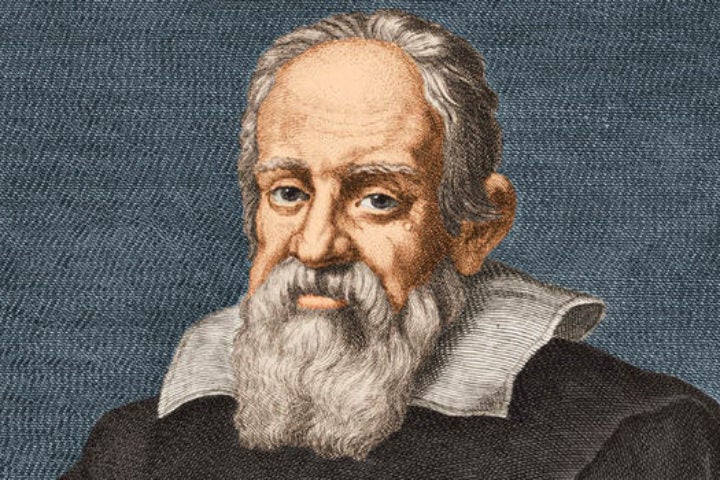

2月15日は、近世ヨーロッパで活躍した偉大なる学者、ガリレオ・ガリレイのお誕生日。

ローマ崩壊~地中海貿易の衰退に伴って求心力の低下した当時のイタリア地方にあって

比較的安定していたトスカーナ大公国の生まれ。

ちなみにお父様は音楽家で、音響学を追求した方だそうです。

音楽と宇宙のロマンを追い求めるなんて。ああ、なんて素敵な親子。

そして

ガリレオ・ガリレイという姓名。

(苗字と名前がほぼ同じなんてヘンテコだなあ、と、よく思ってました。

野比のび太とか、スティーブ・スティーブンスとかも)

当時の

トスカーナ地方では、長男に姓の単数形を名付ける習慣があったということ。

ガリレイ家の長男なので、跡継ぎとして家名を冠して「ガリレオ」ということですね。

長年の謎が解けました。

ちなみにモンゴルでは、お父さんの名前が息子の姓になる、とか

世界にはいろいろな名付け方があって興味深いです。

(今後は世界中をキラキラネームが席巻することになるのでしょうか…)

そんな天才ガリレオ・ガリレイのナを冠したロックバンドが

最近日本で人気とか。

いや、僕は存じ上げなかったです(汗

また、映画ですっかり話題のQUEENのボヘミアン・ラプソディ

そのコーラスパート(オペラパート?にも「ガリレオ」の名が出てきたり。

しかし、僕にとって偉大なるガリレオ・ガリレイと音楽を結びつけるものは

イタリアで90年代に活躍したプログレメタルバンド "Time Machine"が1995年にリリースした

ガリレオ・ガリレイの生涯について描いたコンセプトアルバム

"Act II: Galileo" です。

イタリアらしい、大仰なシアトリカルなプログレメタル。

プログレと言っても、ドリームシアターのような技巧的な部分を押し出してるんじゃんくて

オペラ感というかサントラ感というか。

こういうの、学生時代は大好きでした(まあ、今もですが)

1998年リリースの "Eternity Ends" は

よりポップでバンドのまとまり感もあって

かつ、イタリアっぽい胸キュンメロディにあふれてて

プログレ云々という枠を外して大好きなアルバムです。

変拍子を感じないメロディアスさ、無理しない演奏陣。

楽曲として素敵だなあ、と思います。

2001年の "Evil: Liber Primus" は

当時猛威を振るったラウド系の影響でしょうか…若干迷いが(汗

そんな中で、彼ららしいというか

イタリアの叙情がしっかり聴かれる "Where's my Heaven" は素晴らしい楽曲です!

今のところ、2004年の "Reviviscence: Liber Secundus" が彼らの最後のリリース。

もはや「プログレ」なんて部分をヘンに意識しないというか

自然体に美メロ、美アレンジを

「ベタだねえ~」と言われることを厭わずに

素直にやっているというか。とっても好感がもてるアルバム。

しばらくこの手の音楽から遠ざかっていたのですが

去年くらいにふと手にして、おおっ!とヘビロテ化しました。

音楽活動ってのは、難しい部分がありますよね。

プロはもちろん、アマチュアも。

つい、イタリアのバンドと訊くと

イタリアらしさを求めてしまいます。

それはローマ時代から連なる(と、僕らが思い込んでいる)喜劇や悲劇のエッセンスだったり

人間味あふれる、喜怒哀楽の豊かな、つまり叙情性の富んだ音楽性だったり

かつて1970年代のイタリアンロックが放った怪しい混沌の光だったり

当のイタリア人たちが

アメリカンなヒッピホップやボーイズあるいはガールズグループのダンスに夢中だったり

なんてのを知ると、身勝手なことに残念だな、なんて思ってしまう…(^-^;

日本も同じなのかも知れませんね。

国内では、海外の時流に乗ったような

「ガイジンっぽい」のが持て囃され、マネーになる。

そして、まるで古いものを押し流すように

電化製品がどんどん不具合を出して新品、新製品を買わせるように

「コレが新しいんだぜ」とばかりに

次々と新手の手法を組み込んだエンターテイメントが出現する。

(音楽的な根幹は100年前と全く同じなのに)

でも、僕の知る海外の友人たちは

やっぱり

「ミフネ」「クロサワ」「サカモト」がすごい。大好き。って

高度な情報化社会、日本人としてのアイデンティティがどうなってゆくのか

とっても興味深いですね^^

アディオス、アミーゴ!

(^-^)